京安监发〔2008〕169号

各区县、北京经济技术开发区安全生产监督局:

《北京市煤矿、金属和非金属矿山等重点行业(领域)生产经营单位安全生产事故隐患统计报告暂行办法》已经2008年6月16日局务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。执行中遇有问题,请及时报北京市安全生产监督管理局、北京煤矿安全监察分局。

北京市安全生产监督管理局

北京煤矿安全监察分局

二〇〇八年十二月二日

北京市煤矿、金属和非金属矿山等重点行业(领域)生产经营单位安全生产事故隐患统计报告暂行办法

第一条 为进一步加强事故隐患统计报告工作,根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)等规定,结合本市实际,制定本办法。

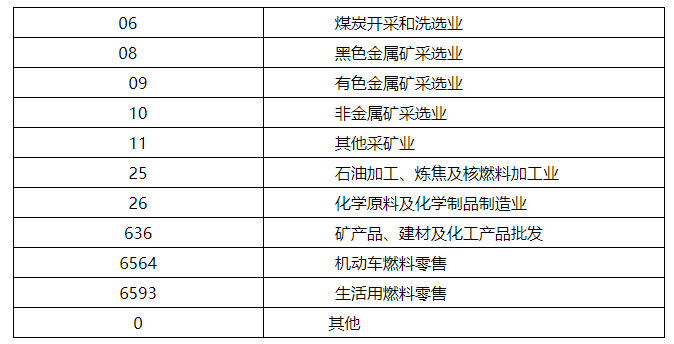

第二条 本市行政区域内煤矿、金属和非金属矿山、尾矿库、地勘、危险化学品(生产、经营、储存)、烟花爆竹等重点行业(领域)生产经营单位(以下简称生产经营单位,具体范围见附表)安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)排查治理情况统计报告,适用本办法。

第三条 生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体,应当建立健全事故隐患排查治理统计和报告制度,逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患的排查治理工作全面负责。

生产经营单位应当依照法律、法规、规章、标准和规程的要求从事生产经营活动。不符合安全生产条件的,严禁从事生产经营活动。

第四条 区(县)安全生产监督局(含北京经济技术开发区安全生产监督局,下同)对本辖区内事故隐患排查治理实施监督管理,指导、监督生产经营单位建立健全事故隐患排查治理等各项制度,依法开展事故隐患排查治理情况的监督检查。

第五条 生产经营单位应在下一季度15日前和下一年1月31日前,按照《生产经营单位隐患排查治理情况统计表》(附表1),将本单位事故隐患排查治理情况报送所在区(县)安全生产监督局。《生产经营单位隐患排查治理情况统计表》应当由生产经营单位主要负责人签字并加盖本单位公章。

生产经营单位除依照前款规定报送外,应当及时向所在区(县)安全生产监督局报告本单位重大事故隐患。

第六条 区(县)安全生产监督局应当分别于下一季度首月月底前和下一年度2月底前,将上一季度和上一年本辖区内重大事故隐患排查治理情况和《区县重大事故隐患排查治理情况统计表》(附表2)报送市安全生产监督局。

前款规定的重大事故隐患,包括本辖区生产经营单位报告的、日常监督检查发现的、群众举报的、其他部门移交的重大事故隐患。

第七条 区(县)安全生产监督局接到重大事故隐患报告,经审查不属于本部门职责范围的,告知生产经营单位依法向有关部门报告并通报有关部门。

区(县)安全生产监督局应当监督生产经营单位落实重大事故隐患安全防范控制措施,并督促生产经营单位按照治理方案完成重大事故隐患整改工作。

对于因其他单位或者无法明确责任单位的外部因素致使生产经营单位自身难以排除的重大事故隐患,区(县)安全生产监督局应当协调有关部门和单位,组织制定隐患治理方案。

第八条 区(县)安全生产监督局可以将下列重大事故隐患报请市安全生产监督局进行协调处理。

(一)需要两个以上市级行政管理部门协调处理的;

(二)需要跨两个以上区(县)协调处理的;

(三)其他需要由市安全生产监督局协调处理的。

依照前款规定报请协调处理的,应当同时提交重大事故隐患评价报告和前期协调处理情况,并提出初步处理建议。

第九条 区(县)安全生产监督局应当将本办法第七条第三款、第八条规定的重大事故隐患,以及其治理防控可能影响本地区经济运行和社会稳定的事故隐患情况,及时向本级人民政府报告。

第十条 各区(县)安全生产监督局可以根据本办法,结合本地区实际,制定事故隐患统计报告的实施细则。

第十一条 本办法自2009年1月1日起施行。

附件:

1.生产经营单位隐患排查治理情况统计表(京安监临调1表,批准文号:京统函〔2008〕176号)

2.区县重大事故隐患排查治理情况统计表

附件1:

生产经营单位隐患排查治理情况统计表 | |||||||

表 号:京安监临调1表 | |||||||

制表机关:北京市安全生产监督管理局 | |||||||

批准机关:北京市统计局 | |||||||

批准文号:京统函[2008] 176号 | |||||||

有效期限:2010年10月31日止 | |||||||

单位名称 |

| 组织机构代码 |

| ||||

主要负责人 |

| 联系电话 |

| 邮政编码 |

| ||

单位经营地址 |

| 行政区划代码 (6位) |

| ||||

行业类别 |

| 登记注册类型 |

| 行业监管部门 |

| ||

发现隐患情况 | 隐患总数(项) | 一般隐患 | 重大隐患数量(项) | ||||

数量(项) | 落实资金(万元) | ||||||

|

|

|

| ||||

重大隐患情况 | 基本情况 |

| |||||

隐患类别 |

| 危害等级 |

| ||||

隐患形成 原因 |

| ||||||

影响范围及危害后果 |

| ||||||

监控及治 理措施 |

| ||||||

效果评估 |

| ||||||

责任部门 |

| 责任人 |

| ||||

治理资金(万元) |

| 整改期限 |

| ||||

主要负责人(签字): 联系电话: 填表日期: 年 月 日 | |||||||

附件2:

区县重大事故隐患排查治理情况统计表 | ||||||||

|

|

| 制表机关:北京市安全生产监督管理局 | |||||

|

|

| 有效期限:2010年10月31日止 | |||||

填报单位(盖章): |

|

|

|

| ||||

序号 | 事故隐患名称 | 重大事故隐患基本情况 | 主体责任单位 | 详细地址 | 是否纳入下年度政府挂账 | 是否需要市财政资金支持 | ||

1 |

|

|

|

|

|

| ||

2 |

|

|

|

|

|

| ||

3 |

|

|

|

|

|

| ||

4 |

|

|

|

|

|

| ||

5 |

|

|

|

|

|

| ||

6 |

|

|

|

|

|

| ||

7 |

|

|

|

|

|

| ||

8 |

|

|

|

|

|

| ||

9 |

|

|

|

|

|

| ||

10 |

|

|

|

|

|

| ||

填表人: 联系电话: 填表日期: 年 月 日 | ||||||||

填表说明

一、调查范围:全市煤矿、金属非金属矿山等采矿业企业,危险化学品生产、经营、储存企业。

二、报送要求:生产经营单位应当根据本表在每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,季报于每季度后15日前、年报于下年1月31日前向区(县)安全监管监察部门和有关行业主管部门报送书面统计分析表,统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。区县安监部门汇总情况后上报北京市安监局。

三、指标解释及说明

1.单位名称:指经有关部门批准正式使用的单位全称,企业的详细名称按工商部门登记的名称填写。

2.组织机构代码:指根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB11714-1997),由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会团体、民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。法人单位和产业活动单位组织机构代码均由八位无属性的数字(或规定字母)和一位校验码组成。在填写时,要按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写。

3.主要负责人:生产经营单位实际经营负责人。

4.单位经营地址:单位详细地址。

5.行政区划代码:指单位所在地区的行政区划代码,统一按《北京市行政区划代码》目录填写。

《北京市行政区划代码》

6.行业类别:是根据单位从事的社会经济活动性质对各类单位进行的国民经济行业分类,根据国民经济行业分类(GB/T4754-2002)代码进行填写。

国民经济行业分类

7.行业监管部门:填写行业主管部门;没有行业主管部门的单位填写“无”。

8.登记注册类型:企业或生产经营性单位的登记注册类型,按其在工商行政管理机关登记注册的类型填写。如企业登记注册类型发生变化,但未及时到工商部门变更登记,企业应根据变化后的实际情况填写。

登记注册类型:

内资企业

110国有企业

120集体企业

130股份合作企业

141国有联营企业

142集体联营企业

143国有与集体联营企业

149其他联营企业

151国有独资公司

159其他有限责任公司

160股份有限公司

171私营独资企业

172私营合伙企业

173私营有限责任公司

174私营股份有限公司

190其他企业

港、澳、台商投资企业

210合资经营企业(港或澳、台资)

220合作经营企业(港或澳、台资)

230港、澳、台商独资经营企业

240港、澳、台商投资股份有限公司

外商投资企业

310中外合资经营企业

320中外合作经营企业

330外资企业

340外商投资股份有限公司

9.安全生产事故隐患(以下简称隐患):是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

10.一般隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。一般隐患由生产经营单位负责整改治理。

11.落实资金:是指生产经营单位在治理一般隐患过程中的安全投入金额。

12.重大隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

在风险矩阵分析法和作业条件的危险性评价法中评价结果为一、二类的风险应纳入重大风险管理。

对于重大事故隐患,生产经营单位除依照前款规定报送外,应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括:

(1)隐患的现状及其产生原因;(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析;(3)隐患的治理方案。

重大事故隐患,由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:

(1)治理的目标和任务;(2)采取的方法和措施;(3)经费和物资的落实;(4)负责治理的机构和人员;(5)治理的时限和要求;(6)安全措施和应急预案。

13.隐患类别:按《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)分为:A物体打击;B车辆伤害;C机械伤害;D起重伤害;E触电;F淹溺;G灼烫;H火灾;I高处坠落;J坍塌;K冒顶片帮;L透水;M爆破;N火药爆炸;O瓦斯爆炸;P锅炉爆炸;Q容器爆炸;R其他爆炸;S中毒和窒息;T其他伤害。

14. 危害:指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。

15. 危害等级:对物的危害等级按风险矩阵分析法划分,对人的危害等级按作业条件危险性评价法划分。

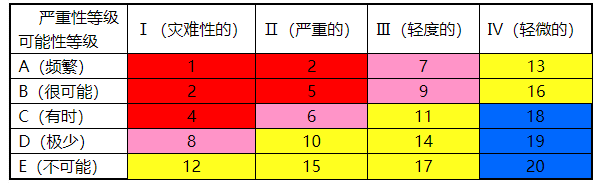

(1)风险矩阵分析法说明:

事故危险性等级P:Ⅰ灾难性的,人员死亡或系统报废;Ⅱ严重的,人员严重受伤、严重职业病或系统严重损坏;Ⅲ轻度的,人员轻度受伤、轻度职业病或系统轻度损坏;Ⅳ轻微的,人员受伤和系统损坏轻于Ⅲ级。

可能性等级S:A频繁,频繁发生;B很可能,在寿命期内会出现若干次;C有时,在寿命期内可能有时发生;D极少,在寿命期内不易发生,但有可能发生;E不可能,很不容易发生,以至于可认为不会发生。

危险评价指数R=P×S。其与事故等级对应关系如表1:

表1 危险评价指数矩阵

评价结果:18-20,四类;安全的,不需评审即可接受;10-17,三类;临界的,处于事故状态边缘,暂时尚不会造成人员伤亡或财产损失,是有控制接受的危险,应予排除或采取措施;6-9,二类;危险的,会造成人员伤亡或财产损失,是不希望的危险,要立即采取措施;1-5,一类;不可接受的危险,会造成灾难性事故,必须立即进行排除。

(2)作业条件的危险性评价说明:

作业条件的危险性评价(LEC法)是一种简单易行的评价人员在具有潜在危险性的作业环境危险性的半定量评价方法。对于一个具有潜在危险性的作业环境,影响危险性的主要因素一般有3个:

①发生事故或危险时间的可能性;

②暴露于这种危险环境的情况

③事故一旦发生可能产生的后果。

用公式表示,则为:

D=L×E×C

式中:D—作业条件的危险性;

L—事故或危险事件发生的可能性;

E—暴露于危险环境的频率;

C—发生事故或危险事件的可能结果。

作业场所风险评价方法各项取值范围见表:

表六:LEC评价方法取值范围

评价结果:分数值>320,一类;极其危险,不能继续作业,必须停产整改治理;

分数值160-320,二类;高度危险,要制定整改方案立即整改;

分数值70-160,三类;显著危险,需要制定整改方案予以整改;

分数值20-70,四类;一般危险,需要注意,加强管理,防止缺陷产生;

分数值<20,五类;稍有危险,可以接受,维持现行管理。

16.隐患形成原因:即导致重大事故隐患形成的直接因素,包括企业自身原因、外部因素影响两类。生产经营单位填报时应进行具体描述。

17.影响范围及危害后果:是指事故隐患引发事故后,可能危及的地域空间和可能造成的人员财产损失情况。生产经营单位填报时应进行具体描述。

18.监控及治理措施:具体分为两类,一是对具备治理条件,为彻底消除隐患采取的治理措施;二是对暂时不具备治理条件,为降低隐患风险等级采取的事故防范和监控措施。

19.效果评估:是指对重大事故隐患采取相应的监控和治理措施后,所能达到的安全状态和风险程度。

20.治理资金:即彻底消除重大事故隐患预计所需的资金总额。

21.整改期限:即彻底消除重大事故隐患预计所需的整改时间。