京平

慕田峪长城,云涌雄关。(袁维忠 摄)

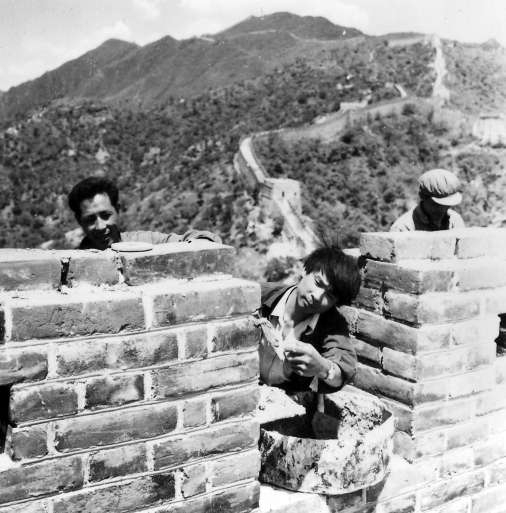

1984年,慕田峪长城正在修复中。(叶用才 摄)

(一)

“爱我中华,修我长城!”

谁也没想到,发起于40年前的一个公益倡议,激起的涟漪能持续那么久、那么远。

1984年7月,《北京晚报》《北京日报》分别在头版刊登消息——为保护历史文物,加速修复长城重点地段,举办“爱我中华 修我长城”社会赞助活动。

“坚持自愿原则,各单位和个人均可量力而为,参加赞助。单位赞助以一千元为起点,个人以一百元为起点。大单位赞助一万元、中小单位赞助五千元、个人赞助五百元以上者,将在八达岭长城上树碑刻名作为永久性留念。”

一声召唤,应者如云,全国乃至全球华人保护长城、修复长城的热潮由此掀起。

(二)

上世纪80年代,历经沧桑的万里长城伤痕累累。据1984年一项航空遥感综合调查项目显示,当时北京地区66%的长城已近乎土堆,或仅遗留部分残垣断壁;墙体完整,敌台、垛口略残的部分,仅占16.6%。

“百米长的城墙已经体无完肤,大部分城墙和墙基坍塌了,梯道也变成渣石堆。”站在八达岭长城极目远眺,眼前的景象深深触动了当时北京晚报新闻部记者苏文洋。在了解到文保资金匮乏的现实困难后,新闻人的责任感和使命感,让他产生了向社会募捐的想法。

一名记者、一家媒体、一则启事,能有多大能量?此前从无社会集资修复国家重点文物的先例,相关部门能同意吗?在老百姓腰包还不太鼓的彼时,倡议发出应者寥寥怎么办?

事实证明,这些担心都是多余的,苏文洋的想法得到了各方的肯定和鼓励。很快,北京日报、北京晚报等5家新闻单位与八达岭特区办事处联合组成“爱我中华 修我长城”社会赞助活动委员会,活动正式拉开序幕。

赞助活动启事7月5日登报当晚,习仲勋同志即对北京晚报记者说:“这是一个好的活动,是件大好事。”并为之题词。一个多月后,邓小平同志为活动题词:“爱我中华 修我长城”。

启事发出仅8天,收到的赞助款便突破40万元。赞助活动委员会办公室里,捐款人络绎不绝。文艺界、书画界、医务界、体育界和教育界纷纷举办义演、义卖、义诊、义赛,表达对活动的支持。住在长城脚下的村民则主动把长城失散的城砖、条石拿出来交给国家,早已习惯了在长城上放羊、砍柴,盖房时扒砖、取土的他们,强烈地意识到长城是文物,“不能随意破坏,连上面的柴火也不砍了”。

40年后回望,当年的这个倡议之所以能在全社会得到如此热烈的响应,概因其凝聚了民族共同价值、道出了社会共同心声、回应了文明传承期待。“爱我中华 修我长城”中的“我”,就是亿万中华儿女;而象征中华民族的长城,存在于每一个“我”的心中。

不仅如此,借由这次活动,对长城的保护与热爱还同时“走向世界”。美联社等三四十家国外报刊、电台、通讯社和电视台报道了相关消息,旅居海外的华侨、华裔和30多个国家和地区的国际友人也参加了赞助。其中巴基斯坦政府赞助了20万元人民币,希腊船主拉第希斯全家捐款百万美元,著名华裔科学家李政道、杨振宁等也从美国寄来了捐款。

不到一个月,社会赞助的第一、二期修缮工程便同时开工。短短4年间,北京地区的八达岭段长城修复城台10座、城墙3000多米。截至1994年,在活动发起10周年之际,全国收到的海内外赞助款项已达6000余万元,用以修复14处重点地段。

如今静静矗立在八达岭长城脚下的“爱我中华 修我长城”纪念碑,见证了那段难忘的岁月。

(三)

翻开历史,长城的修筑延续了2000多年。昔日修长城难,今日修长城亦不简单。有了资金与社会氛围,具体怎么修,大有讲究。

起初,出于希望更多的人认识长城的考量,大面积复原在长城修缮中占了主导地位——要修得像景区长城一样,雄伟、蜿蜒、磅礴、卧于山脊、起伏奔腾。

随着“爱我中华 修我长城”活动的持续推进,人们更多地看到,长城如今绝大部分形态其实是残垣断壁、碎石土垄、沟沟坎坎,也愈发认识到,长城修缮更应立足对历史遗迹进行保护,“将它们留存给后人”。

1987年,长城进入《世界遗产名录》。也是在那一年,司马台长城修缮工程独树一帜,整旧如旧、整残如残,能不动的尽量不动,能不补的尽量不补,必须添加的,只限于保证安全和有助于强化古旧风貌。这也开启了长城原状保护的时代。

尽可能保留长城遗迹,延长长城的寿命,真实地保留长城的古朴沧桑——这种“不改变原状”“最小干预”的做法,得到了国内外专家的一致好评,并在新世纪以来北京市开展的近百项长城保护工程中,越来越成为共识。

理念的变化直接影响着长城修缮的方式。尽管随着技术的进步,航拍无人机、倾斜摄影建模、全球卫星定位系统等手段逐渐取代了尺量目测,让长城修缮效率得以极大提高,但在具体工艺上,工程师们仍坚持尽量用长城上脱落的原始砖块,使用原来的式样、材料和工艺,“候补”的新长城砖也是按照古法定制的。

2003年,全国第一个长城保护专项规章——《北京市长城保护管理办法》出台。3年后,《长城保护条例》公布,这也是国务院首次就单项文化遗产保护制定专门性法规。此后,国家文物局又颁布实施了《长城保护维修工作指导意见》。有法可依,让长城的保护和修缮工作日臻完善,最大限度地保护了长城的价值、真实性和完整性,也为大型文化遗产的保护管理积累了有益的中国经验。

(四)

“北京是世界著名古都,丰富的历史文化遗产是一张金名片,传承保护好这份宝贵的历史文化遗产是首都的职责。”

2014年2月,习近平总书记视察北京,明确了北京“四个中心”的城市战略定位,其中之一便是“全国文化中心”。以长城为代表的历史文化遗产,正是求解“北京方案”的关键抓手。

沿着总书记指引的方向,北京迅速行动,大运河、长城、西山永定河三大文化带的概念被提出,并写入新版北京城市总规。一张蓝图绘到底,长城修复保护翻开新篇章。

明确目标,加大投入——到2035年,北京市将实现长城本体和载体全线无险情。以此倒推,2019年开始,每年固定推进10个长城抢险加固项目。

更新理念,精进技艺——从“被动抢救性保护”转向“主动预防性保护”,怀柔箭扣长城和延庆大庄科长城研究性修缮试点工程首次引入考古发掘,开启了修缮、考古、研究并重模式。

保护修缮只是第一步,可持续发展能力才是国际上衡量文化遗产保护成效的重要标准。

2019年8月,《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》审议通过后,习近平总书记在地方调研时,专门登上“天下第一雄关”嘉峪关,语重心长地叮嘱:“要做好长城文化价值发掘和文物遗产传承保护工作,弘扬民族精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起磅礴力量。”

牢记总书记的嘱托,长城沿线15个省区市协同探索新时代长城文物和文化资源保护传承利用的新路。作为精华的北京段,锚定“中国长城国家文化公园建设保护的先行区”和“服务首都及国家对外开放的文化金名片”的目标,确立了10个标志性项目。

夜幕降临,被灯光点亮的司马台长城宛若一条璀璨巨龙。古北水镇融汇了水乡的柔情与长城的雄伟,已成为北京旅游的一张新名片。

八达岭长城脚下,“长城人家”民宿集群让沉寂许久的“石头村”热闹了起来。中外游客穿梭于古堡城墙遗存、城门基石之间,还能把“长城礼物”带回家。

乘长城国家文化公园建设的东风,约445公里的“京畿长城”国家风景道辐射联动了30余个优质旅游景区、20余个全国乡村旅游重点村镇,让更多人放慢脚步,感受长城文化的悠久与融合。

文化遗产,是历史生活的一个片段,更是民族精神的传承载体。以遗产保护为核心、长城文化带保护发展为主题、长城国家文化公园建设为重点的北京长城保护新格局,让长城“可观可感可用”,让长城文化深入人心。

(五)

文化的主体是人,传承的主体也是人。

文保大家的鼓呼奔走,推动了长城成为世界文化遗产之一,并为从事长城学研究的后学们奠定了基础。40年来,这份对长城的热忱,早已从学术象牙塔走向全社会,薪火相传、绵绵不绝。

1984年,一封题为《救救古北口长城吧》的群众来信被送到北京日报社,几经辗转又送到中央和市领导手中,最终推动了“修复古北口长城指挥部”的成立。写信人是古北口河西村的年轻人王长青。自此,筹集保护长城资金、推进保护长城立法、开发长城脚下的古村落,王长青的人生始终围绕长城展开。

2004年,长城修缮师程永茂接手黄花城水长城修缮工程。20年间,他的团队完成了怀柔区内各段长城近20公里的修复工作。最惊险、最困难的箭扣长城“鹰飞倒仰”段坡度近80度,每一级台阶只有几指宽。虽已年近古稀,但一提起长城,程永茂还是满身干劲,“只要我还能干得动,长城保护这事,我要一直干下去。”

“我们首次在北京长城的敌台顶部发现明代火炕和灶址等生活设施遗迹,还出土了锅、盘、碗、剪刀、铲子等生活用具。”谈起几年前的考古新发现,尚珩年轻的脸上难掩激动。随着“慢慢修长城,边研究边修缮”成为新趋势,一批新生代长城研究专家成为中流砥柱。

有人默默守护着这份珍贵的历史遗产,也有人在“长城文化+”的舞台上实现着自己的梦想。

曹宇哲,长城文创设计专家,带领团队开发了盲盒“长城砖”,由明小兵、始皇、昭君等组成的“长城天团”已成为明星产品;孙世前,中央美术学院圆明园研究中心装置艺术部主任,耗时10年创作出机甲“长城龙”,在甲辰龙年春节期间成为圆明园景区的“顶流”;李思鹏,怀柔一家高产值板栗合作社的负责人,他像个导游一样,将“当年守卫长城的将士们种下的”古板栗树的故事讲给更多人听……

文物不言,自有春秋。

长城,静静地守护着国泰民安,也鼓舞着一代一代中华儿女用勤劳与智慧书写新的长城故事。

(六)

几千年历史流变,几千年沧海桑田。

曾经,巍峨的巨龙,亲历民族跌宕。艰难困苦、惊涛骇浪中,长城以砖石之躯护卫了中华儿女的血肉之躯,中华儿女又以血肉之躯捍卫着中华民族的精神之魂。

今天,巍峨的巨龙,与中华儿女共迎民族复兴。“像守护家园一样守护好长城”,让历史遗产绵延千年,让文化记忆悠久传承,让爱国情怀有所寄托,让民族精神生生不息——这,就是今天我们坚持保护长城的意义所在。

长城,永远在我心中!