原标题:古北口 看那旧时军事重地如今的模样

杨令公祠

河西村原提督府门前石狮

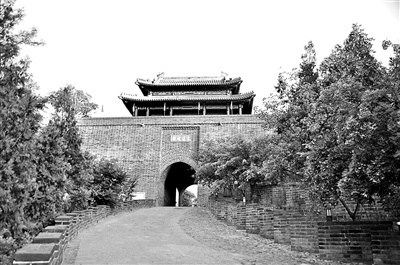

修复后的古北口城北门

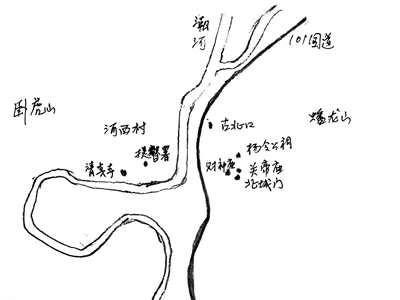

绘图/高文瑞

古北口,通往北方的古道,用于军事的古关,加强防御的古城。

古时这里是驿道,设有驿站。元代自大都去开平,中统三年(1262)建立了通往上都的东路。相隔一年又开辟了走居庸关的西路,要近100多里。东路出古北口,也是供皇帝及使臣选择的道路。

古人的杰作,用为今人的创意

古北口古老,光绪《顺天府志》等有记,早在汉代,附近便有犷平县,并建有犷平城。其东北的口外还有厗奚县。县城废弃了上千年,已无址可考,却说明两千多年前曾为人口交会之地。

处于关口要道,多有战事发生,至北齐修建起长城。明初,北方势力依然强大,洪武十一年(1378),在蟠龙山下建起古城。城墙筑于山顶之上,跨山建成,随山势起伏,蜿蜒曲折,呈不规则的多角形,古时地图画成六边形,明朝诗人唐顺之用诗比喻:“诸城皆在山之坳,此城冠山为鸟巢。到此令人思猛士,天高万里鸣弓绡。”鸟巢形的描写极为形象。光绪《密云县志》中记为“三角棱形”,可能贴近实际。

城池规模宏大,周长4里310步。步是明代长度单位,一步约等于5尺,这样算来,城墙近于5里长。城墙高5米,设东、南、北三门。城开三门,因城是多边形,东、南二门不在正向,南门面向西南,东门面向东南。三个城门形成了三角形。城墙也特殊,陡峭处以山石垒成,平缓处以条石为基,青砖包砌,因山就势,砖石共用,便有了“内看无城,外看有城”的效果。城堡由明朝大将徐达策划建造,成为军事防御指挥中心,驻兵防守。《畿辅通志》中也把古北口城称为营城,并形容“雄踞山巅,至为险峻”,可见势之雄伟。

想见城之雄伟,可能要在城南,那里地势偏低,修起公路,切断城墙。站在路边,能看到两侧城墙在山上起伏,高矮不一,断断续续。想象中,这可能是古人观城的位置之一。当年城墙连成一体,立于山间,阻住山口,确实壮观。

古城南门高3丈,上建门楼,券门上有“古关”石匾。南侧有溪水流过,曾建水门。如今城门一侧还存有一段墙体。站在低处仰望,残墙直立,且建在山石上,更显得高大。南门外有碑亭,上书“长城抗战古北口战役纪念碑”,文字是1997年7月何鲁丽题写,以纪念1933年那场艰苦卓绝的抗击日寇的战役。现在的南门只是个路口,贴着山石拐入,可以进城。

古城东门亦无。此处有二郎庙,建在山脚下。自庙前望向山上,能看到残存一段很长的城墙。有水从这里穿城而过,如今量已很少。光绪《顺天府志》载:“穿古北口城东而南”,并注此水,“贯城者,红门川也”。红门川水汇入潮河。据当地人说,清代光绪年间发大水,冲下来大树乱草,堵住城门,而被冲垮。有幸的是,这里保存着水门洞。门很矮,不足1米高,青砖砌成,拱门完整,墙体残破,显出老旧。水门洞前搭起了平台,装上灯光照明,可以表演节目。旅游日旺,晚上搞个晚会,用水门洞作背景。古人的杰作,用为今人的创意。

白家老宅,已有200多年历史,翻修后材料相同,而味道不一

距水门洞不远的街上,门匾上写着赵家大院。门内影壁特别,砖雕出“鸿禧”两个大字,极为醒目,抬头见喜,寓意吉祥。一座老式砖瓦四合院,门道内写着简介,此院原为白家老宅,已有200多年历史。南房五间,北房七间,东西厢房各三间,砖石垒砌。山区建筑,随山水安排建筑形制。院子南靠凤凰山,北伴流水,大门开在北面,坐南朝北,倚山面水,以得其势。有人说是清代四品文官之宅,如此格局,当年也是豪宅。

现在院主人赵明东,72岁,在村里做过生产队长、教师,还当过学校校长。院子保持原来格局。西房按原样做了翻修。因建筑水平不一,还是与古时不同。窗下坎墙垒砌毛石,粗看一样。赵明东让比较着南房再看:古人垒砌,大小石块混搭在一起,图案看着那么舒服。遵嘱细看,逐渐明白,毛石本无规则,砌在一起,墙面要平整,间隙要合缝,构成图案,浑然天成,颇费心思。现在的人干活怕麻烦,搬着省力,把大块的石头放在下面,小块的放在上面。以图定石,还是以石定图,这可能是古今建筑在质上的区别。材料相同,而味道不一。

问起古城。赵明东印象很深。北城门自小时候就是个豁口,门楼是这几年修的。地基没那么高,建门楼时,垫起有一人多高。杨令公祠是后建的,“文革”时破四旧,红卫兵推倒了神像,砖瓦也拆走去盖“五七”干校。当年二郎庙内有棵千年古柏,树身要三个人才能抱过来,有三个大杈,上世纪六七十年代被伐掉了。这里称为河东,有府衙,大门前有两个石狮,一直放在村内,前些年让人偷走了,不禁惋惜。

新墁的砖地上夹有旧砖

修建时特意保留下两处清代旧物

于是向北,一路上坡,见到了北城门,志书中称“亦曰北门坡,亦称营城”,上有门楼,更显高大。是否因称北门坡,所以在重建北城门时垫高了这条路。城门旁有长城碑,写着“古北口镇城”。2012年修复了北门。城门外建有瓮城。从志书上看到:瓮城门开于东北侧,对着药王庙,毁于1933年侵华日军炮火。北城门亦毁。北侧立有顶门石,为旅游者尽可能多地提供实物。

对着北门的是一组寺庙群,包括关帝庙、药王庙、菩萨阁,统一建在高台上,俗称“两步三座庙”。药王庙面阔三间,进深二间,始建于明朝,祈福健康。关帝庙与药王庙并排而建,面积格局与药王庙相似,保佑城堡。观音菩萨庙在台阶上。台阶另一侧是龙王庙,以求风调雨顺。寺内有戏楼,还是当年旧物。当地人说,当年慈禧曾在这里看戏。戏楼外有琉璃影壁,是否沾了皇家的光,当时的旧影壁用上琉璃建材。寺庙木牌上注释了简介:1966年拆毁关帝庙、药王庙,只有关帝庙山门、戏楼幸免。每年四月二十八为药王庙香火日。

寺庙群虽为新建,而在药王庙门前廊下,新墁的砖地上夹有旧砖,这是在修建时特意保留下两处清代旧物。抬头能看到古时的城墙,就在山崖上。城墙上长满黄苔,极为少见。古代城墙,常年雨水风霜,多留下黑迹,而黄苔更显古意。仔细观看,墙面留下许多枪眼,那是日寇子弹的罪证。

瓮城外还有一座财神庙,建于清朝道光元年(1821)。里面供奉着比干、范蠡和关羽三尊财神爷。因“文革”时用做生产大队的仓库,财神庙得以保持原来样子。旧物极为难得,之后在原物基础上进行了修缮。

杨令公祠,当地百姓在杨令公的生日要举办三天庙会

再向北有杨令公祠。杨业又名杨继业,北宋名将,而祠是辽圣宗耶律隆绪所建,让契丹将士以杨业为榜样,以缓和大宋将士对契丹的矛盾,团结大宋人民。宋代苏辙对此祠颇有感慨,诗句中有:“驰驱本为中原用,尝享能令异域尊”,能让对手敬佩,这是许多英雄难以享受到的。祠在明代重建,《日下旧闻考》记:“杨令公祠,明洪武八年徐达重建……”之后于清代还有过多次修建。民国时期,冯玉祥将军驻古北口,做过重修。1963年也曾修过杨令公庙。“文革”初期捣毁塑像,拆毁山门及前后两殿。1993年按原貌进行了复建。

自胡同一端望去,能看到杨令公祠。山门外墙上,书写着“威震边关”,东面墙上写着“气壮山河”,每字约高1米,极为醒目。祠院不大,精巧古朴庄重。两进院落,分前后两层大殿,灰筒瓦硬山顶,有左右厢房。前殿供奉杨令公及八个儿子,上悬匾额“真正无敌”,笔力刚健,出自冯玉祥将军之手。门柱上有两副对联,很有意思,一副是:“潘氏至今无葬地”“杨家自古有宗祠”;另一副是:“何须执笔书衷愤”“自有公平在世人”。后殿供奉畲太君及杨门女将。门柱上有一副对联:“尽忠报国杨家将士惊天地”“碧血丹心巾帼英雄扭乾坤”。现今每年旧历九月十四日,当地百姓在杨令公的生日要举办三天庙会,有唱戏的、扭秧歌的,还有摆摊的,周围百里群众都来上香,十分热闹。

再向南是三眼井,井上有石板,打出三个孔,古时来这里打水的人多,一口井为能满足多人打水,就想出了这样简单有效巧妙的办法。井旁边有老槐树,枝繁叶茂。这里也是人们聚集的地方,打水的间隔,还能乘凉聊天。遇上了结婚办喜事,院门上贴着喜字,门前搭上彩棚。街道的井盖上、电灯杆上等也贴着喜字,这已成为当地习俗。

军事重地由来已久

明代这里即是重兵防守之地,军事级别不断提高,从“所”提升到“卫”,之后由参将统领。《昌平山水记》载:“古北口城……洪武十一年立守御千户所,三十年改密云后卫,领左右中前后五千户所,其后以参将一人守之。”明代万历四年刘效祖编撰的《四镇三关志》上,已记此地为“古北路”,路是军事防御单位。参将负责这一带的防守,“关寨一十八”提高级别,刘效祖作了解释:“蓟镇以古北口为要冲,盖二十九年虏入路也。”嘉靖二十九年(1550)这里受到了北方鞑靼的侵扰,损失惨重。将士衣甲不卸,枕戈待旦,不敢大意,“使斥堠望烽燧不得卧,将吏被介胄而睡者比比然也”。增兵防守,也是必然。

到了清代,来自北面的威胁减少,各处关口城堡的军事级别下降,人数不断减少,而古北口却有提高。《畿辅通志》记:“本朝顺治初,改为都司,康熈年设重镇。”《清史稿》:“古北口关,副都统、巡司驻。”光绪《密云县志》记得更为翔实,清代在这里大量增兵,康熙三十二年(1693),在潮河西岸设立营盘,称柳林营,“总兵驻之”。总兵的级别在参将之上,如同军区司令,负责一个区域的防御。军事名称为镇,如同军区,所以又有别名,“亦曰潮河镇,或称古北镇”。

雍正元年(1723)又有变化,“裁总兵,置直隶通省,提督驻之”。设置直隶通省,长官为提督,移驻此地,建造提督府,“提督署在古北口城西五里柳林营,雍正元年建”。光绪《顺天府志》记有“直隶提都驻此”。

河西还有参将、游击、守备等众多官员府邸,如“中军参将署、中军守备署、左营游击署、左营中军守备署、右营游击署、右营中军守备署”等,河西成为古北口的政治、军事中心。

村内流传一种独特语言,被称为“半拉子话”或“露八分”

清代皇帝每年去承德避暑,必经古北口。康熙年间,修建了行宫。古北口有御道,已辟为游览去处。御道跨越潮河。如今河上建起大桥,连接河东河西。走进河西,大街东西走向,这应是当年柳林营了。河西没建城堡,而是利用自然地形,“依山设险”,“卧虎山据其北,潮河带其南”,天然的防御屏障,正可安营扎寨。营盘不大,东西长3里,南北仅半里,像条船,“东西横三里,南北纵仅半里,如簸船形,置东西凡二门”。两座营门称为东阁门、西阁门,俗称东栅子、西栅子。见到老照片记录的影像,上建门楼三楹,庑殿顶形式。东阁殿内供奉文魁星。西阁殿内供奉观音像,门券上有石额“柳林营”。

街上有所学校,绿树成荫,建筑现代。门口有简介牌子,这就是当年的提督署。民国时在署内办学,新中国成立后改建为学校。之后按照教学需要,重新做了翻建,古建筑无存,只有府衙前两尊石狮存于学校内。石狮保护完好,连基座有一人多高,形态生动,威武雄壮。当地人俗称这里为大府衙门,而把河东那座府衙称为二府衙门。

街上路口立着大牌子,上书“中国百家姓村——河西村”,极为醒目。下面四个姓氏一句,列出几十,如《百家姓》般。张玉山住在路口旁,曾经做过20多年村支部书记,68岁。他讲:村子的特点是姓氏极多,有100多个。村里驻扎着士兵,来自天南地北,战事渐无,留在村里,形成众多姓氏,有哈、关、那、金、马等,还有不常见到的桐、索、巴等,人数多的要数张、王、李、刘、赵等,人数少的还有菅、敖等。姓氏有地域特点,真是五湖四海,侧面说明当年河西的军事地位。

村内流传的一种独特语言,被称为“半拉子话”或叫“露八分”,一句话不说完,把想说的字故意空出来不说。比如问:您贵姓?回答“步步”,或“老迈年”,就是不说“高”。再如想说“脸”,却说“四方大”或“死不要”,可褒可贬。用在特殊场合,幽默与风趣。这是少有的民间用语,包涵了智慧与文化素养。这种语言方式可能与不同地域人共居有关。此后由古北口流传开来,传入京城。老北京人以前也有过这种表述。

村里一条主街,古时曾为排洪的渠道

古北口在20世纪初,以潮河为界,行政上分出东西,初称古北口河西、河东,20世纪60年代后,简称河西村、河东村。现在两个村都已成为大村落,河西村下辖六个自然村,有500多户,上千口人,多民族聚居,有满族、蒙古族、回族、朝鲜族、苗族、裕固族等民族,来自新疆、云南、四川、贵州、天津等19个省市。

村里建有清真寺,始建年代不详。院内出土的石碑记载,该寺重修于明朝崇祯二年(1629)九月,即是重修,建寺时间还要早。现存的清真寺是清朝曾任古北口提督的马进良重修。因20世纪60年代为大队部办公而存留下来,格局完整。中间是正殿,坐西朝东,前出廊,廊里用木隔扇。与正殿相连的是一个双层木楼藏经阁楼,楼顶为一个宝葫芦样的瓷缸大顶,远看非常壮观。正殿南侧为三间讲经堂,北侧为阿訇居室和沐浴室三间。院内有石井,已然废弃,还能看到井里有水。村里原有众多寺庙。村外有著名的吕祖庙、七郎坟等古迹。

村里一条主街,古时曾为排洪的渠道,北面山上下来的洪水从这里排出,是季节性河流,以前这里有小桥,经常没水,称为干桥,后来逐渐成为街名。自此向南便是潮河。河边是庄稼地。在地里看到了用毛石垒砌的墙,约1米高,因耕地垫高,而显得低了。这是拦洪坝,村子在潮河北岸,当年为了防止潮河泛滥而建,有上千米长。墙上能看到柏木桩,相隔不到1米便有一个,保持大坝不下沉,平衡坚固。

此处能称为柳林营,自有缘故。此地红花朵朵,绿柳成行,景色很美。据当地老人记忆,旧时古木参天,一片葱茏,尤以柳树最为繁茂。清代著名文学家李调元有诗吟咏河西:“边墙圈不住,一径出关门。山合疑无路,溪回别有村。露花红朵朵,烟柳绿根根。谁画峰峦好,远愁费墨痕。”古北口有校场,有点将台。若从现实穿越古代,一片柳色之中,传出阵阵喊杀声浪,会切身感受到。清人在承德、木兰围场与京城之间要道上,驻下重兵,成为军事重镇,自有考量,那是利用关口、城堡、长城设施,担负起守御京城东北大门的重任。(高文瑞)