- W020180123362106135879.jpg.jpg

丁廣泉 張風攝 北晚新視覺供圖

弟子們為丁老師獻花。翟偉攝

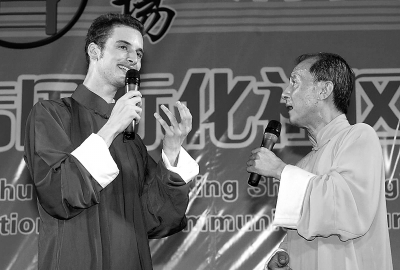

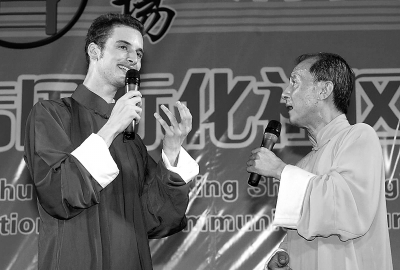

2005年7月5日,丁廣泉與法國弟子朱利安為社區居民表演相聲。新華社圖

丁廣泉和他的洋弟子們。新華社圖

“丁爺爺走了,一個讓病房所有人淚目的消息。比起很多高高在上的明星,我們更加敬仰這位很多80後90後都難以記起名字卻一直活躍在舞臺上、帶給人們無數次歡笑與回憶的老爺爺。在與丁爺爺短暫的接觸裏,知道了很多笑聲背後鮮為人知的心酸,好似命運最偏愛與愛笑的人開玩笑。然而丁爺爺用自己的行動詮釋了什麼叫擔起責任,什麼叫不離不棄。在與疾病抗爭的最後時間裏,雖然不是他的管床醫生,卻能在每次轉病房時,沐浴在丁爺爺溫暖的微笑裏,即使虛弱到沒有辦法下床,丁爺爺也總會微笑着和我握手,告訴我他很好,很感謝我們辛苦的付出。在彌留之際,丁爺爺坦然地簽字選擇平靜離開,並希望將自己的一切都捐獻出來,為大家做最後的貢獻。自從自以為長大以來,就很少仰慕名人,但面對如此偉岸的靈魂,不得不獻上最純粹的敬意。這,才是真正的藝術家。丁爺爺走好。”

這是2018年1月18日晚,協和醫院一位年輕女醫生發在微信朋友圈裏的一條短信。丁爺爺乃著名相聲表演藝術家、教育家、人稱“京城洋教頭”的丁廣泉先生。2018年1月18日因病在北京協和醫院去世,享年73歲。丁先生這一走,帶走了許多歡歌與笑聲,留下無數惋惜與嘆息,引人思考什麼是真正藝術家的尊嚴與體面。

1.他帶出了70多個國家100多個相聲徒弟

大樹的生長是有根的。人和人的結識是有緣的。回顧斑駁歲月,漫步時光回廊,和丁先生相識來往幾十年了,可怎麼也想不起是如何和先生相識的了,是採訪?是拜訪?是一同參加活動?只記得第一次在先生家吃飯,吃了先生親自下廚做的一道菜:紅燒牛尾。真香!色香味俱佳。丁先生是回族人,做一手地道的清真菜。先生看我吃得津津有味,問道:“怎麼樣?好吃吧?”我忙不迭地咽下嘴裏的一塊肉,“好吃!好吃!要是再爛點兒就更好了。”丁先生樂了,輕輕地扇了我一下後腦勺,“臭小子,嘴還挺刁。”過了一星期,漢顯傳呼機響了,上面是丁先生留的一段話,“明日來家吃飯,主菜扒肉條,特爛乎。”

剛開始,稱呼他為“丁老師”,後又叫“丁先生”,叫來叫去,丁先生煩了,“以後就叫我叔吧。從你老師伯祥師兄那兒論,你應該管我叫師叔吧。”我的老師、相聲藝術家李伯祥先生從天津來北京時,一再叮囑我:“多向你廣泉師叔請教。他知識豐富,腦子也靈,守着這麼個好師叔是福氣。”從此,丁廣泉先生就正式成為了我的師叔。

師叔善良、寬厚,教起課來一絲不茍,私底下對學生對徒弟關愛有加,不少外國留學生來京學漢語學相聲,經常吃住在他家裏,他分文不取,甚至連學費都不收。這是圖什麼呢?丁廣泉説:“就是賠本兒賺吆喝唄!我賺的這個吆喝可大了去了。我們幾代相聲演員,包括馬三立師爺的上一代,包括我師父侯寶林大師,都試圖把相聲翻譯成外語,把中國傳統文化傳播到世界去,但都不成功。外國人以前都覺得中國人很嚴肅、很苦澀,沒有幽默細胞。其實我們很早就有了《笑林廣記》,有了幽默大師東方朔——相聲演員拜的祖師爺就是他。任何國家‘笑藝術’的發展都沒有我們長久。我趕上了這個時代,終於有機會把中國相聲介紹到國外,介紹到世界,這可賺大發了。所謂文化差異,並非無法跨越。”

他教洋學生中國傳統曲藝,可謂是費盡了心機。為了教加拿大留學生大山學習快板書,多年沒拿竹板的丁廣泉,把竹板的絕活兒全抖了出來了。連續幾個小時的示範,以至小臂肌肉拉傷,做了手術。

他一邊教學生一邊搞創作。他根據每個洋學生的個性和特點、漢語程度,結合演出的主題去創作段子。段子裏一句一個問題一個扣,且扣扣相連。他給學生們讀段子、抄段子,一筆一劃教不認識的漢字,把新段子説下來,錄製好了讓他們聽,讓學生們找感覺,最後在家中排練。一個節目的完成,往往“侃暈”了的是丁廣泉自己。

今天的相聲界良莠不齊,爭名奪利,師徒反目,網上爭論得昏天黑地。記得當時加拿大留學生大山在丁先生教導下,不僅漢語水準提高,表演上也突飛猛進,成了大紅大紫的洋明星,他卻拜了名氣更響、“腕兒”更大的姜昆為師。這在尊師重道的相聲界也是個“奇聞”。朋友們、學生們、徒弟們議論紛紛,各有説辭。丁先生淡淡一笑,打斷了眾人的議論,只説了一句話:“洋人也是人嘛。”一如既往地教大山段子,帶他去演出。雨果曾經説過:“世界上最廣闊的是海洋,比海洋廣闊的是天空,比海洋和天空更廣闊的是人的心靈。”

幾十年來,丁廣泉先生通過不懈的努力,先後帶出了70多個國家100多個徒弟,簡直就是個小“聯合國”。每每談到這裡,丁先生滿臉的自豪,更是感慨萬千:“我永遠忘不了我的師父侯寶林大師病中拉着我的手説:‘你呀,教洋學生,要讓他們知道什麼叫中國相聲,有些傳統段子外國人説,效果好,多學多練。’”説起教洋學生,丁先生就免不了説起自己學相聲、拜師侯先生的故事。

2.跟蹤侯寶林,終成大師第7位入室弟子

1944年,丁廣泉出生在西單新皮褲衚同,家中兄弟姐妹七人,他排行在四。祖上三代都以廚藝為生。大約六七歲時,小廣泉才第一次聽到相聲。“那時鄰居家剛買了收音機,電子管的。當時大雜院兒裏住着13戶人家,一到晚上,大院兒裏的人們就圍坐在一起,把收音機音量調到最大,大夥兒邊啃窩頭就鹹菜,邊聽着話匣子,嘻嘻哈哈地捂着肚子,前仰後合的。電台裏播的是侯寶林、郭啟儒表演的《婚姻與迷信》,其實我沒聽懂什麼,就跟着大傢夥兒一塊兒樂唄。”此時的小廣泉抬眼一看,被苦難折磨得少有笑容的母親笑了,心頭一動,“相聲這玩意兒真好,能讓大家都笑。”從此,相聲便在丁廣泉幼小的心裏紮下了根。

起初,丁廣泉只是在收音機裏聽到侯大師的聲音,只聞其聲,未見其人。有一天,看到歐亞照相館玻璃窗裏挂的照片,“有人一指,告訴我,這就是侯寶林。哎喲!終於看見‘偶像’了,大黑牙!怪不得他説的相聲那麼可樂呢,他長得就那麼有喜感。”

打那以後,小廣泉隔三岔五地往照相館跑,就為看看心中的偶像——那張照片。直到9歲,一次他在街上瘋跑玩鬧時,偶然見到侯寶林先生,“追星”正式上演。

“當時,侯先生從那裏路過,我一看這不是侯寶林嗎?!我扔下一起玩兒的小夥伴,獨自悄悄跟在侯先生後面走了一段。他大概發現有人跟蹤,停了下來。因為家裏窮,我穿得跟要飯的小叫花子差不多。侯先生可能也把我當成要飯的了。當時我不知道應該稱呼‘先生’還是‘老師’,鼓足了勇氣問:‘您是侯寶林嗎?’他一下子就樂了:‘哈哈,是啊!你認識我?為什麼跟着我呀?你家住哪兒啊?’侯先生非常親切,一點兒架子也沒有,還和我聊了起來。因為我父親在西單一帶做燒餅非常有名,一提起來,侯先生竟然認得。我説我特別喜歡相聲,特別想學相聲,侯先生點點頭,嚴肅地叮囑我説:‘先回去幫爸爸媽媽好好幹活兒,好好學習,等你長大了之後再説相聲。’儘管當時沒有實現我學相聲的願望,但我高興極了,高興了好長一陣子,因為我見到侯寶林了!”這爺兒倆誰也沒有想到、也不會想到,十幾年後,這個小孩子竟然拜在侯寶林大師門下,成為侯寶林的第7位嫡傳弟子。世上無奇事,一切皆有緣。

打那以後,丁廣泉牢記侯先生的叮囑,認真學習,參加了學校宣傳隊,業餘時間説相聲。夢想的種子,在他心中不只生根,且發了芽。讀中學時,文化館成立了相聲表演訓練班,他聽到這個消息立刻興奮地報了名,通過學習,終於站到自己嚮往已久的舞臺上。1964年,高中畢業的他聽説中央廣播文工團説唱團招收學員,立刻前去應考。令他喜出望外的是,面試主考老師竟然是他晝思夜想的侯寶林大師。

“這不是當年在我身後跟蹤我一站多地的小男孩兒嗎?”侯大師的記憶力真是驚人,“你父親不是做燒餅的嗎?”追夢腳步從未停歇的丁廣泉,又一次站到了偶像的面前。

看過丁廣泉的表演,侯寶林先生決定錄取他。恰在此時,剛剛成立的國防科委某基地文工團需要全國各行各業人力物力的全力支援,聽説侯寶林所在的中央廣播文工團要錄取丁廣泉,認為這樣的人才絕對不能錯過,於是來了個“截和”,把丁廣泉納入麾下。丁廣泉錯過了加入中央廣播文工團,卻來到了新疆,在實驗現場目睹了中國第一顆原子彈爆炸成功。

來到部隊後的丁廣泉,始終堅持在相聲的創作與演出中不斷提高技藝。在此期間,他和侯寶林大師只有過一些書信往來。1970年,因為文工團解散,丁廣泉轉業回到了地方,成為一名工人——車工、木工、搬運工,他都幹過。他還是毛澤東思想宣傳隊的文藝骨幹。

1973年,是他終生難忘的年頭。在老作家苗培時的引薦下,丁廣泉再次見到侯寶林大師,正式拜侯寶林先生為師。當年,講究傳承和面授的相聲界,拜師極為嚴格,必須有“引、保、代”三師,即引薦人、保人和代師傳藝人。當時,苗培時老師為引師,文學大家吳曉鈴、武生泰斗王金璐為保師,正式舉行了丁廣泉拜師儀式。從此,丁廣泉成為侯寶林大師的第7位入室弟子。

拜師之後,丁廣泉受益匪淺。無論是表演上的基本功,還是創作表演的理論,師父都傾囊相授。

“侯寶林先生對我相聲水準的提高幫助真是太大了。儘管我以前在文化館學過相聲,在部隊也有過演出實踐經驗,但我對相聲藝術的理解真的很不夠。師父總讓我們思考:你自己心裏認為你的表演好嗎?你覺得你説的每一句話有滋味嗎?他告訴我,好的相聲演員,一定要學識淵博,知識豐富,見解獨到,善於表達,還有一點非常重要——要有快樂的人生觀。

“師父説,學好相聲,有兩個必要條件:一定要有文化,最低也要達到大學水準。我後來通過自學達到了師父所説的這個要求。第二,不要以此為業,指的是以説相聲謀生。你一定要真正地去愛它,才能真正為相聲事業做出貢獻。

“師父總是對我説:‘相聲演員一定要不斷地磨練自己,才能把像樣的歡笑帶給大家。記得他曾給我排了個段子叫《保衛西沙》,當時師父每禮拜到我家來一次,前前後後給我排演了半年。這半年時間,我沒有練過別的段子,排到最後,我自己已經練‘傻’了,我覺得我都不會‘説人話’了。似乎我怎麼説都不對。但是,當這個段子拿到舞臺上,演出效果果然和以前大不一樣。我收穫了前所未有的驚喜。更令我終生難以忘懷的是,師父親自上臺,和我一起為吳曉鈴先生和總後勤部的官兵表演了這個節目。”

1993年2月4日,也是一個寒冷的冬日,一代語言大師、相聲表演藝術家侯寶林駕鶴西游。丁廣泉與師父的情感至親至厚,深如父子,他悲痛萬分。在前往八寶山送靈的路上,我和丁先生坐在頭車上,後面就是侯寶林先生的靈車。丁廣泉痛苦到了極點,一路上回頭望著師父的靈車,目不轉睛,任兩行熱淚肆意而流,哭聲哽咽。這哭聲況味,恰如台灣詩人余光中所言:“在這兩次哭聲的中間,有無窮無盡的笑聲,一遍一遍又一遍,回蕩了整整三十年,你都曉得,我都記得。”

3.“在另外一個世界裏,我還在説相聲”

光陰無休止,經年回眸,一些事,不需撿拾,永遠記在心上。那一年,師叔叫我去東四清真寺等他,口氣十分着急,我火速趕到。原來坦尚尼亞留學生阿瑪爾要訂婚,信奉伊斯蘭教的阿瑪爾尋求老師丁廣泉的幫助。炎熱的夏天,丁先生帶着阿瑪爾和她的未婚夫,趕到清真寺,隨即,伊斯蘭教協會副主席陳廣元老師作為證婚人,丁老師和我作為見證人,都在結婚證上簽了名,這樣才沒誤了阿瑪爾回國舉行婚禮的期限。

阿瑪爾激動地摟着丁廣泉直叫“老爸”,此時,跑了一下午的丁老師滿頭大汗,臉色蒼白。他為這些不同民族、不同膚色的“孩子們”無私地奉獻付出,同時也收穫和感受着這些“孩子們”對他的尊敬和情誼。有的學生在結婚的時候請他去做家長;有的學生在孩子接受洗禮時請他做教父;許多學生的終身大事都讓他把關;幾乎所有在中國結婚的婚禮他都應邀參加……

“我覺得,世界上不管哪個國家、哪個民族,人與人之間都是真心換真心。你敬我一尺,我敬你一丈。”朋友們和家人其實都為丁廣泉捏了一把汗,因為這樣透支地教學、創作、講課,早晚會累趴下的。尤其是他的夫人楊佳音,承受着巨大的心理壓力。同為相聲演員的夫人,知道丁先生把相聲事業看得比天還大,但是一個人的精力是有限的,超負荷勞動是承受不了的。果然,由於過度疲勞,丁先生2007年在陰陽界上走了一遭。

在中央電視台梅地亞中心的咖啡廳裏,師叔給我講了這驚心動魄的一幕:“連續高燒至昏迷,我被送去急救。這一搶救,竟然用了整整45天,診斷為軍團菌性肺炎,醫院下了7次病危通知書,用盡了各種治療方法。醒來後,我才知道這45天家人承受了怎樣的痛苦煎熬。當時我自己並沒有感覺到難受,醒來時,你嬸兒説過了45天了,我覺得只過了一天。但是,在這一天裏,我幹了不少事。我感覺自己是來到了另外一個世界,在那個世界裏,我還在説相聲,還在搞創作,對於‘死’過一回、陰陽界上走一次的人來説,只要活着一天,就幸福着一天。”師叔笑聲爽朗,這次起死回生的經歷,讓他對生命的意義有了全新的領悟,他更加珍惜所熱愛的相聲事業了。對他而言,把相聲這門藝術傳播得更遠更廣,是心願;把歡聲笑語傳播到人們心中,是使命;為了心願和使命,他還要繼續和病魔抗爭,不懈努力。他希望能通過自己的努力,讓相聲給更多人帶去歡樂,也希望自己積極樂觀的心態,感染每一個被病痛折磨的人。

在生病之前,他每週都要到北京三所大學去講課,並被聘為客座教授。生病之後,只是因為身體原因,他不得不減少工作量,三所大學改兩所了。他將多年教學經驗進行總結,撰寫出版了《我的語言教學與國際推廣——相聲傳播與漢語教學研究》《學漢語説相聲》等著作,錄製了60集學術講座視頻。

相聲教學,讓丁先生以傳播快樂的方式,架起了外國人學習中國文化的橋梁,他也因此獲得了世界華人藝術大獎,被授予“世界藝術大師”和“世界傑出華人藝術家”的稱號。

2014年,他第二次與死神擦肩而過。他被確診為肺癌,並且已經到了中期,只能進行肺葉的部分切除手術。手術中,他還保持着樂觀心態,鼓勵病友們:“好多得癌症的人都是被嚇死的,不能把這個病太當回事,也不能把自己當病人。”手術後僅僅一個月,他又站上了講臺。

這一次病魔再次向他伸出了魔爪,他沒有躲過去。73歲,他還不很老,還有很多心願未了。前些天,他還談到了相聲的現狀,憂心忡忡。“相聲的發展,要有好的環境,同行們要同心同德,晚輩們要加倍努力,更需要德高望重的領軍人物。相聲大有希望。”

他走了,帶着欣慰和未了心願走了。他留下遺囑,他的遺體已由家人無償捐獻給醫療機構,為我國醫學教育、科學研究和提高疾病防治能力,貢獻自己最後一份力量。

他生前的遺願為:無需告別,不辦儀式,不留下痛苦,讓笑聲長存。

丁師叔,一路走好!天堂又多歡樂,笑聲永留人間!(王維強)

W020180123362106135879.jpg.jpg

W020180123362106135879.jpg.jpg