- TM截圖未命名.jpg.jpg

説起皮影戲,很多人聯想到的是,一塊白色幕布,一兩個表演藝人,和在光源下的人物剪影。

2011年,中國皮影戲入選,人類非物質文化遺産代表作名錄,關於皮影戲的“前世今生”你了解多少呢,今天小編就帶你一起來學習。

形成與發展

皮影戲又稱“影戲”“燈影戲”“土影戲”,是一種民間傳統小戲。皮影戲在我國不同的流行地區,有着不同的稱謂。

北京稱“皮影戲”,河北稱“灤州影”,浙江稱“皮囝囝”,福建稱“皮猴戲”,廣東稱“紙影戲”,湖北稱“皮影子戲”,東北地區稱“邊外影”“照條兒”,湖南、陜西、甘肅等地稱“影子戲”,青海稱“燈影戲”,山東稱“驢皮影”,山西稱“紙窗戲”“紗窗戲”等

皮影戲歷史悠久,至今已有1000多年的歷史。

宋代:皮影戲作為戲曲演出,始於北宋。到了南宋時期,京都開封城裏有許多演出皮影戲的專業團體,每逢正月十五元宵佳節,都有演出活動。當時的皮影戲班社組織有“繪革社”。

元代:到了元代,皮影戲成為軍隊中的主要娛樂形式,並隨蒙古軍隊傳入波斯(今伊朗)和阿拉伯地區。

明清時期:明清時期,皮影戲已遍佈全國,就連清代的王府和官衙中,也辦起了影戲班。

清代中葉:但是清代中葉,清王朝禁止官員私養戲班,有的地方官禁止民間演出皮影戲,有的地方還稱皮影戲藝人為“懸燈匪”。

民國時期:民國時期,皮影戲已經衰落,藝人紛紛改行。

建國前:建國前,皮影戲已經奄奄一息,班社寥寥無幾,只有在中國共産黨領導下的革命根據地,皮影戲的演出活動活躍。

建國後:建國後,皮影戲藝術得到重生,從業者對其舞臺和表演進行了改革,整理了傳統劇目,新編了現代劇目。

根據流行地區、演唱曲調和剪影原料的不同,皮影戲形成了許多類別。其中,河北的“驢皮影”和山西的“牛皮影”較著名。

山西的皮影戲歷史悠久,在民間流傳甚廣,分為南北兩路。

“南路皮影”以新絳、曲沃、臨汾、運城等地為代表,特點是小巧玲瓏、刻工精細、色彩簡練明快;“北路皮影”以廣靈、靈丘、代縣、渾源等地為代表,特點是形體略顯肥大、刻工縝密且精細、色澤明快艷麗。

音樂與唱腔

皮影戲的唱腔受地方戲曲的影響,在不同的流行區域有所不同,它的音樂唱腔大致分為兩類:

一類以演唱戲曲、曲藝唱腔和民歌小調為主。

另一類則具有自己的風格,其腔調包括平調、悲調、花調、淒涼調、游陰調。

皮影戲在我國北方以灤州影為代表,其舞臺語言以河北樂亭語音為標準,板式包括:快板、整板、慢板、散板等。

舞臺與表演

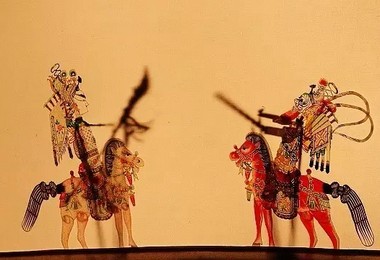

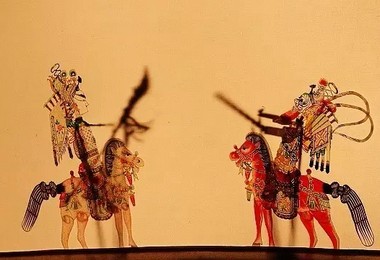

皮影戲是用燈光照射獸皮或紙板雕刻成的人物剪影以表演故事的戲劇,它的表演集造型藝術、表演藝術和音響藝術於一體,用燈光把影象映現在布幕上表現劇情。

在表演時,以驢皮、牛皮刻製的人物,加上布景和道具,造成影像,還有説唱和靈巧的操縱,使影像産生妙趣橫生的戲劇效果。由於皮影戲表演中的局限性,只能通過正側面的影像活動展開戲劇情節,誇張性強。藝人邊操縱邊唱,並配以音樂。

願這項古老的非遺藝術,能伴隨着現代人的創新而煥發新的生命力。

TM截圖未命名.jpg.jpg

TM截圖未命名.jpg.jpg