- cuile317.jpg.jpg

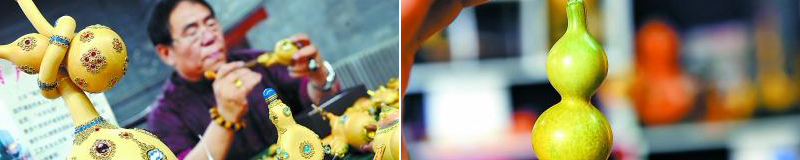

原標題:葫蘆爺爺 翡翠葫蘆製作工藝是獨門絕技

社區為老康免費提供的工作室也是北京唯一的葫蘆鑲嵌實訓基地。

沿襲傳統工藝的老康從不偷工減料,日積月累一雙手上傷痕纍纍。

葫蘆鑲嵌源自宮廷的螺鈿鑲嵌,如今已經走入尋常百姓家。

翡翠葫蘆的製作工藝是康駒祥的獨門絕技,一年中製作時間窗口也就十幾天,每代單傳,連他的親弟弟想學都不行。

一個拉桿箱就是康駒祥的百寶箱,閒暇時就準備授課教具,賣葫蘆的收入全部投入到義務授課上。

每年50場義務授課,從小學生到社區老人再到監獄在押人員,沒有徒弟的老康也可以説徒弟成千上萬。

説起葫蘆,往前捯30年,似乎滿世界還都是這玩意兒。平常人家用葫蘆當舀子;而在富貴人家眼裏,葫蘆還是一種很貴氣的擺件兒。要知道葫蘆諧音是“福祿”,在講究口彩的傳統文化裏,葫蘆有着深厚的文化內涵以及民間基礎。

往前捯100多年,北京有個老字號,名曰“葫蘆康”。想當年,“葫蘆康”家的葫蘆鑲嵌工藝那可是御用的。斗轉星移,一個多世紀後,葫蘆作為水瓢早已退出江湖;作為擺件,時尚人家的玻璃櫃中也難覓蹤影。不過,這種祖傳的技藝依舊頑強地堅持下來,更難能可貴的是,“葫蘆康”的手藝不但傳到了當今,而且還是嫡傳單傳。

康駒祥已過花甲之年,被譽為“葫蘆鑲嵌工藝第一人”,是國家非物質文化遺産傳承人。葫蘆娃唱了30年就成了近期的新聞,“葫蘆爺爺”這手絕活兒已經小50年了,更得是新聞。

在康駒祥位於三間房社區的工作坊裏,架子上擺滿了各式各樣的葫蘆,讓人眼花繚亂。葫蘆上鑲嵌着各種裝飾品,使得原本平實的葫蘆變得“珠光寶氣”。有的葫蘆裏還裝着葫蘆籽,一搖嘩啦嘩啦響。康駒祥説這叫多子多福。葫蘆除了作為裝飾品外,還有一層民俗文化附着在上面。這也正是葫蘆鑲嵌至今依舊被講究老傳統的人士喜歡的原因。

康駒祥的葫蘆鑲嵌工藝堪稱名副其實獨一份。葫蘆上的精美裝飾品要講究分佈對稱,佈局、大小比例搭配合理;而最終成品更是由康駒祥一把刀一刻一劃純手工制出。不打線、不打洞、不用尺子,純粹憑感覺就能將作品的比例、高矮調和勻稱,這才對得起“葫蘆康”傳人的牌子。

如今,康駒祥更多時間是在將葫蘆製作技藝當作一個興趣愛好傳遞給更多的人。不求練習者能達到多高境界,但求葫蘆製作作為一種民俗手藝能夠依舊活躍在民間。他的學生從4歲的孩童到100歲的老人都有。康駒祥幾乎每週都要在社區內開壇授課,對前來瞧新鮮的孩子們更是格外上心。

至於傳人,康駒祥按照家規,肯定想把手藝傳給兒子。不過,現在的年輕人是否能真的接過這門幾百年的手藝,康駒祥也沒把握。“畢竟現在的年輕人吃不了我爸和我的那份兒苦。”不過,如果能讓葫蘆藝術更多地曝光,讓更多人了解到葫蘆工藝的博大精深,想來有朝一日,總會有人把這門兒傳統手藝傳下去。康駒祥倒也看得淡然。(安旭東)

cuile317.jpg.jpg

cuile317.jpg.jpg