- TM截圖未命名.jpg.jpg

原標題:文化名人的冰上奇緣

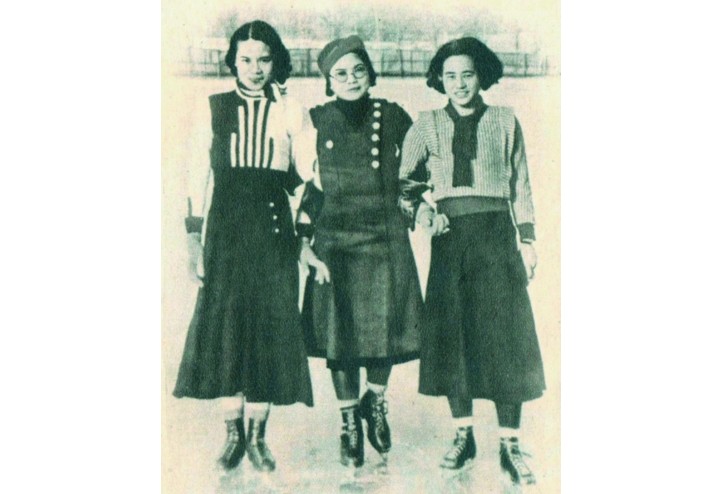

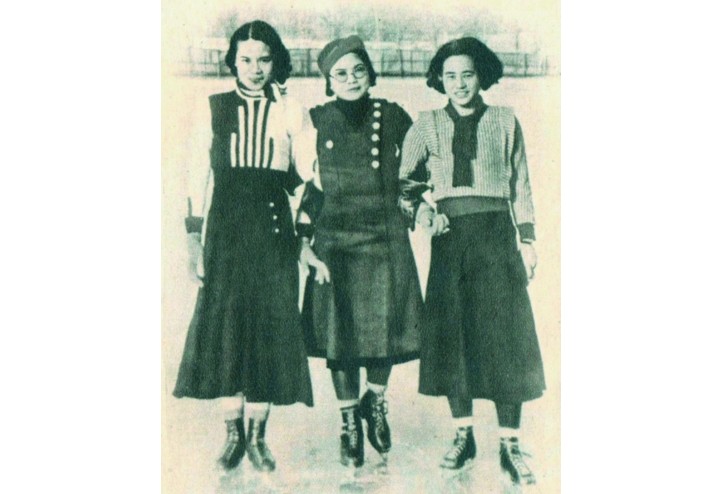

1935年1月21日申報圖畫特刊刊登參加華北運動會冰上表演大會預選賽的北平選手蕭淑芳、胡祖澂、韓度。

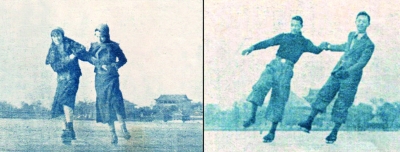

1935年1月6日世界畫報刊發的夏承楹等人滑冰照片。

轉眼到了滑冰的好時節,北京的現代冰上運動是在二十世紀初傳入的,起初主要是在潞河中學、燕京大學這樣的教會學校中開展,五四新文化運動之後,滑冰運動在北京漸漸熱起來,成為“冬季最摩登之運動”,“摩登男女,不分太太小姐、男女學生皆爭赴之。”(王健吾《華北之體育》)。

王洛賓偏愛滑冰

1928年,通州潞河中學來了一名15歲的新生,這名新生因為嗓子好,很快成了學校基督唱詩班的佼佼者,在這裡,他找到了自己的興趣所在,並逐步走向了傳奇的音樂之路,他就是“西部歌王”王洛賓。

那時的潞河中學是一所教會學校,非常重視學生的體育鍛煉,起源於西方的很多現代體育項目在這裡都有開展。除了音樂,王洛賓對這些新奇的體育運動同樣充滿着好奇和興趣,他的游泳和滑冰就是在這裡學會的。潞河中學的校園內有一個大湖和三四個小湖,夏天為天然浴場,冬天則為天然冰場,滑冰的條件非常好,附近華美學校的外國人也會來滑冰,因此這所學校是北京最早開展滑冰運動的學校之一。 王洛賓對滑冰很是偏愛,這裡得天獨厚的滑冰場地和滑冰氛圍使他練就了不錯的滑冰技術。1937年盧溝橋事變爆發後,王洛賓前往山西參加了八路軍,後又到過陜西、甘肅、青海、寧夏等地,創作了一批抗日歌曲。在青海生活期間,王洛賓創作了很多成為他代表作品的歌曲,如《在那遙遠的地方》《半個月亮爬上來》《掀起你的蓋頭來》等等。王洛賓不僅把美妙的歌聲留在青海,他還給青海帶去了滑冰運動,成為青海滑冰史上有名的倡導者。1944年,湟中滑冰場設立,他在這裡做過滑冰表演,博得觀眾陣陣掌聲。

“化裝溜冰會”成一時盛事

1926年1月31日,北海公園向公眾開放的第一個冬天,一場由中外滑冰愛好者參加的“化裝溜冰會”就在這裡舉辦,並逐漸成為之後每年北京冬日裏的一件盛事。左聯作家胡也頻曾在他1930年發表的小説《到莫斯科去》中對北海“化裝溜冰會”進行了很精彩的描寫:“月光皎潔地平鋪着。冰上映着鱗片的光。紅紅綠綠的燈在夜風中飄蕩。許多奇形怪狀的影子紛飛着,幌來幌去,長長短短的射在月光中,射在放光的冰上面。游人是多極了,多到幾乎是人挨人。大家都伸直頸項,昂着頭,向着冰場上。溜冰的人正在勇敢地跑着。沒有一個溜冰者不做出特別的姿態。許多女人都化裝做男人了:有的化裝做一個將軍,有的化裝做一個乞丐,有的又化裝做一個英國的紳士。男人呢,卻又女性化了:有的化裝做一個老太婆,有的化裝做一個舞女,有的化裝做一個法國式的時髦女士,有的化裝做舊式的中年太太。還有許多人對於別種動物和植物也感到趣味的,所以有紙糊的一株柳樹,一個老虎,一隻鴿子,一匹牝鹿,也混合在人們中飛跑着。”

蕭氏姐妹非常出名

參加化裝滑冰的人當中,蕭氏姐妹非常有名,她們在冰場上的風姿經常出現在當時的一些報刊上。蕭氏姐妹是中國專業音樂教育的奠基人和開拓者蕭友梅先生的侄女,姐妹當中最負盛名的當屬畫家蕭淑芳。蕭淑芳1911年出生於天津,1920年隨父親蕭柏林舉家遷到北京,1926年進入國立北平大學藝術學院學習,1948年在恩師徐悲鴻先生的見證下與吳作人結婚。她的作品明快簡潔、風格雋永,在中國畫壇有很高的聲望,由於她經常以紫鳶、丁香、杜鵑、百合等花卉入畫,所以有“花神”的美譽。

在北京學習繪畫期間,每到冬天,她會帶着冰鞋和畫筆到北海公園寫生,畫累了,就到冰面上滑上一陣子,滑累了,再坐下來寫生。此時的蕭淑芳正值青春年華,光彩照人,衣着時尚、得體,滑冰和寫生時也從來不會草草處理自己的着裝。那時女子繪畫和滑冰都是非常時尚的,可以説她集各種時尚元素於一身,是舊時代新女性的典型代表,因此那段時間她成為北海公園一道靚麗的風景,帶動了不少的滑冰愛好者。

蕭淑芳不僅喜歡滑冰,還潛心鑽研滑冰技藝,1935年在北平中南海冰場舉辦的華北運動會冰上表演大會上,她獲得了冠軍。這屆比賽是中國第一次舉辦的區域性現代冰上項目運動會,由於華北(含東北)獨特的地理位置,這屆華北冰上運動會雖然沒有冠以“全國”字樣,但是參加者已經具備了全國的特徵。參加這次比賽的有北平、河北(天津當時為河北的省會)、遼寧、吉林、黑龍江、熱河、哈爾濱七個省市的代表隊。比賽項目有速度滑冰、花樣滑冰和冰球3個大項16個小項。因此蕭淑芳的這個冠軍可以説是中國第一個女子花樣滑冰的冠軍,她的妹妹蕭淑莊代表河北隊參賽,獲得了第四名。

林海音滑冰結良緣

在這屆具有重要意義的比賽中,獲得花樣滑冰男子組第二名的夏承楹和他的妻子林海音有着深厚的冰上情緣。夏承楹是清末舉人夏仁虎的兒子,曾在《世界日報》當記者,他是個體育迷,滑冰、檯球、排球無一不通,這其中最喜歡也最擅長的莫過滑冰。看著冬陽、城墻、駱駝隊長大的《城南舊事》的作者林海音也非常喜歡滑冰,1934年,16歲的林海音考入成舍我先生創辦的北平新聞專科學校,在校期間一邊讀書一邊到《世界日報》當實習記者,1937年畢業後正式擔任《世界日報》記者。兩人同在《世界日報》工作期間,林海音對同事中這位滑冰高手充滿了好感。由於兩人“工作相諧,志同道合”,1939年5月走進了婚姻殿堂,在北平東單三條協和禮堂舉辦了盛大的新式婚禮,那一年夏承楹29歲,林海音21歲。婚後,兩人還經常一起到冰場上去滑冰。

林海音對滑冰的喜愛源於她對這座城市深厚的情感,在她的眼中,北京的一草一木、一街一巷都是那麼親切。冬日雪後初晴,路過架在北海和中海之間的金鰲玉蝀橋,“看雪蓋滿在橋兩邊的冰面上,一片白,閃着太陽的微微的金光,漪瀾堂到五龍亭的冰面上,正有人穿着冰鞋滑過去,飄逸優美的姿態,年輕同伴的朝氣和快樂,覺得雖在冬日,也因這幅雪漫冰面的風景,不由得引發起我活躍的心情,趕快回家去,取了冰鞋也來滑一會兒!”(林海音《文津街》)

張恨水寫下散文《冰雪北海》

和林海音一樣對北京的冬天充滿深厚情感的人不在少數,1945年初,日本侵略者已經走到了窮途末路,人們開始回歸安靜平和的生活,張恨水先生寫下了優美的散文《冰雪北海》,在文章末尾作者寫道:“走過這整個北海,在琼島前面,又有一彎湖冰。北國的青年,男女成群結隊的,在冰面上溜冰。男子是單薄的西裝,女子穿了細條兒的旗袍,各人肩上,搭了一條圍脖,風飄飄的吹了多長,他們在冰上歪斜馳騁,做出各種姿勢,忘了是在冰點以下的溫度過活了。”

每當回首這些往事,讀着這些大師們作品的時候,我總會感覺和這座城更親近,和這裡的冬天更親近。(郭磊)

TM截圖未命名.jpg.jpg

TM截圖未命名.jpg.jpg