- 未標題-1.jpg.jpg

原標題:十大建築:北京的歲月地標

1959年9月25日,《北京日報》1版

1959年9月30日,《北京日報》5版

1959年9月,人民大會堂外景。

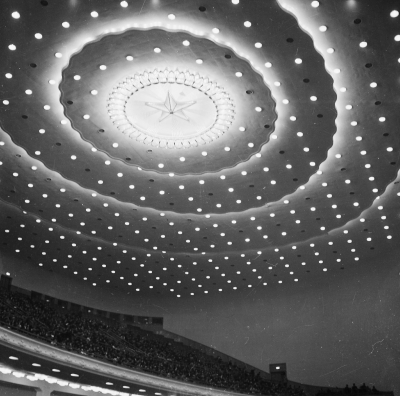

1959年9月,工人體育場全景鳥瞰

1987年12月6日,《北京日報》2版

1989年10月,北京圖書館新館

1990年9月,鳥瞰亞運城。

首都機場3號航廈

建築是城市成長的年輪。每座地標性建築,是“建”出來的,也是一個時代的土壤和氣候“長”出來的。

1959年秋天,人民大會堂、軍事博物館、工人體育場等恢弘工程火速竣工,北京“十大建築”之稱不脛而走。而後,1988年、2001年、2009年,北京又數次評選“十大建築”。每代“十大”,都是對京城發展軌跡的新版記錄。

1950年代“十大”

北京工人體育場

北京火車站

民族飯店

華僑大廈

釣魚臺國賓館

人民大會堂

中國革命歷史博物館

軍事博物館

農業展覽館

民族文化宮

從敲定到建成不到一年

解放初的北京,滿目瘡痍。城建基本“卡”在城墻內,其中房屋主要是明清遺留下來的平房四合院,年久失修,殘破不堪,道路滿城只有前門大街,東、西交民巷,王府井和西單北大街等十幾條低級瀝青路。景山中峰萬春亭是老城最高點,從那兒看到最高的樓房就數北京飯店舊樓。

新中國成立後,京城到處推進改造和建設,疏浚河湖,鋪築道路,整飭下水系統,開闢公園綠地,城墻外的荒野和農田上陸續出現工業區、科教區、居民區。由於百廢待興,物力財力有限,除北京展覽館蘇式建築群、王府井百貨大樓等幾處外,沒有搞太多大型建築。

1958年9月初,為迎接新中國成立十周年,中央決定擴建天安門廣場,拓寬長安街,同時在京興建包括人民大會堂在內的一批上規模的公共建築,“十大建築”的名號由此産生。説起來,所謂“十大建築”不是官方概念,只是人們口口相傳的結果,這版“十大”也沒有經過任何評選,因為在有限的國力下,為即將到來的十周年國慶開工的大致也只有這些工程。

但毫無疑問,這“十大”都是解決各方面燃眉之急的項目。就説人民大會堂吧,那會兒全國連個開人民代表大會的地方都沒有,許多大型會議、國家領導人接見外賓的任務被安排到剛建成的北京體育館進行;再説火車站,老的前門站無法承載日益增長的客運量,車站走廊、站前廣場全變成了“露天候車室”,橫躺豎臥,密不透風;而未建起工人體育場時,北京只有先農壇一處大點兒的體育場,東單和地壇各有一塊不標準的小足球場,但這些場地連草皮都沒鋪,“到東單踢球得先把裸露的黃土地面打掃乾淨,再灑上水,不然踢起球來沙土飛揚看不見人”。

此時距離1959年的國慶節只剩下不到400天,“十大建築”還只是紙上談兵,連草圖都沒有,材料設備、施工力量嚴重不足,而之前曾經參與北京城市規劃的蘇聯專家已經全部撤出。一年內,中國人能不能拿出十座像模像樣還經得起歷史考驗的建築?陡然具有了不一般的意義。在工程動員大會上,時任北京市副市長的萬里慷慨激昂地説:“不是有人不相信我們能自己建設現代化國家嗎?老認為我們這也不行那也不行嗎?我們一定要爭這口氣,用行動和事實做出回答。”

“邊設計、邊籌料、邊施工”——關鍵時刻,中國人集中力量辦大事的傳統又一次發揮了作用,一場舉國支援、轟轟烈烈的“大會戰”隨之展開。

除在京幾十家設計單位外,全國建築大師雲集首都:梁思成、楊廷寶、張開濟、吳良鏞……他們要拿出“十大建築”的方案,還有天安門廣場的重新佈局。

各省市全面動員起來,“為了首都建設,要人有人,要東西有東西”,趕制的鋼材、電線、瓷磚、大理石、工程設備川流不息從四面八方運來,僅進京支援人民大會堂修建的技工就有七千多人,幾萬建設大軍日以繼夜、頂風冒雪連軸幹。每天到工地參加義務勞動,搬磚運土,抬鋼筋、斧剁石的北京部隊官兵、學校師生、幹部群眾則不計其數。

靠着全國六億人這個堅強後盾,1959年八九月間,北京“十大建築”相繼矗立起來,總面積達67.3萬平方米,相當於四個半故宮,從確定任務到全部建成不到一年時間,被認為創造了建築史上的奇跡。而自竣工那天起,這批莊重宏偉,給艱苦創業歲月的中國人帶來無窮感奮與驕傲的建築,就成為特殊的情感符號,人們到京看過故宮和頤和園後,總要看看經典的“十大建築”,拍幾張照片留念。

1980年代“十大”

北京圖書館新館

中國國際展覽中心

中央彩色電視中心

首都機場候機樓

北京國際飯店

大觀園

長城飯店

中國劇院

抗日戰爭紀念館

地鐵東四十條站

不再有一個“豆腐塊”

改革開放後,北京城市建設加速。到了1980年代中期,市區建成區達360平方公里,比解放前擴大了兩倍多,兩條環路和十幾條放射狀幹線已經修好,東西長安街由過去的3.8公里長,十來米寬,擴展成40公里長、20至80米寬、橫貫市中心的大道。

這一時期,大量造型各異的新建築“悄悄”出現在首都街頭。報道之所以描述為“悄悄”,是因為對北京來説,這時蓋幾座大廈已不是難事,不必再像三十年前那樣搞“大會戰”了。

新建築比比皆是,再想選出“十大”就難了。在專家們爭執不下之後,1987年8月,《北京日報》《北京晚報》聯合主辦“北京八十年代十大建築評選”,陸續刊發十一個專版文章,對三十個候選建築作了介紹。1988年4月3日,這一天發行的80余萬份《北京日報》上印製了選票,請北京人投票定奪。最終,這次評選回收選票22.5萬張,以得票多少選出了北京圖書館新館等1980年代“十大”。

這版“十大建築”,有極其中式的,也有完全現代的;有中國人設計的,也有外國人設計的;有地上的,也有地下的。但每座“顏值”都很高,輪廓線條也特豐富,裏頭沒有一個“豆腐塊”“麻將牌”“火柴盒”“擋風墻”式呆板的建築。在國門初開的年代,這版“十大”還最具“對外開放”特色,國展中心、首都機場也好,國際飯店、長城飯店也好,都是“北京歡迎您”的標誌。

建築學家戴念慈感慨:採用群眾投票的法子評選優秀建築,是一件非常好的事情。老百姓喜歡的建築有高水準的,也許並不一定都是最高水準的,但僅僅是“群眾喜歡”這一點,就很值得那些總認為外行不懂建築的專家們好好思考。

1990年代“十大”

中央電視塔

奧林匹克中心及亞運村

北京新世界中心

北京植物園展覽溫室

首都圖書館新館

清華大學圖書館新館

外語研究與教學出版社辦公樓

恒基中心

新東安市場

國際金融大廈

“我看中國的月亮更圓”

1990年代後,北京城“一年一個樣”,四環也成了市區,現代化建築不斷拔地升天,叫不上名兒的新樓越來越多,連“老北京”也經常認不着路了。

2000年9月,北京日報報業集團、北京電視台聯合市規委等主辦“北京九十年代十大建築評選”。這次評選共收到63.5萬張選票,遠超該年電影百花獎的選票數。最終選出了中央電視塔等1990年代“十大”。

這版“十大”的頭兩名,都與北京亞運會直接相關。

中央電視塔,擔負亞運場館的電視訊號傳送,386米的高度相當於9座景山,號稱“亞洲之最”,由中國人自己設計施工的祈年殿式重檐塔座加宮燈形塔樓結構,能抵禦9級地震。這個玉淵潭畔的擎天柱建成開放後,成為新北京的第九景,攀登電視塔大賽在此後多年一直是相當火熱的群眾活動。

亞運工程,京城新建改建體育場館達33個,僅奧林匹克體育中心、亞運村和住宅小區這片,建築面積就近200萬平方米。為支援亞運會,北京乃至全國再現熱火朝天的總動員,“有錢出錢,有力出力,沒錢沒力出主意”。工地上貼出“巨龍騰飛看今朝”的標語,建好亞運工程,在中國人心目中成了一種象徵、一種寄託。鄧小平同志看了亞運村和部分場館後,意味深長地説:“有的人總認為外國的月亮圓,我看中國的月亮也是圓的。可能還圓得更好一點。”

進入新世紀的“十大”

首都機場3號航廈

國家體育場(鳥巢)

國家大劇院

北京南站

國家游泳中心(水立方)

首都博物館

北京電視中心

國家圖書館(二期)

北京新保利大廈

國家體育館

世界建築博物館

進入新世紀,邁向國際大都市的新北京匯集了眾多全球知名建築師的作品,成了一座“世界建築博物館”。特別是申奧成功後,日新月異的北京城,讓城市地圖以每月一版的速度更新。2009年,北京城區面積已達1000多平方公里。

2009年4月,北京日報報業集團與北京市建築業聯合會主辦“北京當代十大建築評選”。此次候選項目多達50個,“體量”10萬平方米以上的6個,最大的首都機場3號航廈達132萬平方米。這次評選共收到平面媒體選票、手機短信選票、網上選票971萬張,網路投票讓激烈競爭更加直觀——“每個建築的具體排名天天都在變化,之前排名第一的,第二天可能就掉到前五名之後了”。

2009年9月,國家體育場(鳥巢)等最新版“十大”出爐。

未標題-1.jpg.jpg

未標題-1.jpg.jpg