- 噴玉漱玉誰係龍泉?

原標題:噴玉漱玉誰係龍泉?

近日,慕名游覽了昌平區新推出的網紅打卡地——大運河源頭遺址公園。登上龍山頂,走進修葺一新的都龍王廟,領略了通過更換輸水管道、又向“九龍池”吐出清水的“龍泉漱玉”盛景。這個公園有山有水,樹木繁茂,且歷史悠久,文化內涵深厚,可説是不虛此行。

有報道説,白浮泉“九龍池”是七百多年前郭守敬所建造。其實,昌平區境內先後有過兩個九龍池,“龍泉噴玉”與“龍泉漱玉”也分屬明清兩個朝代。不揣愚陋,想對此做一番考辨。

明“燕平八景”不含白浮泉

“燕平八景”最早出現在明朝崔學履纂修的《昌平州志》中。這部志書刊刻於隆慶元年(1567年),也被稱為《隆慶昌平州志》。這是現存最早的一部昌平州志,在這部志書中,崔學履列出了“燕平八景”。

燕平就是昌平。後唐同光二年(924年),為避唐莊宗李存勖祖父李國昌的

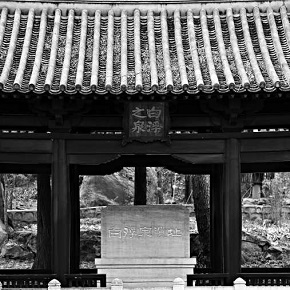

白浮泉遺址

名諱,昌平改稱燕平。石敬瑭將燕雲十六州割遼之後,昌平恢復了舊稱。不過,後世一些文人仍喜歡稱為燕平。

崔學履是昌平人,嘉靖二十九年(1550年)進士,曾任尚寶司少卿。嘉靖四十三年(1564年),曹光祖任昌平知州時,聘請崔學履修纂《昌平州志》。出於對家鄉的熱愛,也為彌補地方文獻之缺,崔學履毅然擔起此任。他遍訪昌平州的名勝古跡、山水村落,數月之後,於嘉靖四十四年(1565年)秋寫出了草稿,因為資金一直沒有着落,直到隆慶元年才得以付梓刊行。

崔學履選定的“燕平八景”分別是:天峰拔萃、石洞仙蹤、銀山鐵壁、虎峪輝金、龍泉噴玉、安濟春流、居庸霽雪、松蓋長青。其中的“龍泉噴玉”位於昭陵西南翠屏山下的九龍池。崔學履在《隆慶昌平州志》中寫道:“九龍池在州城西北十五里,紅門內之西、翠屏山下。泉出九穴,穴鑿石為龍吻,水從吻噴出為池。”翠屏山峭壁懸崖,地勢險要。明朝成化年間的翰林編修程敏政寫過一篇《游九龍池記》。其中道:“池方廣逾十丈,重垣護之,覆以黃甓。石琢九龍首,嵌西垣下,呀然張頰,噴泉沫入池有聲,泠然相應。池上石壁千仞,巉削如斧鑿痕,泉脈出其中。”他還做了八首《謁陵游九龍池》詩,第七首為《池上峰》:“蒼然百丈峰,峙此一池側。遂令活水源,長含太古色。”

遵照“景必有詩”的原則,崔學履為每景都做了一首五言絕句和一首七言律詩。他咏“龍泉噴玉”的兩首詩分別為:“龍泉噴寒玉,汩汩無時停。道人對澄澈,游子揚清泠”;“憑虛噴薄瀉飛泉,矯矯翔龍出九淵。峭壁危崖愁絕倒,琼珠玉粒訝空懸。風定澗頭聲細細,雨余谷底水涓涓。怪來爽氣清人骨,過客臨流思欲仙。”

崔學履排定的“燕平八景”中,沒有白浮泉。崔學履選定的八景以明陵為中心,有金有銀,有仙有佛,有龍有虎,有山有河,東西南北分佈均勻,連季節都照顧到了,不惟壯帝陵之奇觀,也寄託着他對大明江山永固的期盼。昌平地區虎踞龍盤,勝景當然不止此八處。因為白浮泉等處與明陵關係較遠,所以就割捨了。

誰把白浮泉誤認作九龍池

説明朝的“燕平八景”不含白浮泉,有人會提出異議。比如《隆慶昌平州志》中載有:“龍泉噴玉:按州東南五里有龍泉山,上建都龍王廟,山之東麓泉涌山下石竇,瀠回如玉噴吐,清冽可愛……”這難道説的不是白浮泉嗎?

誠然,東南五里(應該是十里)龍泉山亦即白浮山,東麓之泉確是白浮泉,但把白浮泉列入“燕平八景”以取代九龍池,把“龍泉噴玉”安在白浮泉頭上,絕對是弄錯了。請看:“泉涌山下石竇,瀠回如玉”,哪會有噴吐之勢?“噴吐”二字顯然是強加的。再看下面的詩,第一首五言絕句咏的就不是白浮泉:“蒼翠雲際岑,泉流清且深,常疑有龍伏,噴玉解為霖。”詩的第一句説,泉流之上有高聳入雲的蒼翠之山,而白浮山玲瓏小巧,坡緩易登。“噴玉解為霖”,跟程敏政所雲“噴泉沫入池有聲”如出一轍,而後者説的是九龍池。第二首五言詩和第四首七律前面説了,本是崔學履吟咏九龍池的,一句“憑虛噴薄瀉飛泉”,便與白浮泉不相干了,不用再説“峭壁危崖”“琼珠玉粒空懸”,白浮泉邊沒有這樣的地形,也沒有這樣的景色。

總之,在“龍泉噴玉”這一景上,《隆慶昌平州志》張冠李戴,把九龍池與白浮泉混為一談了。同一部《隆慶昌平州志》中所説的龍泉山:“北麓有龍潭,潭之東有數泉出亂石間。”“泉出亂石間”,這跟“泉涌山下石竇”是一個意思,既沒有龍頭龍吻,也沒有噴薄之勢。明朝萬曆年間的蔣一葵所著《長安客話》中説白浮泉:“細流常涓涓”。《光緒昌平州志》中説白浮泉也是“泉出亂石間”。這樣的泉水連“趵突”“奔涌”都談不上,何談“噴吐”?

問題來了:《隆慶昌平州志》不是崔學履纂修的嗎?崔學履怎麼會弄錯?

回答是:崔學履不會弄錯,錯誤出在把關校對者的身上。

崔學履在《昌平志草引》中説,歷經數月、草稿粗成之後,他自覺“謭陋”(謭,音剪,淺薄之意),唯恐“不足為州重也”,想找個高水準的權威人士給把把關。於是他將志稿交給了太史孫公,請他予以“裁正校讎(音愁)”併為之序。

孫太史即孫鋌,嘉靖三十二年(1553年)進士,改庶吉士,授編修,分校《永樂大典》,纂修《承天大志》。他在《隆慶昌平州志·序》中自稱:“濫竽史職,按圖牒稽故實於諸志,素好覽觀。”

我們有理由認為:《隆慶昌平州志》中的舛誤是孫鋌“裁正校讎”造成的。水準高的專家難免自以為是,他以掌握的“圖牒諸志”為準,對崔學履的初稿加以刪改,於是就造成了現在的這個樣子。如果細細搜尋,孫鋌造成的舛誤不止這一處。比如把白浮山和龍泉山分為兩處,既有白浮山“在州治東南十里”,又有龍泉山“在州治東南五里”;把仙人洞一分為二,一作神山(仙)洞、一作仙人洞。“銀山鐵壁”的銀山,説是在“州北五十里”;而在“銀山”條下,卻注為“州治東北七十里”(後者應為崔學履原稿)。還有一個明顯的改動是,崔學履“燕平八景”以“天峰拔萃”為第一景,而成書的《隆慶昌平州志》卻以“松蓋長青”為第一景,很無道理。

康熙十二年(1673年),皇帝命各地修志。昌平州官吳慎與耿繼先纂修了一部新志:《康熙昌平州志》。新志不僅沿襲了《隆慶昌平州志》中的謬誤,又添了不少新錯,如把“積粟山”錯為“積栗山”,“天峰拔萃”誤為“天峰拔翠”。新志調整了舊志的“燕平八景”,以“神嶺千峰”和“溝崖雙瀑”取代了“松蓋長青”和“安濟春流”;將“天峰拔萃”易為“陵闕晴霞”;“石洞仙蹤”易為“石洞松濤”;將已廢的“龍泉噴玉”九龍池換成了“龍泉漱玉”的白浮泉。

也就是説,白浮泉的“龍泉漱玉”名列昌平八景,是清朝康熙年間的事情。

白浮泉的九龍池建自何時

今天的白浮泉出水口,有用石頭砌成的一道矮墻,墻上排列着九個龍頭,確切地説,是一個龍頭、八個龍口,也稱作九龍池。有報刊援引專家的話説,這是730年前郭守敬修建的,“原封沒動”。然而,無論是《元史》還是各代州志,包括明人的《長安客話》《昌平山水記》《帝京景物略》,還有清代的《日下舊聞考》《天府廣記》《宸垣識略》,沒有一條記載説“白浮泉建有九龍池”,更沒有提及郭守敬在白浮泉建過九龍池。

第一個把白浮泉與“九龍”聯繫起來的,是侯仁之先生。侯先生寫於1989年的《白浮泉遺址整修記》中道:“及至明朝,白浮引水斷流,而泉水噴薄如舊。水出石雕龍口共九處,下注成池,遂有九龍泉之稱。”所謂“水出石雕龍口共九處,下注成池”的説法,是抄自翠屏山下九龍池的。

1980年春天到過白浮山,當時歸北京市第一商業局佔用,為職工療養地。白浮山下養着許多烏雞,那是用來製作“烏雞白鳳丸”的;還有一個養鹿場,養着許多梅花鹿。現場參觀過鋸鹿茸的全過程。都龍王廟有一老職工看守,與其説是看廟,不如説是看骨灰盒的——鐘鼓樓裏堆放着許多骨灰盒。看到乾涸的出水口的九個龍頭,心生疑問:難道這兒也有一個九龍池?它建自何時?

經多年關注,白浮泉的九龍池建自清亡以後。理由是,用龍形作裝飾,而且還是九個,如果不是皇帝敕建,這就“僭越”了,有人要因此被殺頭的。如果是皇帝敕建的,則不能沒有史料、碑刻記錄。還有,那些龍頭只有一個是完整的(有人認為是別處移來的),其餘八個是用兩塊石頭拼砌的,有的更像是大張口的獅子,稱之為“九龍”略嫌勉強。

曾有學者向白浮村的老人做過調查。老人們説,新中國成立前白浮泉出水口沒有龍頭。認為,郭守敬修白浮堰只是引水,沒必要修這樣一座沒有實際意義的九龍池。而作為職工休養地,一商局斥資添建一個景點是有可能的。侯仁之先生也説過:一商局曾“稍有營建”。

所幸有一幅1981年的白浮泉出水口照片,頗能説明問題。出水口的右側有一高出地面的方形建築,那應該是後建的水井。也就是説,那時候即使能出水,也是人工控制、由管道裏流出的井水了。(宗春啟)

噴玉漱玉誰係龍泉?

噴玉漱玉誰係龍泉?