- 回望三界碑

原標題:回望三界碑

山風和煦,陽光明媚,我在當地友人楊麗紅陪伴下,從北京平谷紅石門村的北山,沿山間小路爬上明長城,登上“一腳踏三省”的三界碑。這是時隔八年後,我再次登上三界碑。

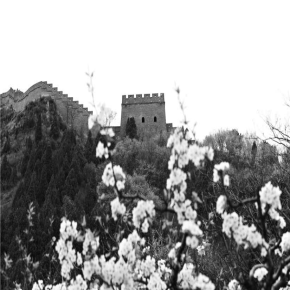

放眼蜿蜒的燕山山脈,白色的明長城和黃色的土長城,猶如兩條長龍聚首於群山之巔。那聚首處是明長城的炮樓遺址,正中矗立一座三棱柱體界碑,界碑正圓形的底座,被平分為北京、天津、河北三部分。這是長城上唯一的界碑,“1996年”的字樣清晰可見,簇新的朱紅大字告訴我,這座三界碑經常有人護理。

舉目遠眺,崇山峻嶺,雲霧繚繞,長城沿山脊線逶迤起伏,西望北京,碧綠的金海湖亮閃閃地映在眼前。

這可真是個神奇的地方。北京平谷的紅石門村、天津薊州的前幹澗村、河北承德的前幹澗村,像三個親兄弟在碑前肩並着肩,手挽着手。

三界碑(李典超 攝)

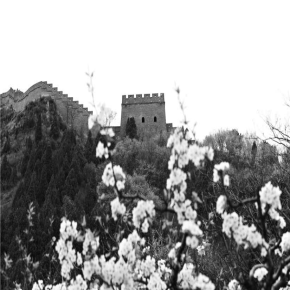

黃崖關長城的一座敵樓(潘思危 攝)

一

“三界碑”海拔600多米,其所在的炮樓遺址是明代薊鎮長城的一部分,“三界碑”就是平谷境內明長城的起點。從“三界碑”處仔細觀察天津段的長城,全部是用幹壘的方式築成。這種全為毛石壘砌為簡易石墻、沒有使用包漿的長城,當地稱“幹碴邊”。從“三界碑”放眼西望北京段的長城,將軍關至三界碑段長城不是用城磚砌的,用的是當地的山石料。

有山,有長城,還有河。在三界碑東南,發源於河北的泃河穿過天津黃崖關長城,一路泛着波光,沿着山谷,流進北京平谷,躍入金海湖,又轉入河北三河,經天津武清,匯入薊運河,隨海河東入渤海。這條從春秋戰國走來的漕運之河,如今全線復流,水潤三界,真是妙不可言。

一山,一碑,一水,一湖,在燕山山脈的臂彎裏,交相輝映,訴説着蒼茫的歷史故事,也奏響生機勃發的時代之歌。

楊麗紅生活的紅石門村,是北京最東端的一個小山村,因村口有兩座大紅山而得名。“十年前我從河北嫁到紅石門村時,這裡環境臟亂,人煙稀少,鄰村之間不通路,河北這邊村民‘出山’辦事,需要繞道北京、天津。”楊麗紅説,那時候到這兒來爬山的人,就是來體驗一下“一腳跨三省”,站一腳就下山了,沒有住下來看風景的。

如今,連接鄰村的柏油路曲曲彎彎通到村民家門口,汩汩流淌的深井水飛檐走壁接入家家戶戶,綠水青山間一座座漂亮的民宿鼓足了農民的腰包……靜靜佇立的三界碑,是活生生的時代見證。

俯瞰三村,思緒萬千。

這時,一條樹枝隨風拂面,我接過來忍不住聞一聞它的芳香,楊麗紅説:“你看,這是我們村特有的山核桃,要不是陪你上山,這會兒我一定在爭分奪秒打核桃呢,這可是我們村的致富果。”一種掩不住的幸福感從她言語間流淌。我仔細打量着紅石門村的核桃,漫山遍野,樸實無華,那種拼搏向上的生長,讓人生出了一種向上的力量。

二

三界碑東側的土長城內外,坐落着兩個村。

過去,兩個村為一個村,因缺水得名。相傳古時一位皇帝狩獵經過此村,欲安營紮寨休息一晚,可四處找不到水,皇帝慨嘆:“難道我們掉到幹澗裏了嗎?”自此,“幹澗”就成了這個村莊的名字。上世紀七十年代,這個村被劃分為兩個村,北邊的隸屬河北省,南邊的隸屬天津市。

2015年,我頭一次登三界碑,就是從天津前幹澗村上的山。從河北前幹澗村嫁到天津前幹澗村的閆鳳伶説,妹妹閆淑伶嫁了本村人,兩姐妹家距離只有五公里,但生活水準差距很大,姐姐家的村子鋪上了石子路,妹妹家村子還是土路;等妹妹家那邊鋪上石子路,姐姐家那邊修成了柏油路,反正妹妹家總是落後一截兒。“差距最明顯的是飲水問題,天津這邊早就通上自來水,妹妹那邊一直‘靠天吃水’,斷頓時不得不從天津這邊買水。”

當年,前幹澗村出了個“女能人”劉海燕。她早年到北京打工,賺了第一桶金後,回鄉帶全村人致富。她回村後第一件大事就是自掏腰包為村民打口深水井,讓鄉親們喝上純凈的自來水,可連續打了六口井,都沒能成功。

妹妹閆淑伶和能人劉海燕現在過得怎麼樣?這樣想著,我撥通了劉海燕的電話。

已當上村支書的劉海燕告訴我,2015年11月,村裏第七次打井終於成功了,一口深達350米的水井流出清澈的山泉水,鄉親們吃上和北京、天津一樣的自來水。2020年,連接河北前幹澗村與天津前幹澗村的五公里山路也打通了,村子和北京、天津的道路完全對接上了,不僅外出打工、孩子們上學方便了,山上的果子也賣上了好價錢。

走在連接兩村的柏油馬路上,河北前幹澗村山清水秀,家家戶戶門前堆着豐收的山楂果,空氣中瀰漫着甜甜的味道。村民告訴我,晾曬好的山楂就等北京、天津那邊開車來採購,每年光賣山楂就能賺六七萬元。

劉海燕告訴我,曾為打電話漫游,喝不上自來水發愁的閆淑伶,如今日子過得好着嘞,聽説姐倆兒正謀劃開個姐妹農家院呢。“守着同一段長城,天津那邊的農家院開得紅紅火火,河北這邊卻冷冷清清,村上的老百姓看著都眼熱。眼下不同了,我們找到了一條依託‘三界碑’致富的門路。”她説:“我們這兒除了‘三界碑’,原始森林資源更豐富,我們正要敲醒沉睡的森林,推出森林氧吧生態旅游呢,這協同發展,我們也不能落在別人後邊啊。”

離開河北前幹澗村的時候,滿山雲朵,透着山楂樹的身姿,看到陸續建成開放的四戶農家院和一座精品民宿,在雲朵中泛着五彩的光芒。

三

我抬起頭,一縷縷輕紗似的雲朵悠然地飄浮在村落間,遠處的古長城也在山谷花海之上盤桓。一個寧靜的村落,掩映在層層疊疊、豐茂的植被之中。

沿着這條唯一的鄉間馬路,不一會兒就到了天津前幹澗村,原村主任張雪松已經在村口等着我了:“河北那邊劉書記來過電話了,哈哈,建了這條路後,兩個村走動更勤了,互相都熟,變回一個村啦。”

“這麼説,我一腳踏進天津了,但是還沒走出前幹澗村。”我笑着説。“是啊,兩個村自古可就是血脈相連啊,有時候那邊村民來這邊辦事,沒趕上回去的公交車,我們就開車把他們送回家;疫情期間,那邊村民到這邊購物,我們就把貨物放到村界路邊上,等他們過來取走。”張雪松説。

“2021年夏天,河北那邊雨大泄洪,河北那邊劉書記電話告訴我,洪水奔這邊谷底來了,有危險。我拔腿就往險情處跑,果然看到洪水從上游奔流而來,我沿着谷底挨家挨戶敲門讓村民轉移,谷底十多名村民全部得救。”

眼前的天津前幹澗村,背靠古長城串起的四十戶農家院、六個民宿格外顯眼,這個村儼然成為了京津冀聞名的旅游村。不少年輕人返鄉創業,引來大批北京、河北投資客。

一家剛開業不久的民宿門口,一對從北京來的小兩口忙着把剛採來的山梨製成果醬:“半年前有個同事在這邊開了民宿,我們過來捧捧場,感覺這邊山好、人好、環境也好,我們就投資開了這家民宿。眼下民宿已經開始盈利,這還得感謝村委會,因為村委會出面簽約,我們就感覺幹啥都敢幹了,很安心。”

見到村支部書記劉志軍時,這位來自河北的“90”後書記正在謀劃着聯合北京紅石門村和河北前幹澗村的村民,建設高端民宿群,打造三界碑度假小鎮呢。

巧的是,此刻對面山脊上,北京紅石門村“90後”返鄉青年常毅偉投建的三界碑帳篷露營地拔地而起,他正在謀劃和兩個前幹澗村合作開發三界碑旅游。

我靈機一動,馬上給兩位致力於打造三界碑民俗旅游的年輕人“牽條線”。不一會兒,大山兩頭,兩位年輕人撥通了電話,相談甚歡……

行將離開,我不禁浮想聯翩:有一天,我將三登三界碑,早晨在天津前幹澗村爬長城,中午在河北前幹澗村沐浴森林氧吧,晚上露營北京紅石門村觀賞星空……一天游三省,這些在過去看來不可思議的事情,有望成現實。那時候,三界碑下的三村日子更火,生活更旺。

回望三界碑,枕着長城,挽着泃河,伴着金海湖的界碑,仿佛在對我笑,笑得那般自信,那般可愛,就像一個許下的約定。(韓梅)

回望三界碑

回望三界碑