- 西山大覺寺的文人情緣

原標題:西山大覺寺的文人情緣

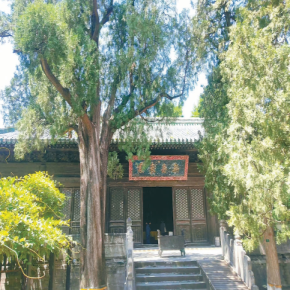

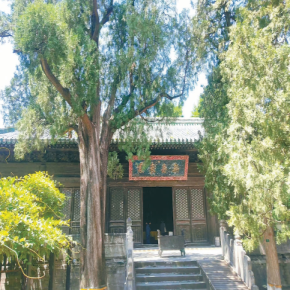

大覺寺主殿懸挂的是乾隆墨寶“無去來處”(梵雁平 攝)

大覺寺主殿懸挂的是乾隆墨寶“無去來處”(梵雁平 攝)

京西自古是京城文化集萃之地,西山一帶乃自然、歷史、人文之山,自遼始,歷代帝王多在西山建寺院廟宇、行宮園林。金代時,金章宗在金中都有八大行宮,又稱西山八大水院,即聖水院、香水院、金水院、潭水院、泉水院、雙水院、靈水院和清水院。清水院便是如今的西山大覺寺,其歷史悠久,有着深厚的人文基礎。

碑刻記錄了千年曆史

大覺寺又名大覺禪寺,位於京西郊陽臺山(旸臺山)南麓。在遼代鹹雍四年(1068年)由一位名為鄧從貴的善人出資修建,初名為清水院。所以,大覺寺的整體朝向不像其他建築那樣坐北朝南,而是依山而建,坐西朝東。因廟內有清泉流過,故名為“清水院”。寺院內至今還保存着遼代著名“文僧”志延所撰石碑《旸臺山清水院創造藏經記》,石碑上鐫刻着:“旸臺山者,薊壤之名峰;清水院者,幽都之勝概……”《旸臺山清水院創造藏經記》碑是北京地區著名碑刻之一,具有很高的文獻價值。

金代時金章宗完顏璟辟清水院為離宮別苑,當時的清水院因為皇帝和后妃們的駐蹕而盛極一時。金、元易代之際,清水院作為前朝舊寺離宮,一度荒敗凋敝。元至明初時,清水院更名為靈泉佛寺,明宣德三年重建後,該寺更名為大覺寺。院內北碑亭有明朝石碑,陽面刻有大覺寺宣德年重修碑文,陰面刻正統年重修寺碑文,可印證如上説法。

康熙五十九年(1720年)至清代中葉,是大覺寺興盛時期。康熙帝曾巡游西山,納蘭性德隨行,由瀛臺至大覺寺,經寨口、戒臺寺,終在潭柘寺駐蹕。納蘭性德在游覽大覺寺時,對寺內景色的寂寥幽靜感觸頗深,遂作《浣溪沙·大覺寺》:

燕壘空梁畫壁寒,諸天花雨散幽關。篆香清梵有無間。

蛺蝶乍從簾影度,櫻桃半是鳥銜殘。此時相對一忘言。

康熙時期,雍親王胤禛重修了大覺寺,增建了領要亭和四宜堂。四宜堂是雍親王以齋號起名的,他曾寫:“四宜春夏秋冬景,了識色空生滅源”。乾隆時期,大覺寺再次大修,並倣北海永安寺白塔造型修建了迦陵舍利塔。

作為雍正和乾隆兩代皇帝的行宮,大覺寺受到清代皇家的重視,數次修繕,形成了今日之規模。其整體形貌被清代官員、學者完顏麟慶以繪圖《大覺臥游》的形式呈現出來。

在大覺寺各殿堂中,有不少匾額題字,值得細細品玩。如無量壽殿上的牌匾是喜歡四處游山玩水的乾隆御筆“動靜等觀”;大覺寺主殿並未懸挂大雄寶殿匾額,挂的是乾隆皇帝的墨寶“無去來處”。“無去來處”四個字源於《金剛經》:“無所從來,亦無所去,是名如來。”正殿內門楣相對懸挂着“妙悟三乘”、“法鏡常圓”兩塊匾額,另一處匾為“妙蓮世界”,三塊匾額均為慈禧太后所書。

慈禧並沒有四處題字的喜好,卻在大覺寺題了三款,據推測和古玉蘭有關。大覺寺植於四宜堂的古玉蘭,自古與法源寺的丁香、崇效寺的牡丹並稱為京城三大勝景,向有“北京玉蘭之最”的雅號,所謂“古寺蘭香”就指此處。寺中高達十余米的白玉蘭,是雍正年間大覺寺住持迦陵禪師從四川移來種植的。玉蘭花年年開,清香四溢沁人心脾。慈禧的小名為玉蘭,自然對古玉蘭多些喜愛。每年春日,慈禧都會到大覺寺賞玉蘭,同時也留下了寶貴的題額。

有趣的文人軼事

大覺寺的古玉蘭頗受季羨林先生的青睞。他於1999年發表了《大覺寺》一文,講述了自己對大覺寺的熱愛以及與大覺寺的不解之緣。季老在文中不惜筆墨描述古玉蘭。

上世紀80年代初的一個春天,季老聽説古玉蘭正繁花似錦,就騎自行車來到大覺寺。那時大覺寺的丁香、藤蘿已經開過,北玉蘭院的幾棵玉蘭和南玉蘭院的“玉蘭之王”正在怒放。他寫道:“此時玉蘭花正在怒放,花開得茂密壓枝。與之相對的是一棵樹齡比較小一點的紫玉蘭。兩棵樹一白一紫,相映成趣。大地的無限活力仿佛都隨着花朵噴涌出來。無論誰看了,都會感到生命力的無窮無盡;都會感到人間的可愛,人間凈土就在眼前;都會油然産生凌雲的壯志。”

喜歡大覺寺古玉蘭的文人不止於季羨林,還有很多,比如朱自清。1934年4月,朱自清約陳寅恪、俞平伯同游大覺寺時,為古玉蘭作首打油詩:“大覺寺裏玉蘭花,筆挺挺的一丈多;仰起頭來帽子落,看見樹頂真巍峨。像寶塔衝霄之勢,尖兒上星斗森羅。花兒是萬枝明燭,一個焰一個嫦娥;又像吃奶的孩子,一支支小胖胳膊,嫩皮膚蜜糖欲滴,眨着眼兒帶笑渦。上帝一定在此地,我默默等候撫摩。”朱自清用生動形象的文字將古玉蘭花的可愛描述出來。俞平伯則是寫散文《游大覺寺》將景致描述一番:“弧形廣陌,新柳兩行;隴畔土旁,杏花三四;昔陰未散,輕塵不飛。”

兩年後,朱自清與俞平伯再次相約去往大覺寺。俞平伯曾寫文説兩人本是想坐驢前往,雇來一頭小驢,攜了粉紅彩畫、牛肉麵包。後來考慮到騎在驢背上寫詩不方便,吃食也不好安放,後又雇傭人力車前往。此去到了大覺寺,玉蘭已半凋零,杏花也無可看。他們坐在塔邊吃一頓,便下了山。

季羨林對寺內的明慧茶院也較為喜愛。想想那時的季老必然多次在茶院品茗休憩,感受古寺的晨風微露、靜謐幽趣,至今那裏還挂有季老書寫的墨寶。明慧茶院由北大中文系畢業生歐陽旭一手創辦,而他選大覺寺建茶院的緣由也頗為有趣。他與友人秋日同游西山,至傍晚迷失於亂山之中。他們偶然走入一座古剎,就借住了下來。此古寺為大覺寺,歐陽旭深夜和寺內管理人員剪燭夜話,聊得興起,就想在幽靜僻遠的古剎中做些有意義的事情。因大覺寺以泉水聞名,泉水自寺後高處潺潺而出,最宜品佳茗。由此,建了明慧茶院。建成之時,季老應邀為茶院揭牌儀式剪綵。與此同時,歐陽中石、范曾等也悉數到場。之後數月,季老又與侯仁之、湯一介、樂黛雲、李玉潔等人一起到大覺寺明德軒夜宿,當時的情境令他愉悅,正如他在文中所寫:“此時玉蘭已經綠葉滿枝,不見花影,而對面的一棵太平花則正在瘋狂怒放,照得滿院生輝。晚飯後,我們幾個人圍坐在太平花下,上天下地,閒聊一番。寂靜的古寺更加寂靜,仿佛宇宙間只有我們幾個人遺世而獨立,身心愉快,畢生所無。”

描述夜宿大覺寺情形的文作早於季老的還有很多,比如顧太清和愛新覺羅·奕繪。顧太清被現代文學界公認為“清代第一女詞人”,奕繪也是頗有名氣的一位宗室詩人。顧太清和奕繪感情甚篤,二人尋訪大覺寺後,作詩《三月晦同夫子游黑龍潭至大覺寺路經畫眉山》、《宿大覺寺》等。今人能從奕繪的《宿大覺寺》中真切地感受到那份悠遠的古意:“迢迢大覺寺,遠在西山隈,薄游散煩暑,絺衣撲黃埃。山僧睹客面,知自塵中來,引我登上池,清泉噴龍腮,洗滌法眼凈,盥漱煩襟開……”

喜歡夜宿大覺寺的還有冰心與吳文藻。1929年,冰心、吳文藻在燕園臨湖軒舉行了婚禮。婚禮結束後,兩人乘專車前往大覺寺。冰心女士喜歡大覺寺的清凈幽古,喜歡這裡銀杏樹的高大挺拔。

乾隆御筆“動靜等觀”(梵雁平 攝)

大覺寺內的白玉蘭樹相傳是清代迦陵禪師親手種植(新華社)

千年銀杏的盛讚

大覺寺的千年銀杏,與老藤寄柏、鼠李寄柏、靈泉泉水、遼代古碑、松柏抱塔、碧韻清池和古寺蘭香並稱為大覺寺八絕。無量壽殿前左右各有一株銀杏樹,北面為雄性銀杏,因是遼代所植,素有千年銀杏、遼代銀杏王之稱。

乾隆皇帝曾賦詩讚譽之:“古柯不計數人圍,葉茂孫枝緣蔭肥。世外滄桑閱如幻,開山大定記依稀。”乾隆游賞大覺寺不止一次,自然賦詩也不止一首,另有《初游大覺寺詩》、《禦制大覺寺雜詩八首》等作品。詩作中讚美寺廟古銀杏的居多,領要亭和龍王堂邊的假山石上,鐫刻着乾隆皇帝讚美古銀杏的諸多詩句。據傳,原來此棵古銀杏並非西山之冠,曾在醇賢親王園寢地(俗稱七王墳)有比它還大的一株,被慈禧伐掉了。從此,大覺寺的銀杏便成為西山之冠。

在大覺寺還有另一棵古銀杏,高約二十多米,樹齡500多年,它的四週圍繞生長着粗細不等的九棵小銀杏樹,形成了獨木成林的奇景,世人稱它為“九子抱母”。

要説與大覺寺銀杏最有情感淵源的是郭沫若先生。1954年,郭沫若夫人生病,他帶着家人從大覺寺移植了一棵銀杏樹苗於居所的院落中。郭沫若希望夫人于立群堅強如銀杏樹,鼓勵她早日戰勝病魔。再搬家時,郭沫若又將這棵銀杏移栽到現在故居甬路右側。這棵銀杏樹後來被郭沫若一家稱為“媽媽樹”。

與大覺寺有關聯的文人軼事有很多,但對於大覺寺最有趣的描述恐是傅吾康。傅吾康,當代德國著名漢學家。在北京時,他曾多次到西山大覺寺游玩和居住。傅吾康在大覺寺的生活經常用“上山”來表達,也經常與季羨林先生暢聊大覺寺。傅吾康對於大覺寺的喜愛有着父親福蘭閣的影響。福蘭閣中文名為傅蘭克,也是德國漢學家。1888年,福蘭閣來華任外交官時,曾有段時間在大覺寺辦公。想必這段生活經歷給傅吾康留下深刻的印象,成為他心底美好的記憶。2005年夏,傅吾康先生的子孫舉家來京,特地游覽了大覺寺,在領略自然人文之美的同時,也緬懷先輩。

時至今日,到大覺寺參觀的人仍絡繹不絕。大家來此感受佛家妙趣、自然之理,品蒼古之幽、茶香“寺”溢。這其中必不乏游客動容於往日文人情懷,寫下些許文字記錄一二,讓西山大覺寺在不盡的文字中梵音永續。(梵雁平)

西山大覺寺的文人情緣

西山大覺寺的文人情緣