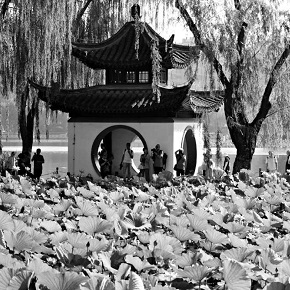

- 陶然亭的城南勝景之路

炎炎夏日,陶然亭公園內的荷花競相綻放。近期北京頻繁降雨,雨後的荷花在綠色的荷葉襯托下,愈發顯得嬌艷。曼妙的荷花與古亭相映成趣,成為眾多游客取景框的最佳景色。坐在岸邊,心神寧靜,微風徐來,心曠神怡,仿佛走進一幅江南煙雨圖畫中。不由得想起唐代詩人白居易的名句:“更待菊黃家釀熟,與君一醉一陶然。”

據説陶然亭之名就來自於白居易的詩句。清代康熙年間,工部郎中江藻奉命監理黑窯廠。他在慈悲庵西部建了三間西亭供自己休息,並取名陶然亭。江藻曾言:“西面有陂池,多水草,極望清幽,無一點塵埃氣,恍置身於山溪沼沚間,坐而樂之,時時往游焉。因構小軒於庵之西偏。偶憶白樂天(白居易)有一醉一陶然之句,余雖不飲酒,然來此亦復有心醉者,遂顏曰陶然。”

黑窯廠是燒制磚瓦之處,現在還有黑窯廠街。有趣的是,黑窯廠小區裏也建有亭子,並命名為“欣然亭”。當然,清代時的陶然亭地區,其景色自然是無法和現在的陶然亭公園相比的。不過,彼時的陶然亭也吸引了不少文人墨客。比如乾隆年間詩人黃景仁就賦詩《雪後集陶然亭先歸道登黑窯廠》。

陶然亭地區名勝眾多,又有有趣的故事,吸引着我在一個夏日前去探訪。

游客在陶然亭公園欣賞荷花(劉平 攝)

窯臺喊嗓有名家

窯臺

“而今覺得陶然亭不錯,這要是放在1949年之前,興許沒人會説陶然亭有多好。”一位年近九旬的老北京,跟我聊起昔日的陶然亭時,不住地搖晃腦袋。“那時候,你是沒趕上。不是老舍寫過《龍須溝》麼?陶然亭還不如龍須溝呢。好歹龍須溝裏沒有荒墳啊。陶然亭那片,就是黑窯廠往南,卻是有不少。”

這話我是相信的。此前讀過京劇界孫毓敏的回憶文章,她是這樣説的:“練嗓有時是在校園裏,有時就到學校東邊的陶然亭去。陶然亭,名字怪好聽的,可是並不‘陶然’。那時到處是一洼一洼暗綠色的死水,周圍長滿蘆葦和荒草,再加上大大小小的墳頭,顯得十分荒涼、悽慘,陶然亭的西南角是一座監獄。那裏圍墻很高,裝有鐵絲網,還聽説,早年的日本大特務‘金璧輝’就關在這裡……這裡的鬼狐故事和迷信傳説特別多,這一帶人稱‘陶然亭’為‘南下洼子’……一天晚上,一群孩子偷偷去南下洼子逮蛐蛐兒,走到‘官菜園’,忽見墳地裏有綠色火球,於是哄喊着:‘狐仙玩火嘍·狐仙玩火嘍!’撒丫子就往回跑……”

陶然亭地處空曠,又有水面,確實是一代又一代京劇演員練習嗓音的絕佳之處。小翠花、金少山、楊小樓、張君秋等都在這兒放聲高喊過。給程硯秋打鼓的白登雲,從小就在陶然亭附近拿一塊石頭練習,天長日久,竟把那塊石頭中間打出一個窩兒來。

陶然亭公園哪最適合喊嗓呢?自然是窯臺了。1938年出版的《十日戲劇》上登載了張君秋在窯臺喊嗓的往事:“昔年君秋用功時,雖值大雪,亦赴窯臺喊嗓,窯臺積雪,深可沒脛,君秋不為之卻,每自家中持掃帚而出,即往掃雪吊嗓,孜苦如此,其成功自非偶然。”時至今日,戲曲學院的學生仍經常去窯臺喊嗓,他們主要集中在窯臺的兩側,因為在戶外喊嗓時要注意不能衝着風喊,一般靠墻根或樹底下。

窯臺是黑窯廠遺址。康熙三十三年(1694年)黑窯廠停辦,由於這裡地勢高峻,逐漸成了北京人重陽登高的勝地。清富察敦崇《燕京歲時記》載:“瑤臺即窯臺,在正陽門外黑窯廠地方。時至五月,則搭涼篷,設茶肆,為游人登眺之所。亦南城之一古跡也。”

2020年時,我曾與一位朋友騎單車漫游,恰好經過陶然亭南門。她急匆匆地下了車,打算調查一下窯臺(窯臺正對着北門,所以有點兒繞遠了)。當時的陶然亭公園需要預約掃碼,她有年票,尚且能進,我沒有年票,又沒有預約,只得放棄窯臺之行。

朋友之所以關注窯臺,乃是對於此地的另一段離奇往事頗感興趣。

話説晚清之際,一些清朝宗室貴胄,會選擇於窯臺聚會。只是,他們的飲宴聚首方式,有些令人吃驚。據史料記載:其時,總有些人衣衫襤褸、蓬頭垢面,形如乞丐。眾人來到窯臺茶肆聚集。待此班人等飲茶唱和完畢,便會梳洗打扮一番。他們穿戴一新,個個呈現達官顯貴、紈绔子弟的本來面目。隨後,諸公便揚長而去。

這番情景,出自清末文人的野史筆記。彼時的大清朝,正處於風雨飄搖中。及至1925年,尚有清朝遺老七十餘人,集聚陶然亭中。據説,在這些前朝貴胄中,仍有人乞丐裝扮,待聚會結束後,再回歸本真。

香冢疑雲誰能解

與窯臺隔水而望的,是擁有過花神廟的錦秋墩。昔日的花神廟,也叫作花仙祠,它就位於錦秋墩山頂。此廟早已無存,其遺址現為錦秋亭所在處。

曾經的香冢、鸚鵡冢,都位於錦秋墩南坡,據説是在花神廟南墻外。這兩座墳冢一直存留至上個世紀六十年代中葉。

細説起來,花神廟、香冢、鸚鵡冢,是與陶然亭聯繫在一起的一組名勝。在民國時代的有關記述中,花神廟不過是一座周圍“繞以短垣”“裏面有十二仙女像”的小屋三楹,而香冢、鸚鵡冢則不過是兩個各豎有一塊小石碑的小土墳。百多年來,兩座小小的墳墓,居然如此受到人們青睞,這大概要歸功於碑上銘刻的無名作者的詩文。與此同時,也要歸功於由碑上的銘文而引起的各種各樣的傳説。這些傳説,有的是講愛情悲劇,有的是發泄懷才不遇士子們的不滿,有的批評皇帝閉塞言路,有的寄託對於前朝的思念,有的則是反對壓迫。更有甚者,説香冢內埋葬的是乾隆帝的香妃。當然,這種説法完全經不起任何推敲。畢竟,香妃被安葬於清東陵乾隆帝的陵寢不遠處,這也是事實。

這麼多的傳説,到底是怎麼引出來的呢?咱們得從“香冢”的碑文上找尋答案:“浩浩愁,茫茫劫。短歌終,明月缺。鬱鬱佳城,中有碧血。碧亦有時盡,血亦有時滅,一縷煙痕無斷絕。是耶非耶?化為蝴蝶。”碑後有“題香冢碑陰”幾字,接下來有行書七絕一首:“飄零風雨可憐生,香夢迷離綠滿汀,落盡夭桃與秾李,不堪重讀瘞花銘。”

看似很好解讀的詩詞,卻留下了後人無盡的想像空間,帶來了無窮的揣測。這或許也是作者有意為之吧。

根據《陶然亭及外城諸園》中的記載:“香冢和鸚鵡冢,這是陶然亭古跡中的兩個謎。昔日香冢,在陶然亭東北的土山上。冢前有石碑,背面(應為正面)刻‘香冢’二字,正面(應為背面)刻墓銘一段,七律一首41字跋語。提起這塊碑,流傳有一段佳話。相傳明代有一名妓,叫香娘,16歲嫁與潁川公子。公子的正妻生性狠毒,香娘不堪虐待,憂鬱而死。死後埋於此處。後來有一香娘的舊日相識在墓前立石碣,自題悼詞,説‘浩浩愁……’這一傳聞引起很多文人前來憑吊,同情這個慘死的香娘,其他傳聞也很多,有的説是一位名妓,因婚姻不得自主,殉情而死;有的説是曲妓倩雲,有的説是明末的香妃。其實,只要認真看完碑上的跋語,這香冢之謎自可解開。跋語的這41個字,否定了香冢裏埋葬的是妙齡少女,而是記述了一個屢不中舉的文人一氣之下,跑到荒僻的陶然亭,埋葬自己的詩文筆墨,亦作墓詩墓銘,以泄胸中多年的積鬱。然而,由於一些文人的疏忽,不認真研究碑上的跋語,或有意附會,就構想出一個又一個荒唐的佳話,致使不少游人如此認真地憑吊起這個埋香葬玉的香冢。”

香冢西邊數尺,還有一座鸚鵡冢……其實,這個冢的碑文,又是一篇以鸚鵡來自悼的作品。這冢內埋葬的,並不是鸚鵡。這兩個冢的建造,可能同時出於一個落第文人之手。1952年在遷移荒墳時,專對兩個古跡作了很多調查、考證,雖挖丈余,竟無一物所得。

錦秋墩上故事多

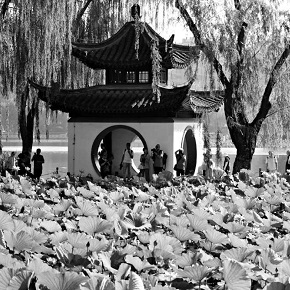

慈悲庵和敞軒(高申 攝)

除了香冢、鸚鵡冢之外,醉郭墓也是陶然亭錦秋墩上的一座名墳,三者並稱“三疑冢”。而立志“我是寶劍,我是火花,我願生如閃電之耀亮,我願死如彗星之迅忽”的革命先輩高君宇,也安葬在錦秋墩的北坡前,其身旁還有他的女友石評梅之墓。

“醉郭”原名郭瑞,字雲五,北京西郊人。他對晚清專制腐朽的統治極為不滿,對於八國聯軍入侵並攻陷北京,進而蹂躪北京人民的罪行深惡痛絕。據説,他經常沿街乞討,佯裝瘋顛,謳歌於市,演唱“庚子之變”始末。當他在街頭演唱時,吸引很多人圍觀,常常是“聽者如雲”,人曰:“滿市爭聽醉郭唱”。官府對之深感不安,以致不得不派騎兵彈壓,驅散圍觀人群。醉郭嗜酒,討得幾文錢便買酒喝,加之佯裝瘋顛,如醉如癡,故有“醉郭”之稱。

有的朋友,會將醉郭與前門八大怪之一的“大兵黃”搞混。其實,醉郭是裝作糊塗的明白人,而大兵黃則是直來直去的。若是從保護自己的一面而言,醉郭做的似乎更高明一些。

當時報界名流彭翼仲把醉郭視為知己,將醉郭所要表達的中心思想內容,編寫成通俗文本供他演唱,並在生活上多方給以資助。後來,彭翼仲因觸犯袁世凱而被送到外地服刑,醉郭失去生活資助來源,處境極為艱難,病死在貧民院中。彭翼仲回京之際,適值醉郭垂危彌留之時,傷心話別。

醉郭逝世後,彭翼仲出資為其辦理喪事,立墓碑,並題“醉郭之墓”。近代著名文學家、翻譯家林紓為其撰寫碑文,並由書法家祝春年書,鐫刻於墓碑陰面。醉郭葬於錦秋墩南坡下,其碑埋於墓前。1952年興建陶然亭公園時,郭家後人將其墓遷至豐台區老莊子村。

醉郭有如此大的影響力,與清末民初那混亂的年代不無關係。然而,文人墨客對陶然亭的喜愛顯然不局限於時局,景色仍然是關注的重點。就在清朝覆滅前夕,文人陳衍於《石遺室詩話》中如此言道:“游覽地之多,以北都稱最。江亭雖不過一小丘,而二百年文酒所萃,景物別有一番風味。久寓北都者,率未能恝置也”。

在黃爵滋的《江亭消夏圖序》中,也有類似的説法:“江翁亭即陶然亭,與龍樹寺相望。春夏之交,綠樹成幄。西山嵐翠,出沒幾席。或風雨驟至,蘆葦成濤,令人有江湖思”。當然,還有清代文人汪啟淑於《水曹清暇錄》中的描述:“春中柳煙蕩漾於女墻青影中,秋晚蘆雪迷濛於欹岸斜陽外,頗饒野趣,甚得城市山林之景”。

在秦朝紆的《消寒詩話》當中,對陶然亭有着更加細緻的介紹:“京師外城西偏多閒曠地,其可供登眺者日陶然亭。近臨睥睨,遠望西山,左右多積水,蘆葦生焉,渺然有江湖意。亭故漢陽江工部藻所創。江君自滇南入為工部郎,提督窯廠,往來於此,創數楹以供休憩,高明疏朗,人登之,意豁然”。

説到這裡,或許會體會到:傳統的中國文人,大多是將陶然亭視為“清幽荒率”之地。在他們的心目中,陶然亭不必有過多的美景。然只要遠離了塵世喧囂,便是世間最美好的景色了。

這,或許便是“春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪,若無閒事挂心頭,便是人間好時節”的禪門詩作所能表達的境界。由此看來,傳統文人們玩的是境界,要的是心緒平靜。

黑龍潭處祈雨忙

陶然亭周圍,有許多著名的歷史勝跡。慈悲庵自不用提,雲繪樓清音閣也美輪美奐。陶然亭西北的龍樹寺內有蒹葭簃、天倪閣、看山樓、抱冰堂等建築,名流常於此游憩。東南有黑龍潭、龍王亭、哪吒廟、刺梅園、祖園;西南有風氏園;正北有窯臺;東北有香冢、鸚鵡冢,以及近代的醉郭墓等。

位於陶然亭公園東南隅的陶然花園酒店,其地原為北京南城名勝之一、具有悠久歷史的黑龍潭。元代北京地方文獻對此潭有記載:“黑龍潭,歲旱於此祈雨。”清代《日下舊聞考》載:“外城之黑龍潭,在祈谷壇西。有龍王亭,亦為祈雨之地。”

黑龍潭的地名是怎麼出現的呢?在北京民間傳説中,有着許多關於黑龍潭由來的故事。據説,黑龍潭裏有一根很長的鐵鏈,一頭在井口,一頭在井底。鐵鏈鎖着一條潛居潭底的黑龍。遇天旱的時候,順天府尹要親自率領官員到黑龍潭求雨。求雨還遵循一個很特別的程式,先到邯鄲把那裏祈雨的銅牌“請”來,送入井內,然後祈禱龍王下雨。龍王接到指令後,便可興雲布雨。到雨下透了,旱情也就解除了。順天府尹再派人把銅牌從井內取出,送回邯鄲。這些祈雨的程式和儀式做得一絲不茍,或許令今天的人感到不可思議。

根據史料記載,清同治六年(1867),京城一帶大旱,同治帝令禮部尚書去邯鄲一個叫聖井崗的地方請來祈雨銅牌,送至黑龍潭。祈雨靈驗後,朝廷賜金牌、龍鳳旗、彩杖等給聖井崗。在《慈禧傳》中,也有慈安太后、慈禧太后派員來邯鄲請牌祈雨靈驗的記載。據説,最為神奇的一回,是祈雨銅牌剛運至良鄉縣內,京內外就下起大雨了。除了帝王之外,河北周邊的州道府縣官員與民眾也多到聖井崗請牌祈雨,人來人往絡繹不絕。

當然,除了大旱之年,還會有大澇之年。為了緩解洪澇災害,順天府的地方官還在陶然亭的龍王亭附近建起了一座哪吒廟。這是為了借助於曾經鬧過海的三太子去鎮服龍王。可是,祈雨往往解救不了連年大旱,鎮龍也難以阻止大雨成災,人們記住的只是漫長的歷史中偶爾撞大運碰到的“成功”例子。

陶然亭公園建園前,龍王亭已無存,哪吒廟成了一家絳絲廠的作坊。後來絳絲廠遷走,但哪吒廟隨後也不復存在了。

雲繪樓清音閣(高申 攝)

清音閣上有題記

作為“四大名亭”之一,陶然亭的知名度是毋庸置疑的,但其最初的形態卻有兩種説法。

明初,皇室在陶然亭之處設置了燒造磚瓦的黑窯廠。而磚瓦的燒制,被一路沿襲至清代。實際上,自唐朝開始,這裡便燒制磚瓦。在而今的“窯臺茶館”中,矗立着一大塊唐代窯煉的遺物。待到清康熙年間,工部郎中江藻於慈悲庵西側建造小亭,命名為陶然亭。由於該亭出自江藻之手,後人就將其命名曰“江亭”。

江亭的最初形態,有兩個版本之説。其一,按照江藻族兄江皋於《陶然亭記》中的説法:此亭初為小亭模樣。待到江藻升職以後,才於康熙四十三年(1704年)拆亭改軒;其二,乃是江藻自己的説法。就在其《陶然吟》之小引中,當講到陶然亭的最初相貌時,江藻便稱其為一座三間靠西的小敞軒。

當然,對於今日徜徉於此的游人來説,陶然亭的最初形態究竟怎樣,已不是那麼重要了。

新中國成立後,北京市於1952年修建了陶然亭公園。在遷建了雲繪樓清音閣,並倣建了國內多座名亭之後,這座歷史文化名園融古典建築和現代造園藝術為一體,形成了自己的獨特園林風格。

與陶然亭隔水相望的雲繪樓清音閣是一座具有江南風格的小巧建築。雲繪樓坐西向東,清音閣則坐南朝北,閣上下與雲繪樓相通。雙層的彩畫游廊向北面和東面伸出,各自連接着一座複式涼亭,而這兩座複式涼亭,又緊緊連接在一起,彼此獨立而面向不同的方向,但又珠聯璧合,渾然一體,是這組建築最顯著的風格。在清音閣的西墻上有《遷建竣工題記》,上題:“雲繪樓,清音閣,建築於清乾隆年間,原在南海東岸,今移建於此。這是把古建築遷地重建的創舉。測量設計者,北京建設局。全部保存原來的形式及裝飾。一九五四年十一月八日鄭振鐸記。”

陶然亭公園內還有一座“雪山”,從歷史和傳説來講,自然是不能與清音閣等名勝相比,但很多北京孩子的成長過程中,都有此處雪山的記憶。

在北京作家侯磊的《北京煙樹》中,有這樣一段描寫:“陶然亭中有一大一小兩座雪山,雪山不是純白,但在藍天白雲、太陽足興時,遠望去真和雪山相倣。雪山的三面是石頭水泥壘成的山,一面是滑梯面……它寬敞而又潤滑,能四仰八叉地滾着滑下去,而到下部時,滑梯變緩,到地面時有大理石方磚面平緩地鋪開,也不會傷着孩子。夏日裏每天都有孩子們上上下下滾來滾去,恨不得全北京的‘土娃’都擠到雪山上哇哇亂叫。”

小雪山、大雪山出現在上個世紀的六七十年代。這是為了紀念紅軍長征,能讓孩子們有憶苦思甜之感,才修建起來的物件兒。學校老師組織大家去攀爬,還真有“過雪山”的感覺。記得最初還有模擬的瀘定橋、臘子口之類設施,後來只剩下雪山了。當然,在我的童年記憶裏,陶然亭雪山簡直是個噩夢。有次我玩大發了,大頭朝下出溜,結果把嘴搶破了。

陶然亭的城南勝景之路

陶然亭的城南勝景之路