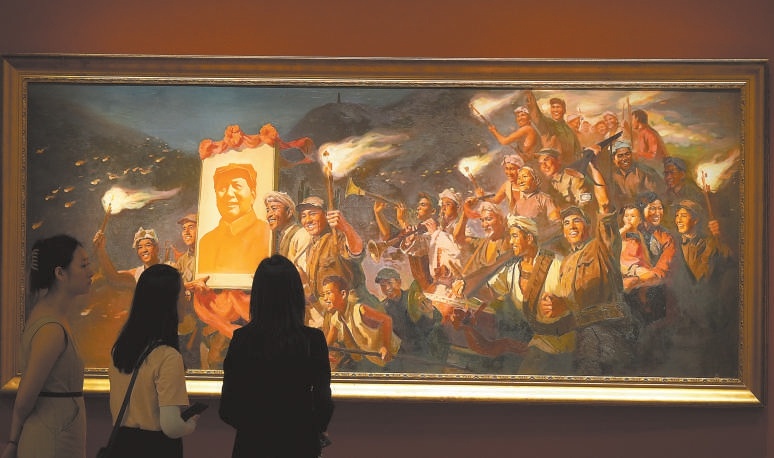

参观者欣赏油画《延安的火炬》。这幅画描绘了1945年日本投降后,夜幕下延安军民舞动火炬、庆祝胜利的场景。 (安旭东 摄)

笔刀为枪,丹青铸魂。8月25日,“人民必胜——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年美术作品展”在中国美术馆开幕。展览将持续至9月18日。

展览汇集中国美术馆、中国共产党历史展览馆、中国人民革命军事博物馆等单位收藏的300余件经典美术作品和新创作品,涵盖中国画、油画、版画、雕塑、水彩等类型,浓墨重彩抒写了在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线旗帜下,中华儿女同仇敌忾、众志成城,最终取得抗日战争胜利的雄壮史诗。

展览聚焦“人民必胜”主题,以时间顺序为线索,分为“序篇”“国难当头”“浴血奋战”“伟大胜利”“走向复兴”5个篇章。

漫步展览,80年波澜壮阔的抗战主题美术创作历程映入眼帘。在中国人民抗日战争的烽烟中,一代美术家以笔刀为武器,呐喊抗争、凝聚民心、鼓舞战斗,在民族危亡时刻筑起坚不可摧的精神长城。

“序篇”中,《会师东京》《延安的火炬》《怒吼吧,中国》《人民英雄纪念碑浮雕·抗日游击战》等经典作品生动展现中国人民天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。

在“国难当头”篇章,全山石、翁诞宪创作的巨幅油画《义勇军进行曲》长近5米、高4米,气势恢宏,令人瞩目。画中,近景处的工、农、兵、学、商等不同阶层的爱国志士形象错落分布,众人目光坚定、姿态勇毅,宛如一道坚不可摧的铁墙。

“浴血奋战”篇章生动塑造了全面抗战爆发的硝烟弥漫中,全体中华儿女舍生忘死、众志成城、浴血奋战的英雄群像。一位八路军战士正在指挥大家演奏,他张开的双臂像要托起每个人的和平梦想……这是沈尧伊的《在太行山上》,作品中乐器与武器并置、山谷与旋律共鸣。

与展览中多数群像式、大尺幅作品相比,徐悲鸿的《战马》显得小了不少,但其中传递的民族抗争精神丝毫不减。大师以痛快淋漓的笔墨尽抒胸臆,精妙诠释战马神韵,飞泻直出的笔势和遒劲流畅的线条充满时代气息,激发参观者昂扬向上的情绪。

摄像家吴印咸的《白求恩在河北涞源孙家庄小庙给伤员做手术》《艰苦创业》……他用摄影机记录下领袖的动人瞬间、军民的战斗场景、延安的蓬勃氛围,也在展览中一一呈现。

“伟大胜利”篇章展现的是抗日战争从局部反攻到全面反攻,进而夺取最后胜利的过程,既展示了胜利的荣光,同时饱含劝导人们要从历史中汲取前行智慧和力量的深思。陈坚的油画《公元一千九百四十五年九月九日九时》历时16年创作完成,以严谨考据、宏大构图和纪实手法再现中国战区受降历史场景,将抗日战争胜利的庄严历史时刻转化为视觉史诗。画中人物的服饰领章、受降席所包“三色布”等细节都有根有据,绝不草率。

和平岁月里,美术家们厚植家国情怀,聚焦伟大抗战精神持续创作。“走向复兴”篇章以多元艺术形式展现了伟大抗战精神的磅礴力量以及中国人民对和平的期盼。

展览专门推出《黄河大合唱》数字化互动体验,将詹建俊、叶南的三联油画《黄河大合唱——流亡·奋起·抗争》转化为三面“会动”的投影画面,结合“纪念《黄河大合唱》首演80周年”音乐会现场录音,采集指挥家黄克胜的指挥动作,“移植”到画作中背对黄河指挥的冼星海身上。当“风在吼、马在叫”的合唱声响起,投影里的冼星海全情投入指挥,观众也可挥舞手臂,跟随音乐家共同指挥。

“抗战美术的主题一直在不断延伸。本次展览集中展示了几代人的抗战主题创作,构筑起更宽阔的景象、更多角度的美,很多大作巨作是第一次汇聚,非常震撼。”中国美术家协会主席范迪安介绍。

展览由文旅部、中国文联共同主办。(袁云儿)