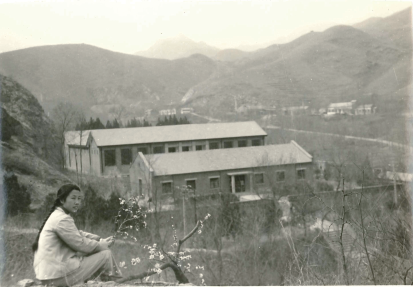

- 未标题-3.jpg.jpg

付华林

付华林,女、中共党员,高级实验师职称,1945年10月11日出生于北京市房山区十渡镇,1964年参加工作,曾任北京猿人展览馆讲解员。1978年调到古脊椎所总部,从事模型制作、化石修理工作,期间曾荣获所“先进工作者”称号。

1990年7月至1991年3月赴加拿大参加“中加合作项目”,主要从事模型翻制工作,得到加方好评。于2005年退休。

付华林:我与龙骨山

龙骨山就是我们的家

我来自房山中学,是从房山劳动局招来的。当时我正在房山俱乐部讲电的知识宣传。1964年4月2日,我进入周口店龙骨山猿人馆,做讲解工作。一直工作到1978年10月,在此工作了14年,期间有一年去了湖北潜江“五七”干校劳动。我父亲是一名1938年参加革命的老干部,他非常支持我到龙骨山工作。他说那是教育人的阵地,还教育我不要动山上的一草一木、一针一线。1978年10月,我离开周口店猿人展览馆调到中国科学院古脊椎动物与古人类研究所模型室工作,直至2005年10月,60岁退休。

旧展馆和接待室是1953年建立的,“北京猿人展览馆”是郭沫若题的词。早期我在龙骨山时,连我在内工作人员只有8个。刘振扬(老刘)是龙骨山的负责人;王开荣师傅(老王)是搞养花绿化工作的;高淑伟是讲解员,比我早来几个月;王起荣(王大姐)也是讲解员,我去后一个月她就调回所里来了;刘义山(刘大爷)因为个儿高,困难时期吃不饱,老饿,腰越来越往下哈,我看到他的时候,已拄棍弯腰90度了。我听说高淑伟去了后,他就不再进展馆讲解了,退休了。但是北大教授吕遵谔带学生地质实习的时候,都要找刘义山现场讲解,因为怕学生提出一些专业性问题,我们解答不了。当时我们没有讲解词,也没有业务书籍参照,只是照标签说,遇到观众提出问题记下来,所里的研究人员来了赶紧问,就这样慢慢积累。刘大爷是龙骨山第一代讲解员,知道的比我们多,所以一有机会,我就去听他给学生解答问题。我为了多学点这方面知识,吕遵谔教授带学生野外跑地层、跑地点、看冰川划痕时,就也找机会去参加。所里也来人在山神庙讲过地质、古生物课,也办过这方面的学习班,我都参加,还做些记录,就这样在业务上有了较大提高。

那时我刚参加工作,18岁,很单纯无知,没有“工作”的概念,我们早8点打扫馆外卫生,9点开馆门,下午4点闭馆搞馆内卫生,其他杂活儿闭馆的时间干。我还干过上花房顶,往上提泥的活儿。我刚参加工作时105斤,每顿吃3个馒头,觉得很有劲儿。花房的王师傅,看上去像黑铁塔一样强壮有力。秋天我们就跟王师傅他们用杠子抬橡皮树、棕榈树、夹竹桃等的大木花桶进花房,春天抬出花房摆放在各景点。有人来的时候做讲解,没人的时候在龙骨山做维护工作,每年每天这样重复地做,觉得也很习惯。

我们在的时候刘振扬是龙骨山的主要负责人,现在他已经去世了,正如追悼会上对他的评价一样,勤勤恳恳、踏踏实实、不求名、不图利。他一生为了龙骨山,刷厕所,钻烟筒,掏烟灰,盯着往山上蓄水池浇水,修上山的路、台阶,安全保卫、水暖、电工什么都干,整个一勤杂工。有一个关于刘振扬逗乐儿的事儿。有一次,展馆暖气不热,因为是大烟筒东西太多被堵住了。于是,刘振扬钻进去打扫,脖子上还围个毛巾,等他爬出来后我们看到他就打趣说他是一个非洲黑人。我们笑个不停,那个年代也没有相机,可惜没办法拍下来。他一辈子守护着龙骨山。他总说别在我手里出问题,否则责任重大。于是,他为此操心一生,劳累一生。刘振扬总是睡不好觉,这个困扰了他后半生很多年。有一回,后山月亮门内南北两排房的窗子被打破了,他很担忧,跟我说:“小付,把你妈从房山接过来住在后山,这样后山有人住总是好点。”我一想,一个老太太怕什么呀,我也不用自己做饭吃了。所以我从房山搬到了龙骨山,这一搬不要紧,后来我与老公张文忠相亲、结婚也在龙骨山,两个孩子也在龙骨山长大,整个家庭都交给了龙骨山,扎根在了龙骨山。老刘、老王两家后来也搬到了后山住,这样我们三家住在后山好多年。直到1980年所里分给我二里沟的房子,我家才搬走,离开了龙骨山。在刘振扬的影响下,我积极要求进步,工作认真踏实,很快入了团,他是我的入团介绍人。我处处向党员学习,脏活儿、累活儿走在前边,那时还定期向所里团支部汇报思想,再后来调到所里又入了党。

刘义山、王开荣、刘振扬这三位老人把一生的心血都献给了自己的事业—龙骨山这块沃土。他们都把这儿当成自己的家,龙骨山的事儿都装在自己的心上。尤其是刘振扬,酸甜苦辣他全兜着,尽到了一个共产党员的责任。他们的敬业精神让我至今难忘。

我做讲解员的那些日子

1971年11月的一个傍晚,我们从“五七”干校回到北京,一下火车突然感到了一阵凉意,虽然准备了厚衣服,还是准备得不足,北京的11月还真冷。从穿短袖的武汉,通过两天一夜的行程,加上火车上的疲惫,回到穿棉衣服的北京,还真有点不适应。我搭乘上所里接站的大卡车,兜着西北风,来到了北郊黄楼宿舍。第二天我就感冒发烧了。这样在所里住了几天,我才知道龙骨山从周口店中学招来了10位学生当讲解员,我立刻兴奋起来。这天下午在北郊地质所四楼参加了欢迎“五七”战友归来的活动,台上出现的第一个节目就是新来的10位讲解员里的6个女生排练的舞蹈,“欢迎、欢迎,热烈欢迎‘五七’战友归来”,给我增加了再回龙骨山的信心。这些小青年给龙骨山带来了一片生机,活跃了气氛。1972年这些孩子来了后就开始跟所里的布展人员一起参加了整改布展工作,主要由负责搞雕塑、布景箱这部分工作的王存义老师傅带领干活儿。王老非常慈祥,休息时间结束了,他就操着口音说,干活了,干活了!大家就嘻嘻哈哈地干活儿去了。

在我当讲解员的生涯中,遇到领导参观是常事儿。有一次中国科学院院长郭沫若带着一个外国代表团来遗址参观,杨钟健陪同,在大接待室介绍完毕,出门的时候,我们不约而同地看到门上方的墙上挂表的指针停在了上午9点钟,实际上当时已经快10点了。郭沫若风趣地说:“这是猿人为了多留我们一会儿啊!”大家鼓掌大笑起来,然后一起走出门外去展馆参观,这件事给我留下了深刻印象。我们也曾经接待过全国人大常务委员会委员长朱德,公安局的警察山上山下都有,我跟在后面,因不需讲解,只是等着提出问题好随时解答。当时没看到所里的人,后来听说是临时决定来的。

当时来参观游览的游客最想了解的信息多是:展出的都是真化石吗?什么叫化石?化石是怎样形成的?北京猿人是真的吗?真的上哪儿去了?怎么知道北京猿人用火吃熟的食物?怎么知道是北京猿人用过的石器?你们怎么知道这儿有化石?为什么叫鸽子堂、猿人洞、山顶洞人?我们讲解的时候多会一一解答。比如说,我们展出的动物的化石多为真化石。化石其实就是骨头变成石头了,具体来说,就是由于不同矿物质的渗透,年代久远的骨头逐渐石化,就形成化石了。关于北京猿人化石的问题也是大家特别关注的。真的北京猿人化石在珍珠港事件中在美国和日本人手里遗失了,至今未找到。因为发掘的时候,石器和北京猿人是在同一个洞穴里、同一个层位上被发现的,并且上面有打制过的痕迹,所以我们可以判定这些石器是北京猿人用过的。而在猿人洞里发现的灰烬层和烧过的动物骨头,也证明北京猿人已经开始吃熟的食物了。关于发现化石的问题。其实最早是几个外国人听说当地老百姓卖龙骨当药材,于是就有人来猿人洞挖掘,因此就把这个山起名“龙骨山”。关于“鸽子堂”“猿人洞”“山顶洞人”得名的问题。因为洞里有鸽子住,所以老百姓就叫“鸽子堂”;洞里发现了猿人化石,就叫“猿人洞”;在山顶上的洞里发现了人类的化石,所以叫“山顶洞人”。

国内观众和学生集体参观的话,就组织在展馆外讲。外宾多的时候,在接待室外介绍龙骨山的由来。外宾少的时候就分别在大、小接待室里介绍情况。关于龙骨山的由来,是我们要介绍的基本情况:4亿年前华北平原是一片大海,后来由于古环境、古气候的影响,地质地壳变迁发生了变化,海洋变陆地,陆地变成高山。经过数十万年逐渐不断的地质现象—水的作用、水下切、水溶解了石灰岩(碳酸钙)。不同矿物质的渗透,出现了溶洞,这样水不断地侵蚀、溶解,经过多少万年后出现了大的溶洞。猿人就在此打制石器、狩猎、用火、吃熟的东西、繁衍生息。

没有周口店就没有现在的我

没有周口店就没有我现在,没有在周口店的讲解工作就没有我今天的人生。我在龙骨山的工作经历为我今后的发展奠定了良好的基石。它是我人生万里长征的第一步,我今后人生的99步都是在这第一步的启蒙下,一步一个脚印地走出来的。如果说我在龙骨山的讲解这第一步是在把别人研究的化石成果向游人向世界传播,那么,我后来调入研究所去参与化石的挖掘、修理、制模、翻模型、上色,这是在探索每一块摆上龙骨山展馆化石的前期奥秘。参与这个奥秘的前期探索是一项更为诱人的工作。到了所里之后,我以极大的热情,发扬了龙骨山时期爱学习、爱探究的“毛病”,刻苦钻研技术业务。不断地吸取前人、旁人的成果,不断地总结自己的经验,日积月累,取得了一些我觉得无愧这人生99步的成绩。

1986年的时候,我被评为了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的实验师职称;因为技术方面比较突出,1990年7月,获得了赴加拿大参加“中加合作项目”为期十个月(1991年3月结束)的工作学习机会。在此期间,受到加方的好评;而且,我修理的一块由三个鹦鹉嘴龙头连在一起的化石标本,被放到爱德蒙顿展览馆展出,加拿大电视台也播放了相关内容。1999年7月的时候,凭着在周口店时打下的坚实基础和过硬的技术,我荣幸的被评为高级实验员职称,这个职称的获得,代表着我职业生涯的巅峰。而这一切,都与我当年在周口店的工作密不可分。这些年,随着工作经验的积累,我陆续地在科普读物《化石》杂志上发表过6篇文章,也写了三万四千多字。这些文章中有一篇三期连载,一篇两期连载,都是我这些年积累的一些经验和工作技巧,供大家分享。这一切,更加同我当年传承自周口店的优良传统息息相关。