- 未标题-3.jpg.jpg

黄万波

1932年生于重庆市忠县新立镇。1954年毕业于长春地质学院。1974年加入中国共产党,2010年评为优秀党员。

现为龙骨坡巫山古人类研究所所长、重庆三峡古人类研究所名誉所长、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、重庆自然博物馆特约研究员、重庆二○八地质队科学顾问。其研究领域包括古人类、古动物等学科。

主持或参与的考察队先后发现210万年前的重庆“巫山人”下颌骨残块、115万年前的陕西公王岭蓝田猿人头骨产地、80万年前的陕西陈家窝蓝田猿人下颌骨、40万年前的安徽和县猿人头盖骨、13万年前的重庆奉节智人牙齿、6万年前的广西麒麟山智人头骨、4万年前的陕西长武智人牙齿、2万年前的北川智人牙齿等人类化石。除此以外,在长江三峡还发现了13万年前的牙刻、石刻和石哨等史前艺术珍品。

学术论著,以首席作者在英国《自然》杂志发表题为《亚洲的早期人类化石及其石器制品》和《巫山猿人遗址》等近百篇(部);科普读物《大熊猫的起源》和《我与古人类有个约会》等近百篇(部);研究工作曾荣获中国科学院首届竺可桢科学奖、中国科学院科学技术进步奖特等奖、自然科学三等奖、裴文中科学奖、振兴重庆争光贡献奖。享受国务院颁发的特殊贡献津贴。

编著的《大熊猫的起源》荣获2012年中国科普作家协会优秀科普作品奖、2010年国家图书馆文津图书奖推荐奖、入选2010年新闻出版总署“大众喜爱的50种图书”。

从基础学起

我出生在重庆忠县,生日是1932年11月28日。1951年考入长春地质学院,1954年毕业,之后分配到中国科学院古脊椎动物研究室。

我的专业是地质勘探,那个年头,不管学的是什么专业,都要服从统一分配。刚一到单位,别说工作内涵,就连古脊椎动物研究室也是头一次听说。古人云,一张白纸好绘画,那就从头学吧!

报到时,院人事部门告诉我,古脊椎动物研究室在地安门二道桥,你可坐三轮车去。依其所述,到了二道桥大概是4点来钟,由于天晚,沿二道桥上上下下走了好几趟也找不到研究室的踪影。原来,古脊椎动物研究室在桥头的一个小胡同里,标志牌是一块小木条,不知者很难觅到。

不管怎么说,最终找到了单位,它坐落在地安门二道桥边上由三个四合院组成的大院里。到了传达室,一位中等身材的男同志接待了我。他是广西人,一口广西音的普通话听起来有点儿吃力。但大意是告诉我今天晚了不能去集体宿舍,只能留宿这儿。

我放好了行李稍做休息,便跟随老谢走进了四合院。老谢指着东房告诉我,这里是吴汝康先生的办公室,他在大连医学院工作,每年假期来这里做研究,目前他还没有来,今晚你可在他的办公室留宿。

我接茬问道,办公室怎么住呀?谢说,为了让吴先生更好地休息,在他办公室的角落安了个单人床,你不就可以住下了吗!

我边听边点头,尔后走进一看,房间整齐、干净。床上用品齐全,稍做整理便可入睡了。

但是,从学校的集体生活一下子变成单干户,我躺在床上却怎么也睡不着。翻来覆去地瞧着天花板,不觉快11点了,干脆坐起来看书。看了一会儿,感到房间有蛐蛐叫,于是打量了一下四周,没有不利情况,调头来拉开床头的标本柜想随便看看。哪知道,拉出抽屉的刹那,一股霉味扑面而来,更令人不寒而栗的是满抽屉骷髅,那种感受、那种滋味很难用语言来表达。毫不夸张地说,我一夜未能入睡。第二天起了个大早,吃过早饭就找老谢,提出去东四头条住集体宿舍。

这事儿说起来让人笑话,但对我来说却是进入社会的第一课。在后来的岁月里,每当拿着人类化石标本与现代人头骨对比之时,那令人不寒而栗的骷髅似乎在告诉我,你上了天堂,也会变成这个模样,因为我们都是人类演化最后阶段的晚期智人。

第二天,管人事工作的耿叶领我去高等脊椎动物室见周明镇主任。他边走边寒暄,今后你就在这里上班,听周先生的指导。

周先生看上去很年轻,说话细声细气,笑颜满面地对我说,欢迎欢迎,我们这里很需要年轻人。尔后朝标本柜那边喊了声胡大姐,你快过来。不一会儿,胡大姐来到我们跟前,笑着与我打招呼,欢迎小伙子来我们这里工作。

周先生告诉胡大姐,多多关照,让黄万波暂时在你办公室上班。说完便告别胡大姐开会去了。

周先生走后,我走进了胡大姐办公室,前后左右都是标本柜,她转过身来朝办公桌一指,你就坐那里。后来我才知道这个办公桌与胡大姐办公桌是对着的,很不习惯。

胡大姐叫胡长康。由于她年龄稍大点儿,说话稳重,所以叫她大姐,也是对她的尊称。

上班不久,也就是1954年4月下旬,研究室派我去黄河三门峡水利枢纽工程协助相关单位调查新生代地层,寻找脊椎动物化石,以此划分层位编写报告。此间,恰逢刘东生先生前来这里考察,在他的指导下,学习了不少有关第四纪地层、新构造运动等方面的知识。

9月下旬结束调查回到北京。不久,低等脊椎动物室刘宪亭先生找我谈话,希望我能陪同他去热河(今河北省)考察,寻找鱼类化石。我想,在古脊椎动物研究室,无论哪个门类我都是门外汉,去哪儿都是学习的好机会,便答应同往。我们10月上旬出发,11月中旬结束返京。

此间,我们沿着薄薄的页岩分布区考察,一旦觅到了含鱼化石的层位就驻扎下来,记得没有花几天工夫就采集了不少标本。对我而言,收获也不小,还认识了什么叫狼棘鱼。

回到研究室,根据刘东生先生的要求,我把有关第四纪地层和新构造运动方面的照片和素描图等资料整理好,并附一份简要的文字说明提供给他。

事过一年,刘先生发表了《三门系地层的新构造运动》一文。署名中,挂上了吾,令人感激!

这年岁末,杨钟健主任找我谈话,要我陪同裴文中先生南下广西考察洞穴。这下子可好了,一干就是好几个月,直到1955年3月才结束工作。

要知道,那个年代的古脊椎动物研究室,像我这么年轻的小伙子屈指可数,因而受到各位先生的关注,都希望前去协助他们工作,我也成了唯一在各研究室都待过的人。不过,待得最长久的是古人类室,一待就是6个年头,直到新生代研究室成立才离开。

在古人类研究室期间,我一直在裴文中先生办公室旁边的小屋工作,朝夕相处,彼此了解。在潜移默化当中,我对古人类学产生了兴趣,但仍然站在门外,未能迈进门槛。裴先生是个闲不住的人,哪怕午休时也要干事。稍有空闲,就各个房间走走,时不时地与大伙儿闲谈几句。裴先生很关心青年人学习,他曾多次给我们讲解哺乳动物化石的鉴别,特别是食肉类动物的牙齿,例如鬣狗的裂齿,怎么样依其不同的特征区别出不同时代的属种来。为了更好地掌握脊椎动物学的基础知识,他鼓励我去北京大学生物系学习比较解剖学。如他所愿,我在北大生物系学习了两年,现在回想起来,这段学习对我的事业起到了至关重要的作用,我永远也不会忘记裴先生给予的栽培。

裴先生的性格外向,常常谈笑风生。记得我们去河南新蔡考察。考察结束后,为了赶火车回北京,我们必须提前到火车站。那个年代的乡下,唯一的交通工具就是马拉车,其时速是可想而知的,从新蔡到驻马店要走好几个小时。火车是早上7点,我们得凌晨出发才能赶上。

我们请示裴先生,要赶上火车得凌晨起程,您看咋办?他的回答十分有趣,可以,跟着月亮走。先生这句玩笑话事出有因,依我的日记,当晚是个好天气,云少月明。

我们雇了辆马车,备好了行李便起程了,走出没有多远,先生就打起瞌睡来。老邱一看,怕先生掉下车去,立马让他躺着睡,但是路面颠簸厉害,翻滚在所难免,于是我想出了个馊主意,把裴先生捆绑在车上。大伙儿听了默默点头,表示赞成。我们借用车夫的麻绳,不一会儿就捆绑好了。先生睡得很熟,居然一点儿不知,一点儿不晓。

裴先生醒来时,天已经亮了,他朝胸前一看,五花大绑,随即问道谁干的?大伙儿低头不语,他再次问道,谁干的?

不知是谁接了个茬,我们干的!

老邱毕竟是老大哥,向先生解释了捆绑的缘由。先生听后朝我一指,是你出的点子吧!逗得大伙哈哈大笑。

首触周口店

1955年,周口店要扩大展室,要从研究室运送标本过去,押送标本之事自然落在我身上。原因简单:一是刚来,二是年轻。

运标本的工具记得是辆解放牌卡车,从二道桥起程,沿着泥泞的土路行驶,大概花了3个小时才到达周口店。出来迎接我们的是位长者,后来知道是周口店的老技术员刘义山。他看我满身是土,急忙前来拍扫,嘴里不停地说道,辛苦你了,辛苦你了……

我接过话茬,没事儿,一路顺风,就是尘土多点儿。卸完标本,刘义山带我去食堂,然后又带我去看猿人洞,并给我讲述了第1个北京猿人头盖骨(现在称周口店第1个直立人头盖骨)的发现经历。

之后,我又随刘义山参观了鸽子堂和山顶洞。站在洞前,注视着非常简陋的陈列室和十分荒凉的龙骨山坡,我感慨地对刘义山说,在我未来之前,以为这里是个绿水青山、古迹多多的圣地。刘义山接茬说,这个地方,比圣地还要圣地。这句话,当时一听了之。若干年后,才明白了其科学内涵—中国人就是从这儿起步的。

见证第“6”个头盖骨

1966年初春,依照古人类研究室的计划,决定发掘第1地点Locus H的南侧。不用说,这是裴先生的主张。参加发掘的人员有好几位,裴先生任队长,邱中郎任副队长,队员有顾玉珉、柴凤歧、长绍武等。我榜上无名,但却参加了前期工作,即对Locus H的南侧和周边的地形作测量。

测量工作依照计划没有多久便大功告成。裴先生看了地形图及说明后感到满意,并半开玩笑地说,有空就来,不要忘了小顾在这里。

Locus H的发掘工作,在裴先生的亲自指导下,进展顺利,化石、石片不断有所发现。接二连三的发掘,不觉到了“五一”劳动节。

记得“五一”节刚过,柴凤歧打来电话说他们在发掘现场的基础发现了人类化石,材料包括一块额骨和带有部分颞骨的大半个枕骨,标本已取出,存放在接待室。听了这突如其来的好消息,我立即告诉顾玉珉,让他赶快给裴先生电话。

第二天,也就是5月5日,顾玉珉赶回了周口店,目睹了人类化石的真容。

5月6日裴先生也赶到了周口店,见到了盼望已久的珍品。据顾玉珉讲,裴老拿着标本时,脸上再一次流露出当年发现第一个北京猿人头盖骨时的喜悦。

事后没有几天,我去了周口店,看到了正型标本和发现地点的堆积地层。记得那天晚餐后,裴先生对顾玉珉说,你回去找找1934年在Locus H发现的那块颞骨模型,并拼一下,看看是否为同一个体。

果然不出裴老所料,两者一拼严丝合缝,正是同一个体。对这些走在前面的工作,今天来看,正是因为有了裴先生的预见和科学的判断,才有了第1个和第“6”个北京猿人头盖骨的发现。由此可见,裴先生真不愧是周口店直立人化石发掘、研究的泰斗!

周口店再研究

1958年,正值科学研究大发展时期,古脊椎所决定对周口店再研究,古人类室自然是主角,裴先生义不容辞挂帅出征,我这个跟班的尾随其后。记得我们是1958年“五一”后去周口店的。依裴先生的工作安排,有这么几项:

1、第1地点西壁采样,也就是从顶到底把13层土样采下来用作孢子花粉分析、陈列展示等等;

2、堆积物分层研究、各层的岩性特征、动物化石的埋藏情况、石制品的类型等等;

3、周口店顶盖堆积层与第1地点底砾石层对比研究,看看两者的沉积关系;

4、若有时间,看看周口店附近的每个化石地点。

听了裴先生的工作安排我既高兴又感到压力很大,怕完不成任务。为此我大量查阅周口店的相关资料。在我的学习日记里,资料摘抄大概有下列几个方面:

1、周口店在大地构造上处于北岭西北翼,翼部岩层为中奥陶世马家沟灰岩,岩溶呈现的溶洞、裂隙发育在次级倾伏背斜西北翼上。

2、灰岩溶蚀的裂隙、竖井和溶洞,裂隙多溶洞少。第1地点原本是东西走向的裂隙,而后扩展成的溶洞,发育在马家沟组顶部,没有完好洞顶。

3、第1地点发现的脊椎动物化石,灵长类2种,食虫类6种,翼手类4种,啮齿类27种,兔形类6种,食肉类29种,长鼻类1种,奇蹄类3种,偶蹄类19种,共97种。发现的鸟类化石也不少,计48属62种。

4、山顶洞为顺着层面溶蚀而后转为垂直溶蚀的洞穴,洞口是塌落出来的。含鱼化石的第14地点,为古周口河基座阶地的水平溶洞,其堆积物与顶盖堆积物相当,均属古周口河沉积。

以上之基础知识,使我对周口店的地质背景、岩溶地貌、沉积环境有了粗浅地认识。但是要用于实践还得学习 ,例如上砾石层和底砾石层的形成机理,不知跑了多少趟,都没有搞清楚其内在的联系,后来还是在裴先生的指点下才明白了底砾石层是上砾石的次生堆积。

接下来的工作,第1地点西壁分层、采样。这事儿说起来很简单,干起来可不简单。当我站在西壁跟前,望着杂草丛生的陡峻剖面时,一筹莫展。思索良久,想出一计,在剖面顶上系绳而下,但活动范围有限,难于了解整个层位的变化情况。正在为难之时,刘振扬和柴凤歧来到我跟前,看着我发愁的样子便问,怎么啦?我转身就向二位问安!您们来得正好,有事请教。刘振扬看出了我的心事,在这么高的剖面上工作,唯有搭架子可行。随后指着高处的石灰岩壁说,你瞧,壁上的小穴就是当年搭架子用的。

我接茬嘟噜了一句,到哪里去找架子?

柴凤歧答了话,这事儿很简单,交老刘帮办不就行了嘛。

两天后,从北京租了三车杉篙,直运周口店。依照我们的要求,从洞底(第13层)一直绑到了洞顶(第3层),结结实实,上下自如。

在裴先生的指点下,我自上而下逐层观察、记录、拍照、采样,直至工作圆满完成。工作期间,贾兰坡先生也多次亲临现场,专门为13层剖面的标志牌出谋划策。

在西壁分层观察中,我印象最为深刻的是第7层,这个层位极为特别,特别之处在于它是由河砂组成。砂子分选好,成分为石英小粒,偶见小砾,局部胶结。总体看分布不均匀,南壁厚西壁薄。从颗粒排列方向看其流水是从东北边灌入的。

通过对周口店短暂的考察研究,在裴、贾二老指导下完成了4篇论文:《关于中国猿人化石产地的底砾石层和附近的上、下砾石层的形成及其时代问题的探讨》《中国猿人洞穴的堆积》《周口店各洞穴堆积简述》《周口店溶洞发育史初探》,发表在《古脊椎动物与古人类》或地质期刊上。除此之外,还与丁国瑜先生一起完成了周口店地区第四纪地质图和龙骨山附近的化石地点分布图。

在周口店期间,还有一大收获,这就是在杨老、裴老、贾老的亲临指导下我认识并熟悉了周口店各个化石地点,包括门头沟18地点在内,都牢记脑海。

最令我记忆犹新的是裴先生带我到第1地点,讲述第1地点的发现简史。这是我来周口店之前,请教裴先生关于周口店的由来时裴先生承诺的。记得那天天气晴朗,早饭后裴先生告诉我,今天带你去第1地点。我随即点头,现在就走?裴先生看我一眼说道,现在不走还等何时!到了洞底,裴老指着洞壁上的发掘探方标记说,这个地方原本是个山坡,由于老百姓开山采石发现了“龙骨”,从而导致了一系列的重大发现。

我接过话茬,您能概括地讲讲发现经历吗?

裴先生抽了口香烟,回过头来对我说,可以,午饭你请客!我急忙应声,去周口店饭馆成不成?

说好了,一言为定。尔后裴老就从 M。Schlosser(施洛塞尔)拉开了序幕:

1903年德国古生物学家 M。Schlosser(施洛塞尔)从北平药铺见到了一颗疑似人牙的龙骨,事后引起了 J。G。Andersson(安特生)的注意。 Andersson 是瑞典地质学家,1918年时任中国农商部矿政顾问。当年2月, Andersson 又从化学家吉布那儿了解到周口店地区出“龙骨”。接二连三的信息促使了 Andersson 决定派遣师丹斯基去实地考察。1921年师丹斯基来到周口店,选定鸡骨山动土发掘。是年秋,Andersson 同美国古生物学家葛兰阶去周口店看望师丹斯基,又获悉了新的信息,说周口店还有个出“龙骨”地方叫龙骨山,那里的“龙骨”比鸡骨山的个大且好。Andersson 听后,决定转移至龙骨山发掘。当年冬天,便从堆积层发现了第1颗人牙,但未能引起重视。打那以后,龙骨山就兴旺起来了。

听了先生的讲述,真是胜读十年书,使我对周口店的发现、科学内涵有了更为深刻的认识。

说到收获,还有桩事值得一叙。那年发掘小组在第1地点发现一件北京猿人下颌骨,因牙齿磨损相当严重,又是女性,人们开玩笑地叫“她”“北京老太婆”。

周口店东坡溶洞

东坡溶洞位于周口店太平山脚下,在暴露之前,无人知晓,要知底细还得从头说起。

1954年前,太平山真的是太太平平,绿茵花草漫山遍野。然而美景不长,没有过多久,开山采石,切掉了半匹山,也因而揭开了东坡溶洞的奥秘。

事情经过是这样的。当开山采石快到山脚时,靠东侧一壁爆出个小洞口,好奇的采石工把小洞口一而再再而三地扩大,最终可容纳多人进出。当首批“探险者”出来时,一个个抱着艳丽而奇特的石钟乳,这件事轰动了整个工地,打那以后,前来看稀奇的人络绎不绝,东坡溶洞也就此扬名。

那一年,我正好在周口店协助上海科影制片厂拍摄《中国猿人》科教片,有缘走进了东坡溶洞。依当时的了解,洞身大体上是水平的,但地面高低不平,局部地段有宽有窄,由于长期处于地下的闭塞状态,洞内的碳酸盐类物质在合适的地质作用下完全结晶,犹如水晶宫殿,更像一幅绝妙的地下彩景。

我在洞里边看边寻思,北京猿人洞是个扩大了的裂隙,反映出当时的西山曾经经历快速的抬升。之后,地质作用趋于平缓,导致东坡溶洞横向溶蚀成一个水平型溶洞。要是该洞能完好地保存下来,不仅为周口店增添新的旅游景点,更重要的是可以为我们认识北京猿人洞的来龙去脉提供新的思路。但为时已晚,东坡溶洞已惨遭破坏,现已无影无踪了。

重返周口店

1981—1982年,事隔20多年我重返周口店。这次来的目的十分明确,就是寻找北京猿人的临时住所。哪怕是他们外出活动短暂停留之地,只要留有遗物或遗迹都可视其为北京猿人生态圈中之物。

正是有了这个想法,我与谢党结伴,在周口店地区进行了广泛的调查研究。功夫不负有心人,我们终于在上方山云水洞发现了鸟类、哺乳类化石,并以此撰写成文《北京云水洞的脊椎动物化石》,刊于《古脊椎动物学报》。

但是云水洞地点的时代太晚,与北京猿人无缘。我们回过头来,在石花洞、银狐洞一带考察,虽说没有发现与北京猿人相关的信息,但在石花洞见到了月奶石。说到月奶石,还有段趣闻。当年我迈入石花洞时,映入眼帘的碳酸盐类沉积不是石钟乳,而是布满了洞壁和洞底的月奶石。

然而很遗憾,由于开发者无知,把洞底的月奶石踩踏得乱七八糟,令人痛心不已,于是我提笔给北京市长写了封信,希望领导同志责成相关部门保护石花洞的月奶石。没有想到,市长不仅作了回复,还指示相关主管部门尽快落实保护措施。事后不久,还因此聘我为石花洞科学顾问。我也给予了回应,把我从国外带回来的洞螈和在两广采集的洞穴盲鱼等珍贵收藏品赠给了石花洞。

结束了石花洞一带的考察,转身来到山前与平原接壤地带,在娄子水附近的石灰岩残丘我们见到了褐黄色堆积地层,从其岩性分析,该套地层的属性应为洞穴之物。在我们俩的共同努力下,在一个裂缝的夹层中发现了肿骨鹿残破的牙床,表面好像还被烧烤过。我指着下颌骨对谢党说,这可是个好东西,带回去好好研究研究,看看是不是周口店时期的,倘若是,那咱们可达到预期目标了,找到了北京猿人的“分店”。

但是,由于当初未能及时把这个信息告诉周口店,事后又未能及时前往该地点作进一步调查,久而久之,慢慢地也就遗忘了。前几年尽管去寻觅过,但农村旧貌换新颜,变化太大未能如愿。不过重返娄子水的觅心不死,一旦时机到来,便会寻觅,再寻觅。

协助周口店

后来周口店从古脊椎所移交北京市政府主管。记得是移交后不久,我同徐自强前去周口店看望新任馆长杨海峰,同时也看看周口店移交后的新颜。

在与杨海峰寒暄中,谈到了周口店的标本,诸如后山的标本库房、停车场旁边的标本库房,里面有许多标本。这几个地方我都去过,感觉风化严重,摆放混乱,必须整理。据裴先生讲,标本中有原地质调查所的,有的材料还未研究过。

海峰听后当场拍板,就这么定了,请黄先生尽快前来周口协助我们整理标本。

也许是对周口店有了深厚的感情,事后不久我们便进驻了周口店,一住数十天。依照周口店整理标本的规划,首先整理停车场旁边库房标本,之后整理后山库房标本,最终整理馆藏标本。

参加整理的工作人员有我和顾玉珉及周口店的宁娟。操作顺序:登记原有标本编号→新编号→属性鉴定→描述→拍照。

就这样认真细致地搞了好多天,直到把全部标本整理、登记、入库为止。在这期间,值得回味的事儿有好几桩:

第一桩—装饰品 记得是2006年4月下午,我们在一个铁质标本架旁的陈旧木架上拿出几盒标本,当整理到第3盒时,厚厚的漆黑色尘土下出现两个小白点,感到异常,于是用手指捻了捻,不想却露出了庐山真容,原来是两颗犬齿。齿冠大小似獾,用小刷清净后,发现齿冠下方有编号。不觉啊哟一声,山顶洞的装饰品!大伙儿一听都惊呆了。

沉默片刻后,我拿着标本对大伙儿说,你们看,标本上满是灰尘,清理后的外表光洁如初,毫无疑问自出土以来它们俩一直在这儿睡觉,一觉睡了70年。

话得说回来,有了发现,给大伙儿带来了愉悦。可发现的几率是有限的,绝大部分时间还是埋头整理,再整理,时间长了便觉得枯燥无味!然而事情的发展好像是“上帝”安排好的,没有过多久,便有标本再露光芒。

在整理定级标本时,又意外地发现山顶洞人装饰品的模型展品中有3件钻了孔的动物犬齿无编号,而其他均有编号。再说,无号标本的色调也比模型鲜艳。为了进一步论证其属性,又用放大镜对其作了细微观察,见到了牙齿珐琅质和钻孔周围的髓腔,毫无疑问是正型标本,非模型。

一听是正型标本,大伙儿的掌声又一次响起,我的心情跟大伙儿一样,顺口说了句笑话,在模型里飞出了“金凤凰”。它们飞呀飞,飞了73年,但是从未飞出周口店这片沃土。

第二桩—草兔环骨 记得是发现山顶洞人装饰品后不久,在编有山顶洞字样的标本盒里,见到了许多兔子的环骨。数了数有十来件,大小相当,色调一致,表面未磨损。边看边琢磨,这些东西自出土以来好像无人问津。我查阅了周口店的所有文献,也未见到有关草兔环骨的专门论述。也许,这些东西很不起眼而被忽略了。

从草兔环骨的形态和如此多的数量来看,它又出自山顶洞人之家,没准儿也是装饰品吧!

第三桩—骨管 2006年12月26日午后,在整理定级标本之时有两件骨片引起了我的注意,随即拾起观察,仔细一看令人惊叹,这两件标本并非骨片而是完好的骨管。从其形态来看均属肋骨的一段。它们长短相近,粗细相当,两者腹面均被磨制而变平,毫无疑问是史前文化精品。于是我细声地对宁娟说,又找到“宝贝”了!

宁娟接过标本,目不转睛地看着说,黄老师,磨面上有编号,写的是Loc:4-38。

我感到一愣,第4地点!这不就是裴先生研究过的那两件标本吗?

不出所料,在图书馆查找到了1939年出版的《中国地质学会志》19卷3期224页上,裴先生说:“1937年在第4地点顶部发掘时,除了发现石制品、哺乳动物化石外,还找到了两件稍长的骨骼,就其形态似肋骨,沿腹面将其磨制而使其变平,从磨平的表面粘附着的钙质沉淀物判断,其磨痕的年代为早。”

落实了该标本的属性,接下来谈点我的看法:

这两件磨制品出土于第4地点,其地层层位靠顶部,很可能是山顶洞人之佳作。理由有三:

其一,山顶洞人的装饰品中,例如骨针就是磨制的;

其二,山顶洞人的年代距今约3万年前;再者,第4地点与山顶洞相距不足100米;

其三,这两件磨制品从选料到加工制作,其意识水平已达到了相当高的境界。也就是说,制作者已达到了三个一致:即选料一致,长短粗细一致,磨光面一致。这样的意识能力非山顶洞人莫属,而北京猿人和新洞人是难于实现的。

上述分析表明,第4地点的顶部很可能是山顶洞人的活动地点,同时也为我们进一步寻找山顶洞人的活动半径提供了新的思路。

再踏周口店

标本整理结束后,杨海峰又找我谈话,希望我带领几个青年人把周口店各个地点的地理方位、海拔高程、洞穴类型、堆积岩性、动物化石、文化遗存等等重新编写,汇入史册。

他说,这个工作据我所知,目前只有您最了解,而且全面。

听了海峰的请求,我感到有理,周口店的化石地点很多,20世纪50年代各地点的旧貌大体上还能辨认,后来随着基本建设,特别是开山采石破坏十分严重,不少地点已面目全非。现在是时候提出重整了,想到此,我当即表态,同意。

重整周口店各化石地点对我来说困难亦存,前文说过,开山采石破坏严重,不少地点面目全非,不得不从头做起。

所谓从头做起,也就是把当年(1957—1958)在周口店工作期间,裴先生、贾先生带我走访过的地点的记录找出来,逐一核查,逐一标记。拿周口店第13地点来说,就是依靠贾先生当年给我们讲解的记录、图件等资料核查定位的。再就是第18地点,要不是杨钟健所长当年带我们去18地点留下的照片、记录,恐怕是难于觅到的。

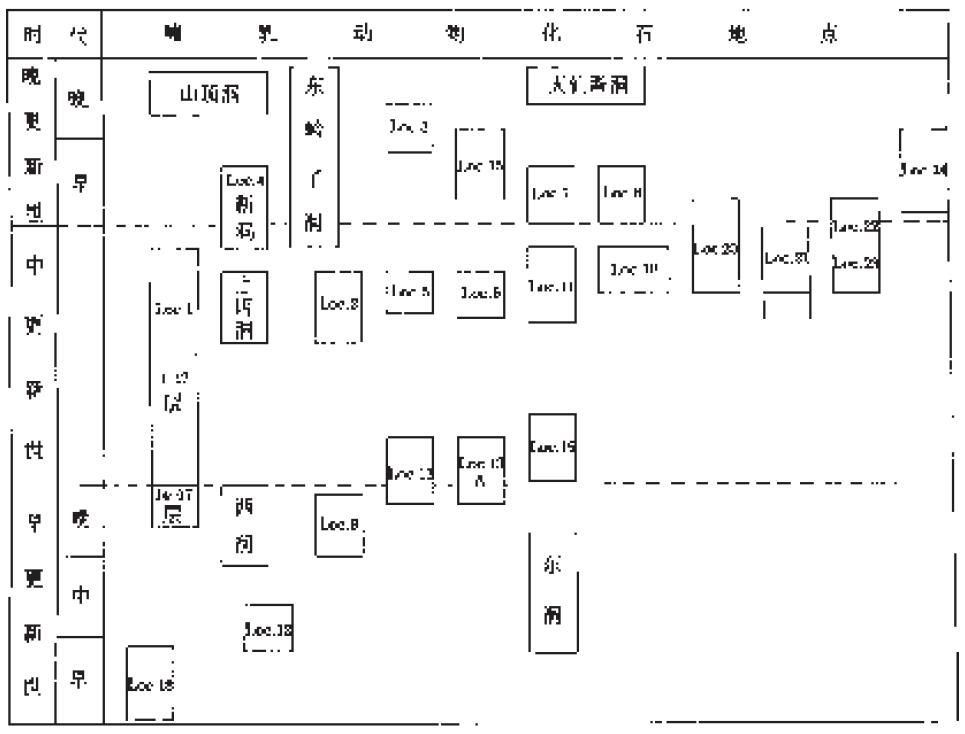

这次的调查工作好在有几位青年人(宋冬勇、葛大鹏、李俨、武灵玉)参加,工作起来得心应手。我们从近至远逐个进行,遇到面目全非的地点,就凭记忆和野外日记将其重新标定位置编入新史册。经过近半年的时光,我们圆满地完成了任务,并将其整理汇集成文,由科学技术文献出版社出版了题为《周口店遗址27个化石地点》一书。书中对各地点之时序归纳如下表所示:

鸽子堂的新发现

初进鸽子堂是1955年,是刘义山带我看北京猿人洞路过时的情景,这次进鸽子堂是周口店博物馆对鸽子堂清理整治的情景,相比而言,前者陈旧不堪,后者整洁安全,带来了新气象,也带来了新发现。说到新发现,我是从周口店宋冬勇那里晓得的。

2005年9月19日接到周口店宋冬勇打来电话,说在清理鸽子堂洞底时发现了一个洞穴,工人下去后挖出了许多哺乳动物化石,希望我前去看看。

20日我到了鸽子堂,见到了新出土的化石,其属种以偶蹄类居多。随后下到洞底见到了堆积剖面,在一个不起眼的角落又见到了铁锹。此时不由得想起了刘义山当年对我讲述的关于鸽子堂的故事。

大意是说,抗日战争期间,为了防止日本人破坏,把不少发掘工具放进了鸽子堂下洞,如果有机会下洞去看看,说不定还有新发现,因为洞里的堆积和与猿人洞的堆积是一致的。

在场人员听了这个故事,都感到老一辈人对周口店的热爱和深厚情谊。

我拿着手电照射了周围的地层,层序清晰可辨,砂质黏土含石灰岩角砾,色调褐黄,局部胶结。打算出洞之时,在西侧剖面的砂质黏土里发现一块骨片,清理干净后,两端呈现出多处疤痕,从其疤痕的机理分析,似人工制品。

赴宝岛看“北京猿人头盖骨”

大概是2006年初秋,接到一个电话,说台湾一商人找到了北京猿人头盖骨,需要我前去台湾鉴定,论证其虚实。

听完电话感到意外,令人不解,北京有那么多古人类学家不找,偏偏找我。第二天又来电话,说的是同样的事。我说,中科院有好几位古人类学家,找他们更好。对方说,我们查了资料,你的经验丰富,就要找你。

考虑再三,感觉去为上策,因为周口店正在为寻找北京猿人头盖骨忙碌着,倘若真的在台湾找到了,这不就完成了一个多世纪尚未完成的事吗!

启程之前,从不同的角度,把周口店北京猿人头盖骨模型翻拍了许多照片,同时,又复印了北京猿人的相关资料。加之从裴、贾先生那里学得的知识,信心就足了。

出发前我对顾玉珉说,你们放心,是真是假,定能说出个道道来,倘若是真,那可是特大特大的爆炸性新闻,反之,也是个新闻,没有找到,仅此而已。

到了台湾,人家十分热情,而且告诉我鉴定之事不忙,陪你看完了宝岛的风土人情之后再说。

行程结束前夕,看到了“北京猿人头盖骨”。标本仅此一件。前看后看,左看右看,从颅顶至颅底,没有看出一点猿人之性状,相反,越看越像南非汤恩小孩的翻版模样。

有鉴于此,我十分遗憾地告诉主人,它不是北京猿人头盖骨,是模仿南方古猿制作的。

主人听后,沉思一会儿说,那好,问题搞清楚了,谢谢黄教授,辛苦了。

对周口店的期待

周口店自北京猿人第1颗牙齿发现至今,快100周年了。此间经历了多起多落,从几间小小的展室,发展成了而今的多功能博物馆,值得庆贺!

作为对周口店有深厚感情的我,对周口店的未来提几点希望:

1、陈列品要不断更新,要做到这一点,就要开展野外调查,寻找北京猿人活动半径内的遗存;

2、开展科学研究,把过去遗留下来的未研究的标本加以研究,如此之举,既增加了学术内涵,又增加了新的展品;

3、对原有的标本,特别带有趣味性的标本,通过三维技术展示出来,或完全以艺术的手法展示出来,如同重庆自然博物馆搞的“世界恐龙艺术展”那样,很受参观者欢迎;

4、撰写科普丛书,但要创新,不可走老路,可以多视角来搞;

5、举办专题展,选择趣味性较强的或科学意义较深的材料,通过现代化的展示手段展示出来,并以此走出周口店,面向全国展;

6、周口店第1颗北京猿人牙齿是1921年初冬发现的,迄今快100周年(1921—2021)了,以此为契机,开个国际会议。这是因为,由于有了北京猿人第1颗牙齿的发现,才带来了头盖骨的发现。