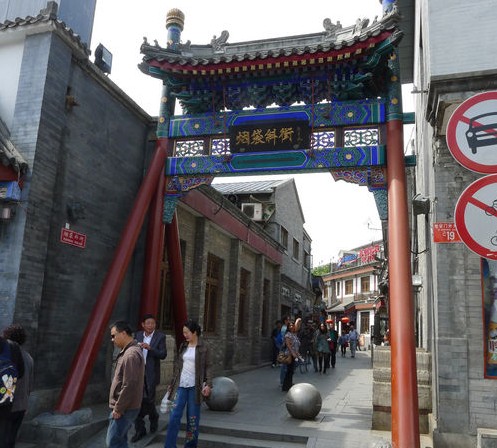

烟袋斜街有着800余年的历史,明代已经是一条商贾云集的商业街了。这条古街东起鼓楼前的地安门外大街、西至小石碑胡同与鸦儿胡同相连处,全长232米。此街明朝初年称“打渔厅斜街”,到清乾隆年间称此街为鼓楼斜街,清末道光、咸丰前后才改称“烟袋斜街”。至于为何会叫“烟袋斜街”这么个怪名字呢?说法不一。

其一,据史书记载,当年老北京住在北城一带的旗人大都有抽旱烟或水烟的嗜好,北京城里的烟叶行业因此而发展起来,当年鼓楼前、地安门外有众多烟铺。那时候抽烟讲究用烟袋,所以这条小斜街上,一家挨着一家开起的烟袋铺,烟袋铺大都是高台阶,门前竖一个木制大烟袋当幌子。最特别的是东口路北“双盛泰”烟袋铺门前竖着的木雕大烟袋,足有一人多高,粗如饭碗一般,金黄色的烟袋锅上还系着条红绸穗,十分醒目。这大烟袋称得上是北京同行业中的头号大烟袋了,慢慢烟袋斜街的俗称叫开了。这里是八旗子弟贵族官宦常来往的地界,据说街口的烟袋店还专门为慈禧太后通过烟袋杆儿。后来官方也将这里鼓楼斜街的名字改作烟袋斜街,作为正式街名,于是这“烟袋斜街”的俗名儿就这么转正了。

不过,另一说烟袋斜街本身就宛如一只烟袋,细长的街道好似烟袋杆儿,东头入口像烟袋嘴儿,西头入口折向南边,通往银锭桥,看上去就像一个烟袋锅儿,而更神奇的是,什刹海上的朦朦云烟,棋盘错落的胡同,还有活色生香的市井人家的炊烟,仿佛都是它喷出来的烟圈。

烟袋斜街清末至上世纪二三十年代,还是北京北城较有名气的文化街,街内不仅经营烟具,还有众多古玩、书画、裱画、文具及风味小吃店铺,曾留下不少文化名人的足迹。现在街上已逐渐恢复了部分烟袋铺子。这条形似烟袋的古老小街既沉淀着深厚的历史,又充满了时尚气息,每天观访的游客络绎不绝,铺面建筑风格朴素并有北京北城特点,特别是霓虹闪烁的夜晚在街上徜徉,仿佛穿越了历史与时空。