- 未标题-9.jpg.jpg

一、门头沟

1.八路军宋邓支队会师地旧址

1937年9月,八路军一二○师三五八旅七一六团团长宋时轮,率该团二营在山西扩编为雁北支队,即宋时轮支队。宋时轮任司令员兼政委,伍晋南任政治部主任。1938年4月,宋时轮支队奉命转移平西,5月初到达宛平斋堂,与邓华支队会师。同年5月中旬,奉军委命令,邓华支队和宋时轮支队合编为八路军晋察冀军区第四纵队(简称“宋邓支队”或“第四纵队”,共5000多人。宋时轮任司令员,邓华任政委,李钟奇任参谋长,伍晋南任政治部主任。苏梅任副主任。任务是积极准备挺进冀东。配合冀东人民起义建立新的抗日根据地。

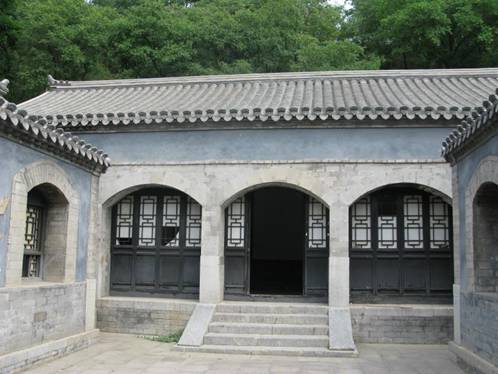

2.八路军冀热察挺进军司令部旧址

位于斋堂镇马栏村。1939年2月,肖克、马辉之等奉中央和军委的命令,率干部和直属机关到达宛平县上、下清水村召开会议宣布成立冀热察挺进军。挺进军在八路军第四纵队基础上与冀东起义部队合编而成,由肖克任司令员,程世才任参谋长。伍晋南任政治部主任,统一指挥平西、平北、冀东地区的抗日武装斗争。挺进军下辖两个支队和一个抗日联军。1942年晋察冀军区精简整编,挺进军番号取消,平西、平北、冀东各成立军分区,肖克任晋察冀军区副司令员。1995年,列为北京市文物保护单位。

二、昌平

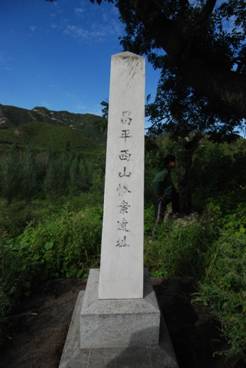

1.西山惨案纪念碑

位于流村镇溜石港村东南。该纪念碑是为纪念全面抗战爆发60周年,铭记1937年日军对昌平西部的一次大屠杀,由北京市委宣传部、北京市文物事业管理局和昌平县人民政府于1997年共同设立。碑正面书“昌平西山惨案遗址”,其余三面为碑文:“一九三七年八月,日本侵略军在进攻昌平南口的战斗中,对沿途村庄实行了杀光、烧光、抢光的‘三光’政策。八月十六日至十八日,日军在鳌鱼村和溜石港村,对无辜村民进行血腥屠杀,未进山躲藏者几乎全部被害。八月十九日,在马刨泉村和老峪沟村烧、杀、抢、掠,无恶不作。八月二十日,又以残忍手段血洗了禾子涧村。仅四天时间,日军在这五个村庄就杀害无辜百姓一百零九人,烧毁房屋五百多间,制造了昌平西山惨案。”

三、平谷

1.将军关抗战时期战道遗址

将军关抗战时期战道遗址位于金海湖镇将军关村东北的半山腰上。将军关抗战时期战道遗址起点为河北省兴隆县陡子峪乡沥水沟村,终点至兴隆水厂,平谷境内长度约五千米。该战道穿越两段长城墙体。据向导讲:该战道为日军修建于1937年左右,主要用于运输军火和物资。

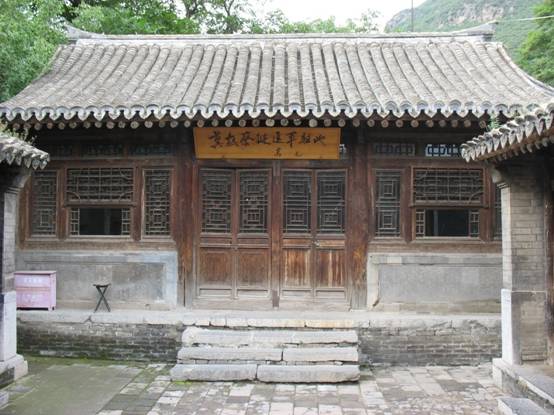

2.鱼子山抗战遗址

鱼子山抗战遗址位于山东庄镇鱼子山村,位于平谷区东北部一个曲折、狭长的峡谷中,抗战时期,鱼子山与盘山南北呼应,成为冀东西部抗日根据地中心区。1940年4月在此设立蓟(县)平(谷)密(云)联合县西北办事处,9月在桃棚建立平谷第一个党支部——鱼子山党支部。后又建立平(谷)密(云)兴(隆)联合县,县委书记李子光,县长李光汉经常在鱼子山开展工作。八路军十三团在这里驻扎、整训,建立兵工厂、卫生所和供给处。同时也成为日军重点扫荡的地区,鱼子山人民为此作出了巨大牺牲。鱼子山抗战遗址已被列为市级文物保护单位,遗址包括兵工厂遗址(北洞、西洞)、崇光门、猴石南沟遗址等四处。

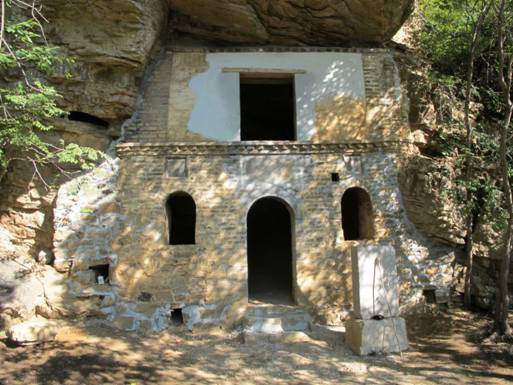

崇光门原为鱼子山寨门。门洞上建一间过道房。抗战期间,平(谷)密(云)兴(隆)联合县委书记李子光等经常在这里开会研究工作,当地群众又称其为“子光楼”。

兵工厂遗址位于京东大峡谷景区内东北的半山腰上,原为寺庙,名为“双峰圣水洞”,为装配车间。洞深20米,洞口高4.4米,洞内最宽处约有6米,窄处为3.2米。洞口朝西。西北还有两个山洞,原为兵工厂铸造车间。洞口朝南。鱼子山根据地军民克服了难以想象的困难,上山伐橡树烧炭,制造炸药。在铸造车间铸好手榴弹和地雷以后,再运到装配车间装填炸药,由民兵运到前线。

鱼子山革命遗址作为日军侵华的历史见证,具有重要的教育意义,是进行革命传统教育的基地。

鱼子山抗战遗址之崇光门

鱼子山兵工厂遗址

鱼子山抗战遗址猴石南沟

3.桃棚村抗战时期旧址

桃棚村抗战时期旧址北京市市辖区平谷区山东庄镇桃棚村,包括抗战时期看守所遗址、抗战时期印刷厂旧址、平谷县政府第一个农村党支部旧址、巨崖洞。

抗日战争时期,桃棚村是著名的抗日根据地,化名“清水村”。1940年是以鱼子山、盘山为中心的抗日根据地创建和发展时期。1940年4月15日建中共蓟(县)平(谷)密(云)联合县政府,在鱼子山建西北办事处和区委,统辖平谷全境及兴隆、密云部分地区。1940年9月,鱼子山在桃棚村建立平谷农村第一个党支部,时有党员5人,第一任党支部书记王世勋。桃棚成为当时平谷和冀东党政机关的中原驻地。1940年11月,撤销蓟(县)平(谷)密(云)联合县,建立平(谷)密(云)兴(隆)联合县,县委书记李子光,县长李光汉。1942年11月,平密兴联合县改为平(谷)三(河)密(云)联合县,县委书记李子光,县长李光汉经常在此开展工作。

抗战时期看守所旧址原为抗战时期八路军看守所,房屋原为石结构,坐北朝南,面阔3间,现仅存基础及东山墙。遗址东西长13.6米,南北长5.5米,后墙基础残高0.6米,东山墙高3.5米。抗战时期印刷厂原为抗战时期八路军看守所印刷厂,正房为石瓦结构,坐北朝南,面阔5间,东西长12.4米,南北长4.9米。东厢房山墙,面阔8.8米,进深4.3米,北山墙高3.4米。院落东西长12.4米,南北长10米。平谷县政府第一个农村党支部旧址前后两进院落,依山势错落而建,总占地面积226.05平方米。后院现存正房和东厢房基础及山墙,石砌结构。正房面阔11.3米,进深3.9米,山墙高2.2米,东厢房面阔4.4米,进深3.15米,山墙残高2.1米。前院现存东厢房基础及山墙。面阔8.5米,进深4.2米,山墙残高3.4米,后墙残高2.0米。巨崖洞为抗战时期共产党宣誓地址。洞口冲东北方向,高1.8米,宽2.7米,洞内宽3.5米,高3米,洞内进深6米。该旧址的发现,为研究平谷区的党史资料提供了详实的依据。

平谷县政府第一个农村党支部遗址

抗战时期平谷共产党员宣誓的巨崖洞

四、怀柔

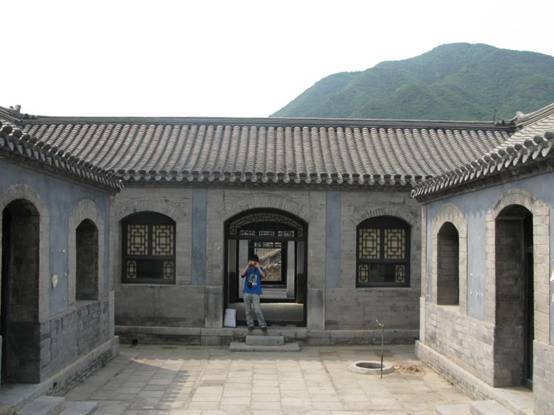

1.庙上村怀柔第一党支部

有“怀柔西柏坡”之称的怀柔第一党支部位于长城脚下的九渡河镇庙上村,中国共产党怀柔地区第一个党支部就是于1940年10月在这里诞生的。庙上村抗日战争时期原属昌延联合县,时任昌延联合县二区区委书记高万章来到庙上村开展工作,并在这里建立了怀柔第一个党支部,故有“怀柔第一党支部”之称。

怀柔第一党支部纪念馆始建于2005年,2006年7月7日落成并举行了揭幕仪式,先后被命名为北京市爱国主义教育基地、北京市廉政教育基地,2012年进行了扩建改造。目前,该纪念馆建筑面积5300平方米,由展厅、广场、多媒体播放室和情景再现四部分组成,由南向北为“三阶式”错落。通过照片、展板和教育片等形式,再现了1940年10月以来,怀柔第一党支部成立和发展的革命历程。

五、密云

1.古北口长城抗战遗址

密云古北口是重要的边塞关口,自古为兵家必争之地,镇域内长城成为中华民族交融发展史的重要载体,留下了大量史料、典故。镇域内明长城多为民族英雄戚继光担任蓟镇总兵时所督修,墙体、敌楼建造多有创新。大量印有文字的长城砖的发现,为研究长城建造史和边境军事史提供实物佐证,具有极高文物价值。长城抗战在近代中华民族反侵略的斗争史上留下了光辉的篇章,古北口镇域内长城沿线留下了长城抗战珍贵的历史资料和文物遗迹。2015年,古北口战役阵亡将士公墓被国务院公布为国家级抗战纪念设施。

北关城楼

古北口保卫战纪念碑

古北口七勇士纪念碑后山上战斗遗址

潮河关惨案纪念碑

2.白乙化烈士牺牲地

白乙化烈士牺牲前任八路军晋察冀军区步兵第十团团长,1940年奉命挺进平北开辟丰滦密敌后抗日根据地。1941年2月4日在马营战斗中壮烈牺牲,年仅30岁。白乙化牺牲后,遗体安葬在降蓬山东坡一棵栗子树下。解放后白乙化遗骨迁至石家庄烈士陵园安葬。1944年,丰滦密联合县政府在白乙化墓地立碑一通,碑身高1.40米,宽0.50米,厚0.145米,内容看拓片。目前,该碑保存完好,存于县博物馆。白乙化牺牲地与墓地在东西长400米的范围内。目前,烈士牺牲地和墓坑痕迹明显,保存完好。该牺牲地于1983年被公布为县级文物保护单位。

中国大学期间的白乙化

白乙化烈士雕像

战友悼念白乙化

六、延庆

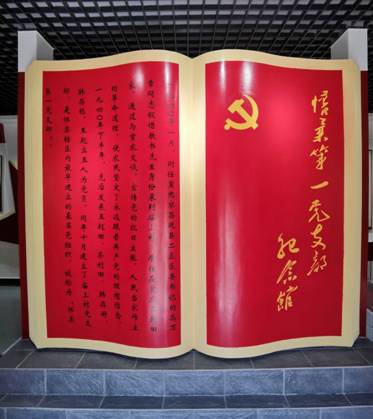

1.延庆地区最早建立的党组织——康庄铁路党支部

中国共产党成立后,中国革命开始进入新的历史时期,延庆成为中共播撒革命火种、开展工人运动较早的地区之一。中共一大之后,1922年5月,李大钊通过与直系上层人物联系,派何孟雄到京绥铁路线开展党的工作。何孟雄以交通部密查员身份为掩护,在康庄铁路工人中发展了周振声、刘树深加入中国共产党。1924年底,中共北方区委成立,派人到京张铁路领导工人运动,在工人中发展黄振武、沈德存入党,并建立了党小组,周振声为小组长。1926至1935年期间,康庄铁路党组织和工人积极分子一直秘密宣传党的政策,宣传共产主义,推动了京绥、京张铁路工人运动的高潮。康庄铁路党支部是延庆地区最早建立的党组织,在延庆地区播撒下红色火种。历经90多年的风雨,当年党支部旧址依存,成为延庆地区红色历史的见证。

2. 平北红色第一村——沙塘沟

大庄科乡沙塘沟村位于大庄科乡西北部,是平北地区第一个农村党支部诞生地。1938年,刘国梁(时任中共昌(平)滦(平)密(云)联合县工委书记)等率领八路军部队来到沙塘沟开辟抗战根据地。沙塘沟村地处偏僻山区,成为中国共产党和八路军部队进行游击斗争的“安营地”。同时沙塘沟村民也积极响应号召,发展了延庆区最早的农村共产党员,成立了第一个农村党支部,村内的民兵武装力量参加了八路军队伍,使革命的薪火迅速在这片土地上形成燎原之势。在中国共产党的正确领导下,沙塘沟村民在平北地区的抗战斗争中书写了可歌可泣的英雄诗篇。

消息树遗址

战斗遗址

平北红色第一村纪念馆

3.平北抗日战争烈士纪念碑

平北抗日战争烈士纪念碑位于旧县镇古城村平北抗日烈士纪念园内,由原平北地区的人民和曾经在此战斗过的老同志捐资51万元,于1989年10月落成,1995年被公布为县级文物保护单位。纪念碑主体净高14.2米,宽6.3米,内侧厚2.1米,外侧厚1.6米,正面为聂荣臻元帅题写的“平北抗日战争烈士纪念碑”碑名,背面为彭真委员长题写的“平北抗日烈士永垂不朽”。正面基石有“1937--1945”字样的全面抗战时间标识,背面为苗培时先生撰文、著名书法家刘炳森先生书丹的620字的碑文。碑身以步枪、刺刀造型附在天然花岗石碑面上,寓意平北军民和抗战烈士们曾以刺刀和热血保卫平北;断了尖的刺刀和深埋入地下的枪柄象征着战斗的激烈和战争的残酷,也表现了抗日军民血战到底的民族精神。自2008年起,平北抗日烈士纪念园免费向社会开放,年均接待量20余万人,通过对平北地区军民反抗日军侵略历史的展现,传承抗战精神,弘扬红色文化,开展爱国主义教育。