- 未标题-1.jpg.jpg

(一)文物科技保护基础研究取得重要成果

为夯实北京地区文物事业发展的理论基础,开展了大量基础理论研究,为文物科技保护提供了理论和方法支撑。特别是围绕陶瓷器、金属器、玉石器、玻璃器、漆木器、纺织品、书画、壁画等进行了文物本体材料及制作工艺、文物劣化机理、文物保护材料作用机制等方面的文物科技保护工作,取得了重要成果,为关键技术创新奠定了一定的基础。

(二)科技考古研究取得重要成果

北京地区不仅注重考古发掘工作,更加注重科学研究和对发掘现场文物保护工作,采取积极有效的措施,把田野考古,文物保护与科学研究三者紧密结合起来,使北京的考古工作出现了一个新局面。考古发掘现场的陶瓷、冶金、环境、农业、玉石、玻璃等研究取得一系列科技考古成果。开展了发掘现场考古测绘信息系统、文物应急保护技术、科技方法在考古勘探中的应用、考古掘现场文物保护技术等文物科技保护工作。

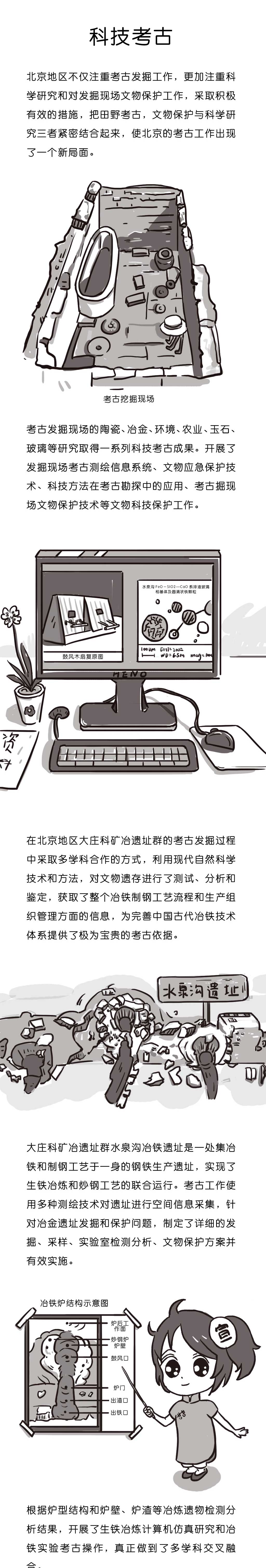

在北京地区大庄科矿冶遗址群的考古发掘过程中采取多学科合作的方式,利用现代自然科学技术和方法,对文物遗存进行了测试、分析和鉴定,获取了整个冶铁制钢工艺流程和生产组织管理方面的信息,为完善中国古代冶铁技术体系提供了极为宝贵的考古依据。大庄科矿冶遗址群水泉沟冶铁遗址是一处集冶铁和制钢工艺于一身的钢铁生产遗址,实现了生铁冶炼和炒钢工艺的联合运行。考古工作使用多种测绘技术对遗址进行空间信息采集,针对冶金遗址发掘和保护问题,制定了详细的发掘、采样、实验室检测分析、文物保护方案并有效实施。根据炉型结构和炉壁、炉渣等冶炼遗物检测分析结果,开展了生铁冶炼计算机仿真研究和冶铁实验考古操作,真正做到了多学科交叉融合。

(三)古代建筑保护取得重要成果

天坛祈年殿、神乐署、明十三陵长陵祾恩殿、银山塔林佛觉大禅师塔等古建筑、明十三陵石刻文物、神道石像生、颐和园耶律楚材墓等进行三维激光扫描,通过高速激光扫描测量的方法,大面积、高分辨率地快速获取被测对象表面的三维坐标数据,从而快速、大量的采集空间点位信息,并建立三维影像模型。古建筑木结构安全状况无损检测技术、古建筑石质结构安全状况无损检测技术、砖石文物保护技术等取得一系列成果。故宫宝蕴楼修缮引入现代科技手段,在施工现场展开全面的工程资料收集并注重历史信息的提取与记录,采用先进的数字化记录手段,对重要的材料工艺进行了取样和实验室分析,为后期的修缮和研究提供了扎实的科学数据。首创了修缮工程与考古探查协作配合的新模式,取得了一系列研究成果。

首都博物馆不仅设置有传统的纺织品、书画、陶瓷以及青铜器杂项修复室,还有文物科技保护分析实验室,该实验室为北京市重点实验室,配备了文博行业最先进的仪器三十余台。科技犹如给人类赋予了“千里眼”,扩展了人眼的深度和广度,可以窥探文物的微观世界。科技的融入,助力了文物科技保护,书画生物淀粉酶揭展剂、新型铝盐施胶沉淀剂、X射线荧光等新技术的研发及使用使得文物保护工作更加精准、科学、高效。