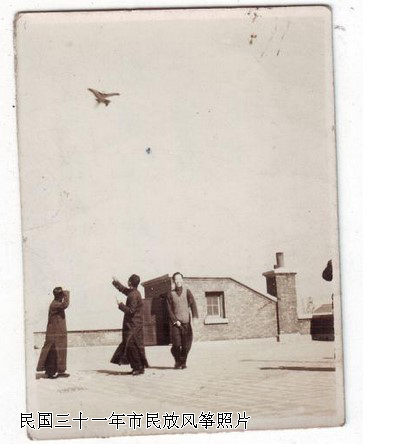

- 1

春节期间放风筝,是一项适应节令的春光景物。如今,这项活动只在儿童们中流行,成人则已经对此淡漠。当太平岁月,内务府和梨园中人士,自己制作,自己放飞,风筝之间,争奇斗胜,已经一去不复返了。今年所见到的风筝,因为省料而多小巧,已经和以往“翅膀大如车轮”的情况迥乎不同了。

清代北京以制作风筝出名者,首先是“风筝陈”,每年春季,他就租赁厂中的云林堂书铺售卖。灯市口有“风筝于”,西城有“风筝徐”,他们都是这个行业的佼佼者。事实上,光绪以前,北京并没有这种专门经营风筝的行当。风筝主要出自砖瓦匠之手。这些工匠冬季工闲,于是聚集起来一起做风筝为副业。清代放风筝始于冬至,那时风大,风筝在空中乱飘,是冬季最佳的户外活动。

风筝的种类不下数百种,巧于制作的人,善于花样翻新。笔者忆起儿时邻居有个姓关的旗人。曾经扎糊一个“大水桶”,长一丈许,外边漆上彩画。当此物升空之际,真是奇观!还有所谓“送饭的”,是风筝的附属物。用小竹弓,两头束小滑车,挂铁棍一段,中间有两个翅膀,像个蝴蝶,名曰“风车”。如果穿在风筝线上,在靠近风筝处放一小球,在距离风筝几丈下再束一小球,风车两翅张开,借风力上行,碰到球后,“蝴蝶”翅膀关合,因铁棍重力下压,翅又张开,随风而上,如此上下张合,所以叫“送饭的”。这种风筝已不多见,不是大风筝就很难负重,但是这个名字还是值得思考的。

早年,梨园界人士自制自放,蔚为风气。戏剧家齐如山曾经说过:“武生俞振庭用数丈之布札鲇鱼尾;王凤卿家有长二丈四的大蜻蜓、王瑶卿、梅兰芳也能自制”。瑶卿用绢糊各种钟鼎图式,梅兰芳曾自制一篆字“槑”。当时放风筝的地点多在梁家园和湖广会馆。放飞时,市民争相前往,目的不是为看风筝,而是放风筝的名角。