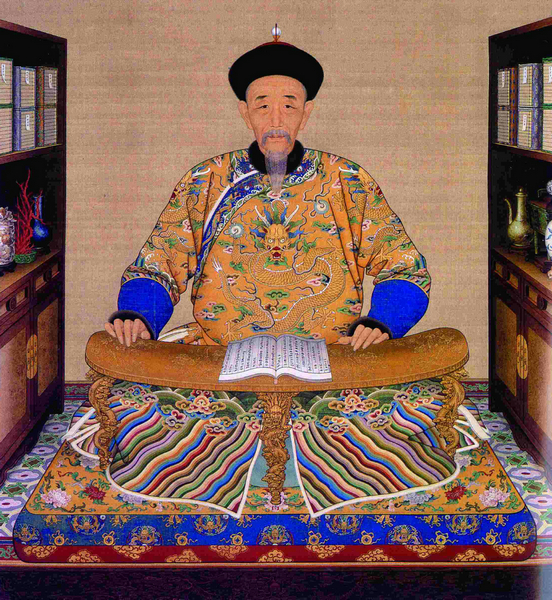

康熙皇帝画像

自从康熙二十六年二月二十二日(1687年4月3日),康熙帝玄烨第一次驻跸畅春园后,他就非常喜爱这座风光秀丽的御园。当年就来园居住44天。据相关学者统计,从此,玄烨年年来畅春园居住,最少的一年是康熙三十五年(1696),也有29天;最多的是康熙四十七年,多达202天。他大多是在正月上旬办理完重大礼仪宴会后,即前来郊园,其中正月初二即到畅春园居住的年份就有8次。通常都要住到十一月乃至十二月下旬,才离园返回皇宫,其中腊月二十五日至二十八日才迟迟离园的年份有8次之多。当然,其中有相当多的时间,是去南巡江浙、东谒祖陵、西游五台和北狩围场等,并非全是住在淀园。玄烨的生日是三月十八日,他共有24次是在畅春园度过万寿节的。直到病逝于畅春园清溪书屋,36年间他居住畅春园累计为257次,共3870多天。

玄烨在畅春园生活的主要内容,是避喧听政、颐养慈宁和避暑赏景。除此之外,还有年节同庆、宴赏赐食,树范天下、奉亲教子等。

避喧听政

日常政务有选官、引见、阅批折本、召见臣工、议事下旨。康熙帝在驻跸畅春园期间,几乎每天都要在澹宁居听政理事,处理各类政务。例如,康熙帝在康熙二十六年第一次驻跸畅春园,在九天内三次“上御畅春园内门”即在九经三事殿内外上朝理政。再如:康熙三十年至三十六年前后,亲征准噶尔的好多政事都是在畅春园议定的。又如:在康熙五十四年(1715)十二月初一日至十三日,在御园居住十三天,有六天在澹宁居上朝,处理了几十件需要决定的事项。初一那天连续解决了九项迫切问题。最后一件是关于曹寅和李煦亏欠银两问题。

还有接见外国使节。例如:康熙四十四年(1705)十一月十六日,康熙帝在畅春园接见罗马教廷特使多罗,免跪、赐座。并命人携朝廷礼物,往罗马答聘。次年中元节,康熙召罗马特使多罗入园赐食,观看灯火。五个月后还请多罗游畅春园。再如:康熙五十九年(1720),西洋国(葡萄牙)使臣裴拉理来朝,玄烨在九经三事殿接见、赐茶。又如:康熙五十九年十二月一个月内,康熙在畅春园清溪书屋8次接见罗马教廷特使嘉禄,收教宗送来的礼物,赠送教宗及葡萄牙国王礼物。其间,还赏赐嘉禄貂褂、鼻烟壶、貂冠、青袍、珐琅碗等物并赐宴。

还有阅视武举。自康熙四十五年(1706)起,康熙帝每逢大举之年,便于十月或十一月在畅春园内西厂阅视武举人骑射、技勇。有时亦在园内举行传胪典礼,颁布武状元等进士甲第。如康熙五十四年(1715)十一月十三日至十六日,康熙帝为阅试武举,来到畅春园西厂。领侍卫内大臣、读卷官、大学士松柱等,按位排列恭立,皇帝升坐。兵部侍郎觉和等进前,奏武举徐缓等170人分为11班,考试其骑射。皇帝命诸大臣落座。于是阅徐绶等,依次骑射,记其优者。阅试完毕后,皇上令诸皇子骑射。第二天,继续阅试,试以步射、挽硬功、舞刀、掇石。第三天,继续在西厂试射。从武举中选出15名最优者复射,分为等次。大臣们将入选15人内最前3人为一甲,另12人为二甲,其余俱为三甲,并将15人的卷子呈览。

学习科学

明清之际,是中西文化交流的第一次高潮,也称第一次西学东渐。此时期康熙帝接触到一些熟知西方科技知识的传教士,他开始对西方科技发生浓厚的兴趣。法国耶稣会士白晋在书中回忆道:“康熙带着极大的兴趣学习西方科学,每天都要花几个小时同我们在一起,白天和晚上还要用更多的时间自学。”此时的康熙帝已经朦胧地意识到自然科学的重要,他为培养专门从事天文观测、自然科学领域的人才以及编纂大型科技著作,在畅春园设立蒙养斋算学馆。这被法国传教士称为“皇家科学院”。

康熙帝学习十分用功,知识面相当广博,对人文地理、律历、算术、诸子百家、医学、自然科学、佛教、经论道书,无不涉猎,可以说是一个全才。康熙的知识来源有三块:一是满族文化。作为满族的皇帝,学习本民族的文化是基本的素养,康熙跟着满族的师傅说满语、学满文,练习骑射。二是汉族文化。作为入主中原的少数民族统治者,要获得汉人的认可,康熙又师从汉族师傅熟读儒家经典,阅读大量史书,通晓儒家的“帝王之学”,接受儒家文化的熏陶。三是西方科技。欧洲的天主教耶稣会士入华传教,带来了西方先进的科学技术和知识。康熙帝虚心向学,多次召张诚、白晋等人至畅春园讲授西方的科学:数学,天文学,工程学,测绘学、医学甚至人体解剖学。如康熙二十八年(1689)三月初八日,康熙帝召法国传教士张诚至畅春园清溪书屋教授几何学等。寻张诚复多次入园讲授。

蒙养斋算学馆的成立时间为康熙五十二年(1713)六月初二日。《清圣祖实录》明确记载,六月丁丑“谕和硕诚亲王胤祉……即于行宫内,立馆修辑”。但是蒙养斋的研究范围不局限于数学,还有历法和音乐。康熙五十二年九月,康熙帝再次颁旨:“谕和硕诚亲王胤祉等,修辑律吕算法诸书,著于蒙养斋立馆,并考定坛庙宫殿乐器。”康熙五十八年(1719)十月,命蒙养斋举人王阑生修《正音韵图》。

蒙养斋算学馆翻译了《几何原本》《比例规解》《测量高远仪器用法》《八线表根》《勾股相求之法》《借根方算法节要》《西镜录》等十几部满汉数学书籍,还完成了《律历渊源》等著作,也培养了梅珏成、明安图、何国宗等一批科学家和学者。还对全国的历书、地理测绘起到了促进作用。

早在康熙五十一年(1712)十月初一日,康熙帝就“谕皇三子和硕诚亲王胤祉等:北极高度、黄赤距度于历法最为紧要,著于澹宁居后每日测量”。并马上得到几个皇子回奏。同年十一月,应诚亲王胤祉奏请,向广东、云南、四川、陕西、河南、江南、浙江七省派专人测绘。

遗憾的是,康熙帝出于统治的需要,只在宫廷等小范围内招收蒙养斋算学馆的学员,没有在民间普及,西方先进的科技未能在整个国家范围中起到应发挥的作用。随着康熙朝的结束,这种中西交流的学习也随之终止,中国错失了一次科技鼎新的历史机遇。

编修图书

康熙不仅爱看书,也爱编书。可以说编纂颁行图书是康熙文治一大特色,康熙尤其重视中国传统文化。他在京西园林居住时主持或者组织编修了很多丛书,为中华民族的传统文化建设做出了重大贡献。

编修圣训。康熙二十一年(1682)八月初十日,康熙驻跸玉泉山时,批准了福建道御史戴王缙纂修太祖高皇帝、太宗文皇帝、世祖章皇帝圣训的奏请,并认为:“太祖、太宗、世祖圣训,垂法万世,关系重大,理应纂修。”康熙二十五年、二十六年,《太祖高皇帝圣训》四卷、《太宗文皇帝圣训》六卷、《世祖章皇帝圣训》六卷陆续告成。

渊鉴斋是畅春园内康熙帝倡导和指导编纂浩瀚典籍的地方。在这里,康熙帝令徐乾学编注《御选古文渊鉴》,又组织张英、王士等人纂修大型类书《渊鉴类函》。

《御选古文渊鉴》是一部古文选集。其中收录自春秋至宋代近800名作者的1300多篇文章。每篇文章书眉之上刊刻诸臣附论。而每篇文章之首都有玄烨的御批,篇篇有皇上对文章的介绍和评论。书前有玄烨亲撰序言。

《渊鉴类函》是一部侧重于检查文章词藻的类书。张英、王士等人在明代成书《唐类函》的基础上,进一步将收书范围扩大,使此书在时间上贯通古今,内容更为丰富完善。全书445卷,康熙四十九年(1710)由玄烨亲为制序刊行。

佩文斋是康熙帝收藏古今典籍名画书法的殿堂,是他读书、鉴赏书画和学书练字的书画室,也是他编纂书画典籍和画谱的工作间。康熙帝以佩文斋为基地,进行大规模的持续不断的诗文书画的编纂工作。其中以“佩文斋”冠名的书籍就有《佩文斋咏物诗选》《佩文斋广群芳谱》《佩文斋书画谱》《佩文韵府》。

蒙养育人

康熙曾说过:“朕子宫中谕教皇太子,谆谆以典学时敏,勤加提命,日习经书,朕务令背诵,复亲为讲解,夙兴宵寐,未尝问辍。”(《圣祖御制文二集》)王士稹《居易续录》也有记载:“上在宫中亲为东宫讲授四书五经,每日御门之前,必令将前一日所授书背诵、复讲一过,务精熟贯通乃已。”直到康熙二十六年(1687)六月,玄烨才为皇子们选择了三位师傅:尚书达哈塔、汤斌和少詹事耿介,并征得大学士明珠、王熙等人的赞同和支持。玄烨选师的条件非常严格,既要学问高深又要品德高尚。他还先后挑选张英、熊赐履、李光地、徐元梦、顾八代、法海等人为皇子师傅,都是满汉宿儒。

康熙二十六年六月初七日,玄烨在畅春园召见达哈塔、汤斌、耿介三位师傅,皇太子及皇子四人待命,内大臣、侍卫、起居注官分列左右。皇帝降旨:“自古帝王,莫不以预教储贰为国家根本,朕恐皇太子不深通学问,即未能明达治体,是以孳孳在念,面命耳提,自幼时勤加教督,训以礼节,不使一日暇逸……皇太子从来惟知读书,嬉戏之事一切不晓。……尔等皆有声望于外,兹特命尔等训导东宫。”关于学习的科目,他说:“朕谨识祖宗家训,文武要务并行,讲肄骑射不敢少废,故令皇太子、皇子等既课以诗书,兼令娴习骑射。”汤斌三人虽一再推辞说自己不能担此重任,还是没能改变皇帝的决定。

从初九日开始,皇太子和皇子们便开始在三位师傅的引导下,在无逸斋进行紧张繁重的学习。起居注官德格勒、彭孙遹记下了皇子们在无逸斋的学习情况:一大早,皇太子和皇子们在无逸斋读书,朗读《札记》数节、经义一篇。汤斌捧书听皇太子背诵,不遗一字。又朗读新书。皇太子写楷书一纸,约数百字。辰时,皇帝驾至,升座。问起居注官:皇子读书何如?对以“皇子睿质岐嶷,学问渊通”。玄烨便发议论:“不能读书,饰以为能读,不能讲书,饰以为能讲,若此者非人类矣。”皇帝回宫后,皇太子又写楷书一纸。午餐后,皇太子写满文一纸,即温习《礼记》和经义,各朗读一百二十遍。此时,皇帝又来到无逸斋,皇太子允礽、皇长子允裎、皇三子允祉、皇四子胤禛、皇五子允祺、皇七子允祐、皇八子允?站立待命。皇帝从案上取出经书十余本,递给汤斌,说:“汝可信手拈出,令诸皇子诵读。”汤斌随揭经书,允祉、胤禛、允祐、允襈以次进前,各读数篇,声音朗朗。又命允禔讲解《格物致知》和《论语》的章节,皆逐字疏解,又能融贯大义。皇帝又命允祺读一篇满文,段落清楚,句句明亮。皇帝说:“朕幼年读书必以一百二十遍为率,盖不如此则义理不能淹贯,故教太子及诸皇子读书皆是如此。”他还说,他经常改抹皇太子的习字,加点者少,未尝加圈。皇帝让师傅和近臣写字,汤斌和耿介的字很平常。皇帝遂亲洒宸翰,书宋儒程颢七言诗一绫幅及“存诚”两大字一纸。绫字秀丽,大字苍劲,皆有法度,诸臣莫不欣忭赞扬,之后,皇帝又带领诸子练习射箭,亲自拉弓搭箭,连发皆中;还命近臣和侍卫习射。此时天已薄暮,皇太子和皇子们的全天学习方告结束。皇帝也回清溪书屋去了。经过这样不断的学习,皇太子和诸皇子都具有较高的文化水平和满汉语言文字水平,不仅熟悉中国古代典籍,即使书画和骑射也达到很高的水准。后来,皇太子迁到西花园居住和读书,诸皇子也迁往西花园南部的荷池四所去了。

种稻求雨

有清一代,统治者非常重视农业生产,认为这是国家稳定的根本。康熙一朝在畅春园试种御稻并大力推广。统治者也分外关注直接影响农业产量的降雨情况,在海淀一带进行求雨活动。

海淀作为京西泉水丰沛之地,种植水稻的传统由来已久。康熙初年清华园的园主显亲王丹臻曾将园子内的荷池改成稻田,年牟利可达上百两白银。康熙最早到西郊的活动就是观看京西水稻的长势。畅春园建设时,康熙帝更是在畅春园的西墙内单独辟出一块水稻田自己试验和培育优秀稻种。从无逸斋土山向北,直到位于园西北的大西门,约有上百亩田地,是康熙栽种御稻的“试验田”。据《康熙几暇格物编》记载,稻种则是由康熙亲自选种培育的早稻,命名“御稻米”。因其稻芒呈淡紫色,米谷微红而粒长,气香而味腴,能一年两熟,又被称为“胭脂米”。这也是后来海淀区“京西稻”的鼻祖。

康熙五十三年(1714),玉泉山下的御稻发展到六百亩,再加上六郎庄、万泉庄、黑龙潭、高梁桥以及石景山、南苑等地,共有近万亩。御稻的种植范围不仅进一步扩大,而且面积也增加了数倍,并成为宫廷御用稻米的主要来源。为保证御用稻的生产,同年,内务府奉宸苑在青龙桥设立“稻田厂”,专门管理皇家稻田。

稻田厂有廨宇六十四楹,既是官署,又有仓库和碾房。同时设官场两处,一在功德寺,一在六郎庄。《永宪录》谓:康熙时,“其供御膳,曰御稻米,出京师西山”,昌平州物产,“稻处处有之,惟玉泉山抱榆泉更佳,膳米于是需焉”。《大清会典》也记载:“上方玉粒取诸玉泉山稻田。”

康熙统治的后期,社会稳定,人口开始急剧增长。康熙对这种人口膨胀深感忧虑:“本朝自统一区宇以来,于今六十七八年矣,百姓俱享太平,生育日以繁庶,户口虽增而土田并无所增,分一人之产供数家之用,其谋生焉能给足。”人口的过快增长、掠夺性开发给京畿周边环境带来巨大的压力。生态环境变得异常脆弱,水旱灾害的爆发开始频繁。所以康熙统治的中后期皇帝对晴雨更加关心,各种见诸史料的文字渐多。如:康熙四十五年(1706)六月廿五日,康熙帝北巡之时,皇三子胤祉等请皇帝安,并专门奏京城一带阴雨情况:“目下京城一带、畅春园、西尔哈营等地,近来雨甚足。谕:此处雨亦足了。”关切之情跃然纸上。

历代统治者所重视的龙神祈雨、祈晴信仰在康熙朝也得到保持,祈雨活动作为抵御灾害所采取的最普遍措施得到康熙帝的重视,被列入国家祀典。建畅春园时,康熙就在园内建有龙王庙,作为专门的祈雨之地。遇到天旱,康熙常亲自或派亲王、郡王、贝勒、贝子以及大臣等至龙王庙祈雨。每次祈雨仪式十分隆重,并有既定的程序。如:康熙四十九年(1710)五月十三日,皇三子胤祉等奉旨:在畅春园龙王庙,照皇十二子祈雨例祈雨。

京西稻的历史源远流长,据史料记载:地肥水美的海淀,三国曹魏时期开始建渠种稻,至今已有1700多年历史。据《三国志》中记载,魏齐王曹芳嘉平二年,刘靖在漯河(今永定河)上拦水修坝,建造车厢渠,“灌溉蓟(城)南北,三更种稻,边民利之。”直至元代水利学家郭守敬开通通惠河后,充足的水源很好地保障了水稻的生长,两岸农民才开始大面积种植水稻。

康熙是使京西稻真正变为“御稻”的皇帝。康熙帝巧妙地将精耕细作表现出的“田园风光”融入园林景观中,不仅可以为生活提供物资,还可以创造出田园生活意境,使园居者体验亲耕务农的归隐情趣。康熙皇帝十分重视农业,在他的支持下,京西稻的种植得到了进一步的发展。他还亲自实验,对比南北水稻并且培育了优良品种作为皇家御稻,大力推广种植。甚至设置稻田厂,专门管理这些皇家御稻。

康熙曾在北京城内中南海里的“丰泽园之侧,治田数畦”,亲自实验水稻,又派人在玉泉山下种一小块试验田,取得了成功,后来称它为“京西稻”。他的诗《早御稻》中写道:“紫芒半顷绿阴阴,最爱先时御稻深。若使炎方多广布,可能两次见秧针。”(陆钦《龙之吟——中国历代帝王诗词》)这里表达了他观看稻田后产生的由衷的喜悦,并渴望水稻面积不断扩大,一年争取收获两次。

事情的原委是这样的:有一年六月的一天,康熙在巡视丰泽园稻田时,偶然发现一株“高出众稻之上”的稻子,而且颗粒已经成熟。本来这里种的是玉田稻种,要到阴历九月才能成熟,而眼前的这颗稻子提前两个月,这是出乎康熙的意料的。他把它作为种子到第二年试种,果然于六月早熟。这种早熟的新稻米,色泽微红粒长,吃起来气香味美。(见《康熙玑瑕格物篇》)因为它是康熙亲自发现和培育的,故称御稻。后来人们称它为京稻。

康熙的《畅春园观稻时七月十一日也》诗中也写道:“七月紫芒五里香,近园遗种祝祯祥。炎方塞北皆称瑞,稼穑天工乐岁穰。”农历七月相当阳历八月,看到稻田的紫芒就联想到一片五谷的芳香,足见他对水稻格外的重视。不论是南方的炎热之地还是塞北较寒之地的人们,都称赞这种谷类作物的移植是一种好兆头。特别是塞北称瑞,把稻子种到北方塞外,这是一种宏愿,经过努力变成了现实。

据有关文献记载,康熙四十二年,清政府兴建承德避暑山庄,御稻种首先被移植到此地,地处长城之北,白露之后一般稻子不能成熟,但御稻种是白露前成熟,因而试验成功。于是开辟了长城以北种水稻的新纪录。康熙曾说过:“山庄稻田所收,每岁避暑用之尚有盈余。”

康熙对水稻的种植可以说是一往深情。于是,他对水稻的育种、拔秧、插秧、收刈、拾穗等全过程都有具体的描写,都抱有执著的追求和深切的渴望。他的组诗《题农耕图》中就有详细的描写:

初秧:“一年农事在春深,无限田家望岁心。最爱清和天气好,绿畴千顷露秧针。”拔秧:“青葱刺水满平川,移植西畴更勃然。节序惊心芒种迫,分秧须及夏初天。”插秧:“千畦水泽正弥弥,竞插新秧恐后时。亚旅同心欣力作,月明归去莫嫌迟。”收刈:“满目黄云晓露晞,腰镰获稻喜晴晖。儿童处处收遗穗,村舍家家荷担归。”持穗:“南亩秋来庆阜成,瞿瞿未释老农情。霜天晓起呼邻里,遍听村村打稻声。”

这里展示了农民种水稻的系列场景,语言明快。初秧,描写农民为了抓紧农时而辛勤忙碌,“绿畴千顷”,场面浩大,颇有气势。拔秧,描写水稻移植的繁忙场面,水田里遍地浓绿,呈现出勃勃生机的景象。插秧,叙述了在广袤的农田里“亚旅”(小官吏,村官)与农民一起劳作的情景,月亮升起来了才回归家园,毫无怨言。这种披星戴月的辛劳,目的是争取个好收成。收刈,描绘携镰收割、老幼各尽其能,儿童灵巧拣拾稻穗、农夫力壮担稻而归,烘托一派丰收后喜气洋洋的气氛。持穗,勾勒了乡间打稻的场面,突出写听觉的感受,丰收的喜悦之情在村庄里到处激荡。康熙有种植水稻的亲身体验,他的这些诗句还算不上是非凡的佳作,但它贴近生活,有泥土气味,比某些文人在书斋里凭想象来撰写诗文更富有生活气息,耐人玩味。

总之,康熙与京稻的关系相当密切,这一点,在中国古代数百位皇帝里,无出其右。他的功劳是把水稻的移植推广到长城以北,又倡导在南方推广双季稻。康熙的子孙,也就是雍正、乾隆对农业生产也很重视。每逢春耕开始,雍正、乾隆都先后在“丰泽园”小片试验田里举行“藉田”仪式,亲自扶犁示范,以示重农。雍正的《耕》诗中这样写道:“原隰春光转,茆茨暖气舒。青鸠呼雨急,黄犊驾犁初。畎亩人无逸,耕耘事敢疏。关心课东作,扶策历村墟。”这首诗对春耕大忙季节农民的辛勤劳作,寄托着由衷的渴望。乾隆则有《丰泽园》一诗:“左艺蔬畦后弄田,园名丰泽缅尧年。”这里描写了丰泽园稻田、菜园的布局,表达了自己的重农理念,还颇有孙继祖业的意思。

千叟宴

在中国古代很早就形成尊老爱幼的优良伦理道德观念,年龄越长者越受社会推崇。因而常常引起历代封建帝王的重视,在《礼记?王制》中就有帝王对年老者“赐杖”的尊老礼制。南朝梁著名文学家、历任御史中丞、义兴太守的任昉(460-508)就曾留下:“劳君尚齿意,矜此杖乡辰“的名句(见《答到建安饷杖》)。到清代康熙、乾隆年间,国力强盛,史称”康乾盛世”。尊老、敬老、爱老活动,深受康熙、乾隆两帝的特别重视与关注,因而在历史上先后出现了四次规模宏大、场面壮观的“千叟宴”。分别再康熙五十二年、康熙六十一年、乾隆五十年和嘉庆元年,其中康熙年间的两次千叟宴都是在畅春园举办的。

康熙五十二年(公元1713年)三月,清圣祖康熙皇帝60岁生日,(又称万寿节)他认为:“自秦汉以降,称帝者一百九十有三,享祚绵长,无如朕之久者”。所以,决定举办隆重、排场的万寿庆典。(见《康熙实录》卷254)在北京,为庆祝活动搭置的彩棚,从西直门一直延伸到畅春园,长达20里。礼部特别作出规定:“今岁恭遇万寿六旬大庆,非寻常可比”,从三月初一至月终,京官都要穿蟒袍、补褂,打破只穿朝服七天的常例。最引人注目的是:康熙帝布告天下耆老,年65岁以上者,官民不论,均可按时赶到京城参加畅春园的聚宴。

三月二十五日,康熙帝在畅春园正门前首宴汉族大臣、官员及士庶年90岁以上者33人,80岁以上者538人,70岁以上者1823人,65岁以上者1846人。诸皇子、皇孙、宗室子孙年纪在10岁以上、20岁以下者均出来为老人们执爵敬酒、分发食品,扶80岁以上老人到康熙帝面前亲视饮酒,以示恩宠,并赏给外省老人银两不等。

这一天,皇极殿的场面异常的庄严、宏大。皇极殿檐下,陈设着中和韶乐;宁寿门内,陈设着丹陛大乐。殿内,陈设王公、一二品大臣席位;殿郎下,布设朝鲜等藩属国使臣席位;与宴千叟的席位在殿外阶下。

三月二十七日,在畅春园正门前,重设酒筵招待八旗大臣、官兵及闲散人年90岁以上者7人,80岁以上192人,70岁以上1394人,65人以上1012人,其他礼遇如前。三月二十八日,在畅春园皇太后宫门前,宴请70岁以上的八旗老妇,90岁以上者就席宫门内,80岁以上者就席丹墀下,其余都在宫门外。这次参加宴会的满汉耆老多达6600余人,加上人数不详的八旗老妇,肯定不下7000人,其盛况一时竟传为佳话。

康熙六十一年(1722年)农历正月,康熙帝年届69岁,为了预庆自己70岁生日,他在乾清宫举办了第二次千叟宴,当时12岁的弘历作为皇孙参加了这次宴会。而这年是康熙皇帝人生旅途的最后一年。

正月初一日,宫中举行新年朝贺礼,饱经风雨而又对自己六十年帝业颇感满意的老皇帝,作了《六十一春斋戒书》诗,诗云:性理参天地,经书辅国朝。勿劳民力尽,莫使俗氛嚣。不误农桑事,须轻内外徭。风高林鸟静,雨足路尘清。视察焉能隐,行藏岂可摇。桑榆虽景暮,松柏后霜凋。长养春容盛,宽严君德调。倦勤应不免,对越愧明昭。

这次设宴的由头是为天下太平,民生富庶。正月初二日,在紫禁城乾清宫前,设宴招待八旗文武大臣、官员及致仕、退斥人员年65岁以上者680人,诸王及闲散宗室成员出来为老人们授爵劝饮,分发食物。初五日,再宴汉族文武大臣、致仕退斥人员年65以上者340人。

《张诚日记》中的记载

康熙三十年(1691)正月十五日元宵节,玄烨在寝宫宴请张诚等外籍教师。皇帝命上驷院备马,赐他们骑马进入畅春园,然后被引入清溪书屋。他们见“席上有冷肴、果品、面点和甜食”。在进餐后,张诚还目睹了玄烨在这里宴请宗亲的场面。《张诚日记》详细记载了宴会盛况:我们进食以后,内监布置皇上今天宴饮12位至15位内廷亲贵的酒席。上用的茶食等物则置于大殿另一端。殿正中设一大方桌,朱漆鎏金,蟠龙花饰。鞑靼人和汉人都不用桌布和餐巾,他们只在桌上铺陈绣有金龙的黄缎。桌的前面有两片桌围,边上饰以银丝嵌镶的有色石珠。这些都用没有什么光泽的普通石头磨成。厅的两侧为亲贵大臣各设一个尺把高的矮,坐垫则置于地板上。他们即在此处就座入宴。食品中有堆成金字塔的冷肉,用肉冻、豆类、菜花或菜心拼成的冷盘。御膳桌上满陈各色鲜花,整个冬天都有花木栽在大瓷盆或者漆木桶中,陈设在皇上寝宫内。这是他的内寝中的主要装饰。除此之外,一切都很淡素。大殿角落用屏隔开,设乐队于此。一班10岁到12岁的小太监,身穿小丑衣服,在席前表演种种武功。其中二人头向后弯,几乎碰到自己的脚跟,然后直立初,丝毫不移动地位或使用手脚……

康熙三十年(1691)上元节,玄烨请他的外籍教师张诚等人,与他一起观赏焰火。《张诚日记》写道:晚上我们去观看焰火。火架设在皇后寝宫的对面。皇上带领各位皇子亲临观赏。观众中还有二十多位亲贵大臣。我们的位子就在他们旁边。焰火没有特异之处,可观的只有火炮连环点燃的一串灯盏,腾空而起,光焰耀目,犹如许多行星。其余不过是喷花、雨星、爆管、火箭等依次发射罢了。第一支火箭在皇上到场之前发射,他们说这支火箭是他亲自点燃的。这支火箭像射离弓弦的急箭一样,射中并且点燃三四十步以外的另一架焰火。这架烟火中又飞蹿出第二支火箭,触发第三架焰火,射出第三支火箭。几架焰火犹如机器连环发射。这场焰火放了一小时。

康熙在畅春园病逝

玄烨是位英明君主,很多棘手的政务他都能得心应手地妥善处理,唯独废立太子的事把他折腾得焦头烂额,伤透了心,这严重地损伤了他的健康。康熙五十六年(1717)十一月二十一日,大病中的玄烨,将诸皇子、满汉大学士等,召至乾清宫东暖阁,颁布了情辞恳切的长篇谕旨。自称近来身体多病,心神恍惚,身体十分疲惫,起卧行走如无人扶持就感到困难。还说,他现在身患重病,怔忡健忘,心中十分害怕处理事务时以是为非,办错了事。五十七年,玄烨说他稍微早起就“手颤头摇,观瞻不雅,或遇心跳之时,容颜顿改”。五十八年四月,他又说自己“气血渐衰,精神渐减,办事感觉疲惫,写字手亦微颤”。六十一年春,巡视畿甸,省方问俗,察吏安民;夏天又北巡塞外,九月底回到北京后,又忙于处理各种政务。他的心血快被耗尽了。

康熙六十一年十月二十一日,玄烨又赶往南苑行围。因连续多日劳累,身体更加虚弱,又时值隆冬,遂感受风寒。十一月初七日,玄烨返回畅春园医治疾病。按照惯例,十一月十五日冬至节时,皇帝须亲往南郊举行祀天大典。因正患病,令皇四子雍亲王胤禛代行祀典,并令他预先斋戒。这月初十、十一、十二日,胤禛在斋戒期间,曾经几次遣太监、护卫问候皇父病情,玄烨也只随意回答:“朕体稍愈。”十二日深夜,玄烨的病情急剧恶化。夜半刚过,急召皇四子胤禛于斋所,命他速回畅春园,南郊祀典改派公吴尔占恭代。同时,又召皇三子诚亲王允祉、皇七子惇郡王允祐、皇八子贝勒允襈、皇九子贝子允禟、皇十子敦郡王允?、皇十二子贝子允裪、皇十三子允祥、理藩院尚书隆科多等,齐至清溪书屋御榻之侧,宣布了皇位继承人,说:“皇四子人品贵重,深肖朕躬,必能克成大统,著继朕即皇帝位。”其时,皇五子允祺冬至往孝东陵行祭礼,没能即席聆听遗诏。皇十五子允祸、皇十六子允禄、皇十七子允礼、皇二十子允祎,因年龄和地位关系,在寝殿门外恭候,不能进内听训。这时,皇四子胤禛从斋所赶来,趋前问安。玄烨又告以自己病情日增的状况。胤禛只好含泪对皇父进行劝慰。

玄烨的生命走到了尽头。就在当天(十三日)夜间,这位一代英主便在畅春园清溪书屋逝世了,享年69岁。

当夜,在诸皇子和理藩院尚书、步军统领隆科多的严密护卫下,皇帝遗体从畅春园运到紫禁城乾清宫,后来安葬于清西陵景陵。十一月二十日,胤禛御太和殿登极,是为清朝入关后第三位皇帝——雍正帝。