陈春喜,笔名苗庄,1950年1月生于宣武区牛街一条小胡同的大杂院里,现在居住在昌平,是一个地地道道的北京人,也是一个穆斯林。提起牛街,在北京可谓尽人皆知,那里居住的大部分是回族,因此,牛街有着独特的民族生活气息和生活习惯,陈春喜从小生活在这里,自然受到感染,进而也影响了他以后的写作之路。

多才多艺 其乐无穷

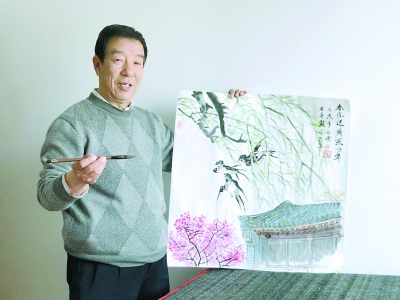

陈春喜是一个热爱生活的乐天派,他多才多艺,喜欢书法、绘画。因为从小就喜欢画画儿,这为他以后成为美术教师打下了坚实的基础。从1965年到宁夏当知青,他在宁夏生活了二十多年,当初在宁夏生产建设兵团工作十年,也是用青春为那个年代边疆的生产建设作出了贡献。1975年,当年石嘴山矿务局招教,他拿着自己画的几幅素描去应聘,招生办的人看到画后,立即就聘请他为教师,就这样,陈春喜来到石嘴山矿务局机关小学任教。1990年知青返城,他回到北京后,被分配到昌平史各庄小学,一直教书至今。1993年,由学校推荐,他师从著名画家王西林老师学习中国画,绘画水平得到了很大的提高。接下来,他又得到昌平画家白俊龙的辅导,受益颇深。时间一晃,陈春喜当了二十年教师,想起自己1965年参加工作,当时才15岁,也因为画画,让他受益至今。

除了画画儿,他也喜欢读书看报,自己常常订阅报纸,偶尔也会收藏一些烟标和钢镚儿。还有就是他也喜欢美食,从他写的散文中就不难发现,他也是对美食有执念的人,他写过《豆汁记》《卷果和松肉》《门丁肉饼》《京味炒饼分外香》等好多篇关于老北京的美食,自称是“小小美食家”。生长在这片土地,自然对这里有着深深的乡土情怀,古色古香的北京,那些留存在记忆中的印象成了他感触下笔的灵感。“冰棍败火……”,“磨剪子嘞……”陈春喜给我们吆喝起老北京过去的叫卖声,有声有色,仿佛一下子置身于北京的胡同里,像影视剧里看到的那样,路边游走着走街串巷的买卖人,或挑挑儿,或担担儿,或推小车,这些温馨的记忆立马显现在脑海里。听他吆喝,就知道他唱歌一定很不错,果然他还真是能歌善舞,唱过样板戏,还演过郭建光和少剑波,唱歌在昌平还小有名气,有不少人喜欢他唱歌呢。

爱好写作 孜孜不倦

要说他最大的爱好,就是写作了,从小受家人的影响,他喜欢看小人书,随着时间的积累,看的书也越来越多。四大名著,三言二拍,说唐说岳的古典名著,还有现在的红色经典都是他喜欢的书,他还读了《烈火金刚》《平原枪声》《敌后武工队》《野火春风斗古城》《铁道游击队》《红岩》等书籍。几十年匆匆而过,这个习惯他至今还保留着。看得多了,自己就愿意去尝试写点东西。开始总抓不到思绪,不知道如何下手,年轻的时候断断续续写过几篇,但总不满意,再加上是教师,每天都要备课批改作业,还有一些其它事情要做,时间一紧也就想不起来了。1991年,他回到北京后,陆陆续续写了很多,尝试给报纸投稿,但也如石沉大海,他想过放弃,但因为喜欢最后还是坚持下来了。

2003年,一次偶然的机会,他写了自己的第一篇文学作品,散文《美哉,昌平的山》,发表在《昌平周刊》上,这让他信心大增。之后,他又陆续发表了几篇文学作品,接着写了散文《桑葚熟了》,也被发表在报刊上,这也极大鼓励了他,让他格外开心。

热爱家乡 热爱昌平

从小生在牛街,长在牛街,所以对牛街,陈春喜有着深厚的感情。他写的大量散文中,大部分也是以牛街的风土人情为主,描写牛街回族的生活习惯、饮食文化,还有老北京的胡同文化,凸显北京小胡同的生活气息。《留在胡同里的乡音》《那些年我们玩儿的游戏》《小铺》《胡同里的话匣子》等,都紧贴生活、饮食方面,还有回族的民俗文化。他写的《家住牛街》《难忘儿时夏夜晚》《城南旧事》《胡同中那些快乐的小姑娘》《忆牛街北口的清真大食堂》都在报刊、杂志上发表了。“乜贴”是回族的常用语,是善意施舍的意思,在“主麻”日,也就是每周的周五,家门口会常常遇到乞讨的人在门外喊:“出散主麻乜贴……”,这时候,家里人会拿着零钱送给门外要乜贴的人。在文章《乜贴》里,他回忆了三年自然灾害之后的1964年,老街坊们施舍大雪天里的妇女和小女孩儿的故事,时间过去了那么久,但当时老街坊们的善意善心让他记忆犹新。

《记忆中的窝头》《“小人书”佳缘》《我家用过的老物件》《剃头铺》《小铺》《北京的国营煤铺》等都是关于老北京生活习俗的文章,他写的散文《虫儿趣》也曾发表在《中国电视报》上,这篇文章引起了很多老北京人的共鸣。

陈春喜1991年来到昌平工作,当时被分配在史各庄中心小学任教,直到2010年正式退休,他爱自己的本职工作,爱孩子们。陈春喜常说:“昌平是我的第二故乡,我非常热爱这个地方。”多年来,他看到了昌平日新月异的变化,散文《昌平我可爱的故乡》《美哉,昌平的山》《蟒山红叶分外靓》等歌颂昌平的文章,抒发了他对昌平的爱。说起自己最喜欢的文章,他说就是《窝头》,还有《留在胡同的乡音》,“从我记事起,吃的饭主要就是窝头,甚至几乎一天三顿饭都是窝头。”

“当窝头揭锅之后,老妈一边吹着热气,一边把窝头放在盖帘上,还不时地用手拍拍窝头,发出‘砰砰’的响声……”当年朴素节俭的生活勾起陈春喜很多幸福的回忆,即使现在生活条件好了,每天吃的不再是窝头,但是过去朴实平凡的生活依然让他记得不忘本,不忘初心。

笔耕不断 继续创新

自2003年开始文学创作以来,陈春喜先后在各个报刊、杂志上发表散文、随笔、诗歌、歌词、评论、相声、幽默、小品、笑话等作品百篇之多,约50万字。一步一步坚持写作到至今能获得大家的肯定,是一分耕耘,一分收获。看陈春喜的写作手稿,已经积累了好几本,大概百万字之多。在他身上有一股劲头,就是笔耕不断,继续创新,最近几年他写的东西越来越多,文笔也越来越流畅。

2014年,北京燕山出版社出版了他的散文集《牛街琐忆》一书,里面的插图都是他自己画的,被誉为“京味散文”,受到专家和读者的好评。书出版后,许多牛街的老街坊还找到他回忆过去,希望他能把牛街没写出来的继续写下去。于是,他走访老街坊,再加上对过去的回忆,他又写了很多关于牛街的文章,包括人文、风土人情、地方美食等各方面的内容。之后,他整理出其中65篇优秀的散文,编纂出第二本散文集《家住牛街》,今年5月初已由北京群言出版社出版了。

近年来,他写的大量关于牛街的文章也被牛街街道宣传部关注到,他参加街道宣传部组织的牛街胡同文化,并且自费订书500册,将300册《牛街琐忆》无偿捐给了牛街街道宣传部,这些书被分配给了牛街所属的居委会,为大家更加了解北京、了解牛街作出了贡献。(杨颖)