贺伯原借助放大镜观察模具,再用锉刀将误差减到最小。安旭东/摄

30年间,贺伯原制作了上千套模具。安旭东/摄

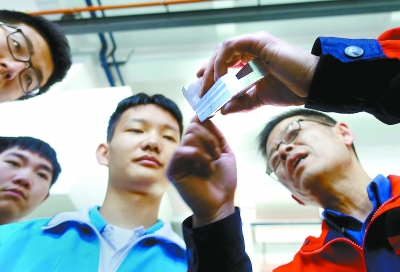

为了让更多的学生尽快成为精密制造的主力,贺伯原手把手传授经验。安旭东/摄

贺伯原也精通材料学,为了做无人机螺旋桨,他进行了无数次试验,最终找到柔韧性最佳的材料配比。安旭东/摄

批改作业时,贺伯原也拿出了钳工的细致度。安旭东/摄

贺伯原不仅练就了精准的手艺,还能熟练操作高精密机床。安旭东/摄

首届“北京大工匠”钳工挑战赛是贺伯原从业30年来第一次参加的比赛,社会报名、选拔赛、挑战赛、终极挑战赛、综合评审……他在这场“零门槛”的比赛中一路过关斩将,成为10位“北京大工匠”当中唯一一名通过社会报名当选的大工匠。

贺伯原家里三代行医,原本爸爸希望他能继承衣钵,但从小动手能力极强的他选择了钳工这个职业,一干就是30年。现在,54岁的他成了模具制作界的“大拿”,制作模具遇到技术瓶颈时,只要贺伯原加入,“疑难杂症”就能迎刃而解。

所谓模具,就是用来制作成型物品的工具。模具的尺寸与设计值误差越小,生产出来的产品或者零件越精准。贺伯原说:“模具先要经过粗加工和精加工,再交到我手里进行精修和装配。”有的模具装配精度需要控制在头发丝直径的五分之一之内,而出自他手的模具,精度曾经接近头发丝直径的百分之一。

贺伯原用自己的绝活解决过我国在农业、军工等领域的很多难题。2002年以前,我国棉花种植使用的滴灌设备都从以色列进口,贺伯原设计了一种滴灌水带模具,结束了我国依靠进口的历史。成千上万个细孔在10分钟内滴水不能相差5滴,这对模具装配精度要求相当于一张A4纸厚度的1%。2007年,他所在的军工厂研制并生产了我国首台全自动无人拆弹机,而那之前,我国都是人工拆卸炮弹,经常有战士因此负伤。贺伯原所在的技术团队承接了该项目的研发工作,并成功设计制造了相关设备。

只要有图纸,贺伯原就能做出高精度的模具,但他并不是什么都做。“做人要有原则。”曾经有人找到贺伯原,请他仿造某大品牌汽车的一个零件,在得知没有授权之后,贺伯原断然拒绝了对方的请求。

上世纪80年代,大学一毕业,贺伯原就进入工厂当上了钳工。贺伯原说,最初是源于喜欢,而现在是出于责任。“我国技术工人的缺口非常大,年轻人又不愿意干这个,我就是想把这技艺传承下去。”为此,贺伯原还有一个身份,就是北京市自动化工程学校模具专业指导教师,不求功名利禄,只为将模具设计加工技艺传授给学生,让工匠精神在年轻人中发扬光大。(叶晓彦)