- 11.jpg.jpg

原标题:怀柔大水峪村民俗游淡季变热,只因艺术嫁接旅游的新尝试——没想到,民居壁画成了揽客神器

往年此时,怀柔大水峪村的田大妈应该已到城里闺女家小住了。不过,这连着好几天,她都在村里忙着招呼自家民俗旅游的生意。让她没想到的是,沿袭快20年的传统淡季,似乎突然消失了。而让她家和整个村子时来运转的,恰恰是他们起初并不完全认同的涂在墙上的画。这些出自中央美术学院壁画系师生之手的作品,吸引了不少远方的客人前来一探究竟,同时也带来了热络的生意。

一拍即合 好的艺术可以当饭吃

人称“怀柔第一关”的大水峪村,因紧邻青龙峡景区,在民俗旅游方面曾经做得红红火火。可近些年由于周边竞争者越来越多,村民的日子不像前些年那样滋润了。

幸运的是,一次“一拍即合”的合作达成了。村委会2016年中提出打造“壁画村”的设想;另一边,作为国内顶尖艺术院校,中央美院壁画系的师生也乐于获得在墙上作画的实践机会。系主任唐晖介绍说,系里共有20多名师生参与了两期创作。第一期在“十一”前一周,专为出游的游客赶制;第二期在半月前,意在为步入淡季的村庄添一把火。没想到,如今这把火越来越旺。

据怀柔民俗旅游协会会长李玉荣介绍,2016年“十一”期间,大水峪村日接待游客3200人次,较前一年增长10%。现在每天都有四五十人进村拍照,到农家院吃饭。李玉荣的相机里还记录下这样一幕——有位游客在大水峪村食宿期间,偶然发现有壁画,而且得知是中央美院师生创作,第二天就从城里家中取来笔墨,在村里长住了一个星期,临摹民居和壁画。

一次交锋 从婉拒到希望多画一些

参与创作多件作品的王希民说,起初他们被村民问得最多的问题就是,“为什么不画花花草草”。“别画一只兔子,能不能再添俩小崽儿?这多经典啊。”人送外号“马爷”的梁振全老人每天都牵着自家养的马在村里转悠,他对壁画系教师吴啸海临摹的西方艺术大师丢勒的作品《野兔》,也是意见多多。据说,老人早年间到城里做过美院的素描模特,这让他自认比其他村民更懂艺术。

在村委会看来,艺术家们画什么都好,因为画了就可能带来经济效益;村民有自己的底线,你画的东西得经过我同意,因为墙壁归我家所有。美院学生们则认为,如果三两句话能说清楚,就不是艺术了。如此,三方有些“拧巴”。

“艺术就是从老百姓来,再画给老百姓看。闭门造车,造出来的车必然不合格。”“马爷”的一番话,让王希民他们开始反思到底该如何创作,“慢慢地我们开始理解村民的心态,面对他们没见过的东西,出现紧张、不安,很正常。我们需要多沟通。”

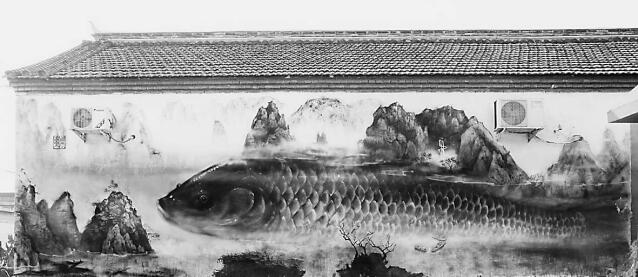

唐晖承认,原本想把自己最擅长的“麋鹿”形象复刻到村庄里,后来进村后发现那里最主要的元素是水和长城,再加上村民希望对美食虹鳟鱼有所体现,便有了以“鱼”为主题的创作,比如“女娃戏鱼”,一条大鲤鱼和两个女孩跃然墙面,寓意“鲤鱼跃龙门”,相当讨喜。壁画系教师吴啸海绘制的《滚铁环的小男孩》,借鉴了户主上世纪六七十年代的一张照片,小男孩左手玩苹果手机,右手滚铁环,颇有穿越时空之感。“重要的是与这里的人们建立某种联系。”他透露,如今有户村民天天“缠”着他再来多画一幅。

一种探路 美化村庄也是公共艺术

唐晖记得,同学们连夜赶制壁画时,村里人主动帮忙架起篝火,送来疙瘩汤,那种其乐融融的场景让他至今还满心感动。

这次艺术实践,让唐晖感触颇多。以前很长一段时间,壁画系的学生看不到墙,创作的只是尺幅更大的独幅画,算不得严格意义的壁画。“这个项目让我们的学生终于‘上墙’了,走出了象牙塔。”他说,顺势而为,不过多要求墙面,这样成本也会降低很多。据他透露,如今通行的壁画报价为每平方米1万元,而这一次他们的收费远低于这个数。

“艺术作品需要与百姓有交互性,而不是挂在美术馆内。”在他看来,美化村庄也是在给公共艺术指路,其重要性远胜于这个过程中产生的艺术作品,“参与艺术实践,村民的自信心也会随之增长。村民从最初建议画牡丹、喜鹊,到现在连抽象艺术也能接受,就是最好的例子。”

如今全村已绘制的墙壁总面积约为1200平方米。“目前数量远远不够,也就完成了二十分之一。”在唐晖的设想里,村里今后可以开设一家美术馆、一家村庄咖啡馆、一家概念书店,说不定还能吸引中外艺术家前往开工作室,知名品牌去做商店,完全可以打造成村庄版798。(陈涛)