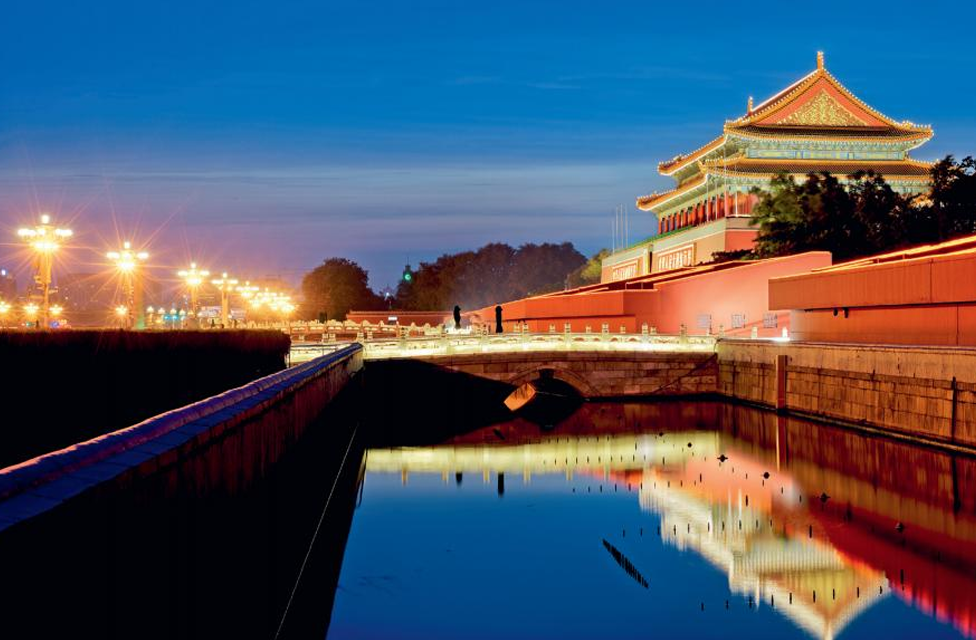

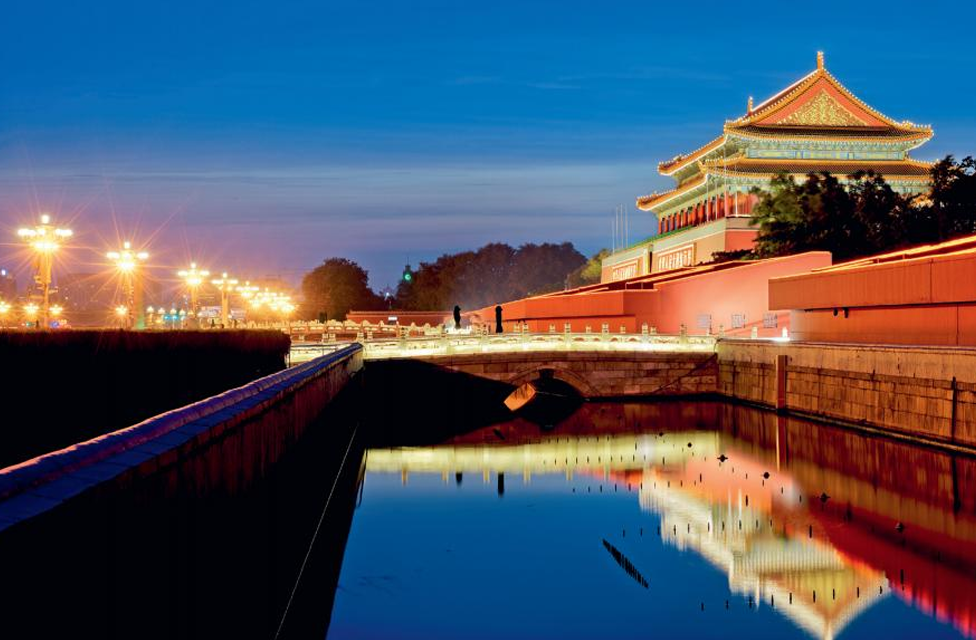

7月27日,在印度新德里召開的聯合國教科文組織第46屆世界遺産大會通過決議,將“北京中軸線——中國理想都城秩序的傑作”列入《世界遺産名錄》。(攝影:閆淼)

始建於13世紀,形成於16世紀,此後不斷完善,歷經逾7個世紀,是統領整個老城

規劃格局的建築與遺址的組合體。(攝影:劉宏陽)

中軸線全長7.8公里,共包含15處遺産構成要素。很多人作為“City Walk”首選地領略古都風貌格局,感知老城市井煙火。(攝影:閆淼)

鐘樓和鼓樓,作為北京中軸線的北端點,不僅是這座城市歷史與文化的象徵,也是中軸線最初形成的地方。(攝影:姜真)

萬寧橋是大運河和北京中軸線的交匯點,始建於元代,橫跨在什剎海前海東岸的玉河上,是北京中軸線上最為古老的橋梁。

順着萬寧橋向南走,景山公園用精巧設計,展現了古典園林的藝術魅力。

故宮作為明清兩代的宮城,是中國皇家宮殿建築的傑出典範,見證了中華文明多元一體格局的發展。

歷史上的太廟,是中國現存最完整、規模最大的皇家祖先祭祀建築

群。(攝影:陳堅)

社稷壇位於故宮西側,與太廟相對,兩者的“遙遙對視”,體現了中國古代都城規劃中的東西對稱美學,共同構成了皇城的文化和宗教中心。(攝影:陳善亮)

端門位於故宮南側、天安門北側,構成明清進出宮城前導性禮儀建築序列,為朝堂空間的一部分,其建築形制和體量與天安門城樓基本相同。(攝影:陳堅)

天安門是明清時期頒佈詔令及現代舉行重大國事活動的場所,至今仍承擔着重要的禮儀功能。(攝影:陳堅)

外金水橋位於天安門南側,共有七座橋體,以北京中軸線對稱分佈,是明清兩代由皇城通向南郊祭祀的必經之路,也是重要的禮儀空間。

天安門廣場及建築群由天安門廣場、人民英雄紀念碑、毛主席紀念堂、人民大會堂、中國國家博物館共同構成,位於北京中軸線的核心位置。

作為明清北京內城正南門,正陽門是北京內、外城城門中規模最大、形制等級最高的城門建築,是登高眺望天安門廣場及建築群和北京中軸線南段的重要景觀視點。

中軸線南段道路遺存是分佈於正陽門至永定門的三處居中道路遺址,自南向北分別為,永定門北側石板道遺存、永定門內中軸歷史道路遺存和珠市口南中軸道路排水溝渠遺址。

天壇是中國現存規模最大、保存最完整的明清皇家祭天建築群,位於北京老城外東南部,北京中軸線東側,與先農壇東西對稱。

先農壇位於北京老城外西南部,北京中軸線西側,是現存中國古代規模最大的皇家祭祀農神之所,展現出中國傳統社會對農耕文化的尊重。

永定門是北京中軸線南端點的標識,曾為北京老城外城正南門,見證了明清城市傳統管理方式,形象地標識出北京中軸線南端點的位置,成為眺望北京中軸線南段的重要景觀視點。