大鼓文化在中國源遠流長,古人認為鼓具有非凡的神力,鼓聲像雷聲一樣可以引來雨水,滋潤農作物生長。因此,鼓也就成為農耕民族的精神力量,激發着人們從事辛勤的農事勞動。

瀛海大鼓是瀛海鎮域內帶有濃郁鄉風色彩的群眾文藝活動。敲鼓套路傳承河北河間鼓譜,粗獷奔放,氣勢磅礡,激越豪邁。瀛海大鼓從晚清、民國初到現在,至少傳承了五、六代以上。

隨着歷史變遷,鼓樂也在演奏技巧、形式、表達意象甚至樂器種類上都有了變化,在教學過程中,教師和課外輔導員把適合學生,貼近生活,一些高雅的,具有代表性的內容傳達給學生。

鼓是精神的象徵,力量的表現。幾千年來伴隨着農耕文化、近現代社會轉型,鼓文化已經融入到了民眾的日常生活。大興區瀛海大鼓的傳承和鼓譜記錄方式的演進就是中國鼓文化的靚麗記憶。

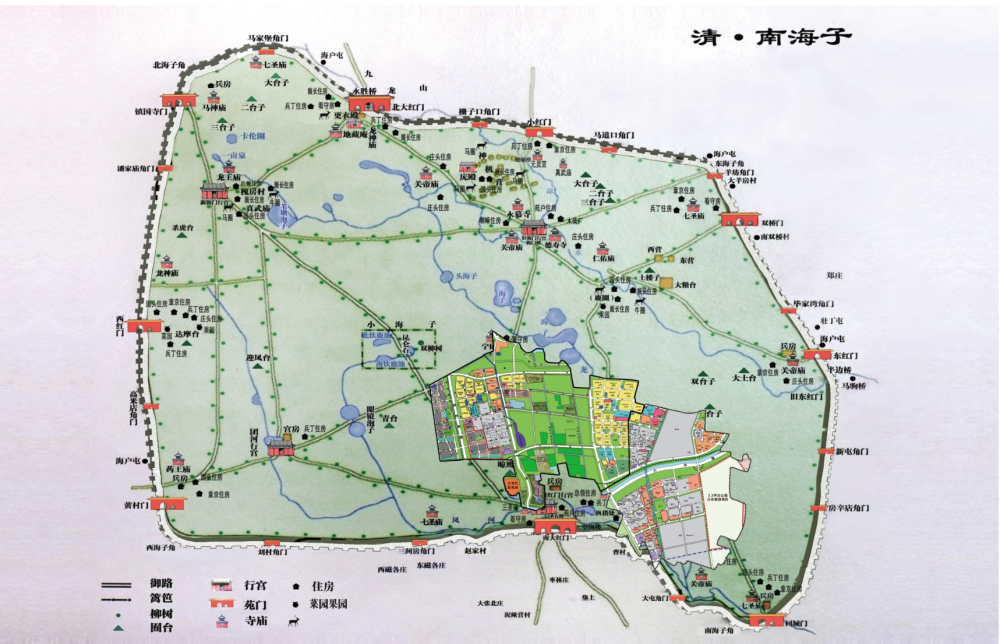

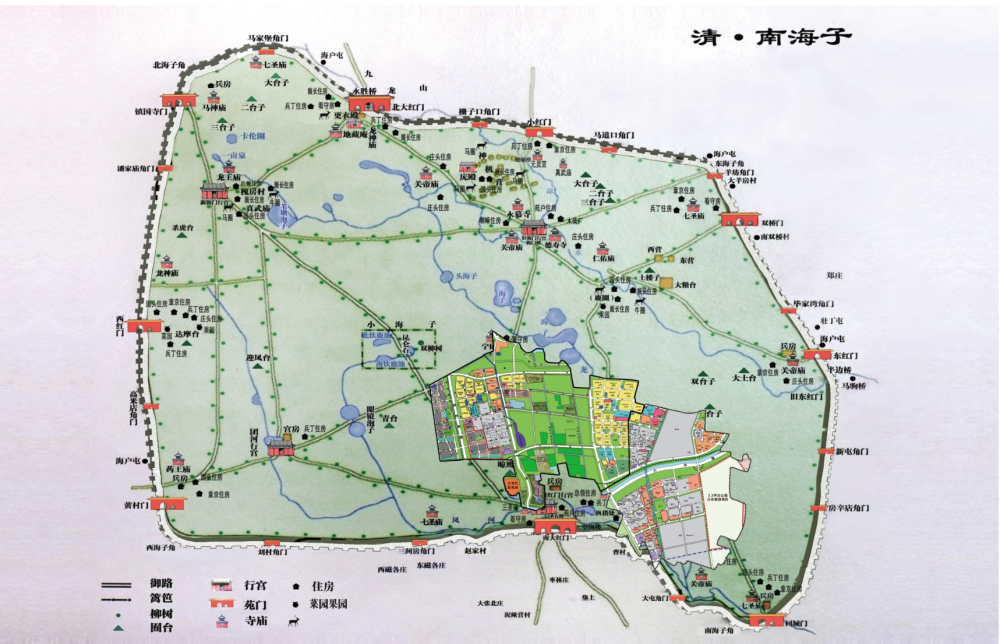

瀛海大鼓的興起有着時代的印記。清朝末年,國庫枯竭,清庭拍賣龍票,大量的官宦旗人購買荒地建立莊園,大量的河北肅寧、河間一帶的窮人來到此地給莊園主打工,建立莊園。

民國年間,本地的娛樂項目比較單調,為懷念家鄉,由河北河間遷移到瀛海定居的劉兆章,劉硯章等老一代瀛海人,將河間大鼓鼓譜傳入當地,在民間自發組織形成大鼓隊。

解放初期,由西一村民自籌制做大鼓和鑼、釵等,創建鼓會。以西一村委聚合點,吸引了中興、怡樂村等村的許多愛好者參加,遠近聞名。

到了第三四代傳承人,激情依舊,傳承依舊。每逢農閒節日、慶典之時,自發表演大鼓,表演十分紅火,敲起大鼓增添節日氣氛,逐漸成為帶有鄉風色彩的民間群體活動,並得以傳承。

有序傳承的“接力”烙刻着瀛海大鼓傳承人的文化情懷。第一代將鄉愁注入地域融合;第二代將大鼓文化變成壯美生活樂章融入鄉親的生産實踐;第三、四代將大鼓藝術表達與時代主旋律契合。

瀛海大鼓繼承了絕大多數以大鼓,羅鐃鈸镲等響器為主要演奏樂器,具有演奏內容豐富、演奏技巧多變、演出效果火爆、參演人員眾多四個特點。

演奏者在敲擊大鼓、鑼、鈸中傾情舞動,風格粗獷,感染力極強。大鼓隊曾參與1955年參加天安門 “五一”勞動節慶典活動;1997年為紅星福利辦組織的“喜迎香港回歸”慶祝活動助興。

第五代傳承人是瀛海中教實驗學校的學生,是一支有生氣的新生代力量,受前輩的文化熏陶,成為瀛海大鼓的傳承團隊。他們作為繼承傳統和創新驅動的新生代,傳遞着社會主義核心價值觀。

第五代傳承團隊中,有一個鼓文化迷叫張歡,9歲師從中國音樂學院焦山林老師學習打擊樂,11歲考入中國音樂學院附中,從事打擊樂普及教育及推廣工作10餘年,成為了鼓樂文化研究學者。

他指導的學生鼓手樂器比傳統添加了許多民族鼓樂,其中建鼓,大鼓,扁鼓,花盆鼓,五音排鼓及必要的鍵盤類打擊樂器依然運用到了現在傳統的鼓譜之中。

“非物質文化遺産是一個國家和民族歷史文化成就的重要標誌,是優秀傳統文化的重要組成部分。繼承和發揚鼓樂文化,是對當代青少年文化培養的一種方式。”

第四代和第五代骨幹在做好普及教育的同時,不斷發現和培養出一批能更好地繼承具有悠久歷史文化底蘊樂器的樂手。

瀛海學校2016年9月成立民族打擊樂社團,學校設普及教育課程每週兩次,加強對學生表演能力的培養,讓演出更有感染力。

一名隊員演出後,拿起珍愛的鼓槌感慨到:“每週都要排練,聽着鑼鼓聲,心裏最踏實。兩支木質鼓槌用了很多年,只要我還有力氣,就會一直敲下去,把咱瀛海的歷史留下來。”

傳統是“活”的文化。瀛海大鼓濃縮着南海子帝王苑囿文化的歷史變遷,在新生代的發揚光大中,中國鼓文化的傳統更加煥發出新的生機,必將激情蕩漾,鼓樂舞動。