- 未標題-3.jpg.jpg

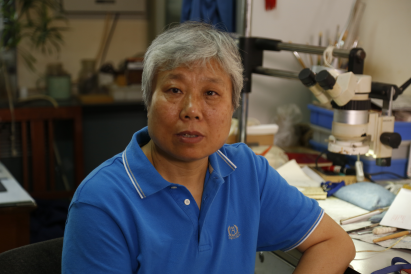

張麗芬

張麗芬,女,漢族,1954年7月出生,河北順平人。原任中國科學院古脊椎動物與古人類研究所高級實驗師。

1971年9月參加工作,在中科院古脊椎動物與古人類研究所學習培訓。1972年起,在周口店北京猿人遺址管理處從事講解工作。1974年起,在河南確山“五七”幹校勞動鍛煉。1975年起,在周口店北京猿人遺址管理處從事講解工作。1978年10月起,在中科院古脊椎動物與古人類研究所標本館模型室從事古生物化石模型製作工作。1986年12月起,任中科院古脊椎動物與古人類研究所助理實驗師,其間:1990年3月—1991年2月,赴加拿大阿爾伯特梯雷爾博物館參加中加合作項目。1992年11月起,任中科院古脊椎動物與古人類研究所實驗師。2001年3月起,任中科院古脊椎動物與古人類研究所高級實驗師。2009年3月退休。退休後仍從事化石修理和古生物化石的模型複製等工作。

張麗芬:我在這裡度過人生最美好的時光

我從校門走入社會

我們在周口店中學讀書的時候,周口店龍骨山準備展覽,需要一些講解員。告訴我們的時候很突然,叫我們幾個人過去,讀一讀講解詞,然後就把我們招到山上去了。我們是1971年9月份來所的,當時從學校招了10個人。10個人中有6個女生,4個男生。去的時候所裏特別重視,我們一進所覺得很熱鬧,還開歡迎會,在歡迎會上還有所裏領導和科研人員講話。對我們這些剛剛來的青年人寄予很大希望,把我們比作剛剛下水的船,今後要我們經得起風浪的考驗。當時因為我在學校是班長,所以過來的時候也就負責我們這幾個人,相當於小班長。然後我代表這些人講了話,主要就是針對所領導和科研人員的講話表個態吧,要向這些老師們學習,以後要儘量地做好工作。反正當時講的什麼內容我也不記得了。因為我們是剛剛從校門走入社會,什麼也都不知道,等於是一張白紙。

之後我們就在所裏集訓了三個月。集訓的三個月中,因為周口店要搞整改會討論一些小樣,主要是和人類室的這些老先生們在一塊兒討論,我們也參加。當時感覺很多詞都沒聽過,更不知道怎麼回事。後來也給我們上一些業務課。上課會討論小樣,下課我們也挖防空洞。另外還參加一些植樹活動。所裏還給我們組織一些學習,像在山上搞講解期間,利用休息的時間,把我們帶出來去參觀其他的博物館。比如説帶我們去自然博物館,然後去周邊那些可以去的地方看一看,增加一些感性認識,然後回到講解的工作崗位上,更有利於講解工作。

我記得因為講解員的學習問題,我曾經也給所裏寫過報告,強調這個工作的重要性。因為要給觀眾講解,自己必須要有一定的知識量,所以除了感性的認識,還要增加實質性的業務方面的知識。我希望所裏能夠派一些研究人員給我們講課,側重於周口店的發掘歷史,還有一些動物化石的年代等問題,還有地質方面的知識。後來所裏基本上同意我們這個報告,然後就在不同時間段,派科研人員下來給我們講課。

我們當時也跟着去進行過一些地質實習。當時北大的呂遵諤教授常帶着學生到周口店實習,有機會的時候我們就跟他們一起去,看一些化石地點,參加一些地質實習和地質旅行。我記得好像在昌平的一個水泥廠還實習過。還有比如跟周口店有關的,什麼14地點了,冰川擦痕了,第四紀留下來的那些遺跡,我們都去過。後來所裏派來業務人員組織我們學習,就是黃慰文老師組織這些講解員的學習。除了業務知識,有時所裏的研究人員還臨陣磨槍,交我們一些英語單詞,比如山上那些動物的名詞。總之,所裏對我們的很重視,給予我們很大的支援。

幾位老先生給我留下的深刻印象

我們那時對吳新智先生的印象比較深刻。因為他講課的次數多一些。還有就是邱佔祥先生,他講哺乳動物進化,齊陶教我們一些有關哺乳動物的英語單詞。還有尤玉柱講地質,還帶着我們去搞地質旅行。當時吳汝康也參加討論一些小樣。裴文中和賈蘭坡等幾位研究古人類方面的老前輩,對我們都挺關心的。裴老有時候去周口店,他總是叼着個煙卷聽別人説,説的對的地方他就不言語,説得不對的地方他就哼一聲,哼完了以後就給糾正一下。賈老比較親切,也比較慈祥。裴老和楊老他們,都是喝過洋墨水的,但賈老就不是,所以叫他“土專家”,但是他這“土專家”也是非常好的。因為我們那會兒跟賈老一起住筒子樓,沒事就跟賈老一塊交流,後來也有工作上的聯繫。我給賈老做過好多東西,做過石器和細石器,他最初到香港大學去講學,我給他做過寧夏的,還有水洞溝的細石器,他拿過去給人家講學用。我們剛去所裏的時候,楊老是所長。楊老給我的印象最深刻的是他特別喜歡小孩,我們在他們眼裏是孫輩的,所以他特別喜歡我們,愛跟我們開開玩笑,跟我們説説話。他有一次在接待室看到我們,就跟我們講,你們這些娃娃,以後要好好學習,一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰,失去寸金有可尋,失去光陰無可尋。我就對他説的這四句話印象特別深。楊老希望我們要抓緊時間學習,好好講解。有時楊老也跟我們開玩笑,還打賭,賭輸了還給我們買糖吃。楊老這人特別好,因為他也是九三學社的前輩,我們每年都去給他掃掃墓。不光是楊老,在山上安葬的還有裴老、周明鎮周先生、吳汝康,另外還有尹讚勳和賈老。我們九三學社第六支社每年清明前都去給這六位老前輩掃墓,差不多有十年了。

真正投身周口店工作的那些日子

培訓三個月之後,我們就回到周口店,跟大家在一起投入了整改的準備工作。這些準備工作包括做布景箱、搜字、弄鋪板等等瑣碎的事情。我們10個人,根據個人的情況分到各個小組裏面去。當時我被分配做布景箱,就是做樹葉、小房子,還有樹。做布景箱這個活兒比較臟,有的女生不樂意做,因為和石膏燒手。我當時是負責人,其他人不願意去,就只有我上了,我就跟着師傅一起,給他和和石膏,做做助手。原來最早的北京猿人和山頂洞人的布景箱,所有的石膏基本上都是我&&師傅來和的,然後師傅來做。所以從那之後我就跟這個行業有了一點點淵源。後來師傅從所裏帶一些小的石器標本來山上教我做一做。那會兒我也比較喜歡這個,就跟他學。當時沒有別的想法,就覺得博物館需要多方面的人才,既要有講解的,也需要有一些技術上的保證,比如説標本壞了,模型壞了,就得修復。所以我就利用業餘時間學一學,有需要的時候,我就可以上去把它修補過來。

整改工作做完大概是在5月份,1972年的5月份開始試展。試展之前吳新智寫的講解詞給我們。我們10個人5個房間,正好分五個部分,我和蔡炳溪兩個分的第一部分。5月份的時候我們就真正上崗講解。我們中午吃飯的時候就輪着,一個人一個小時。後來我偶爾去看看現在的講解員,無論是個人的文化素質,還是設備,都非常好,我挺羨慕現在職業化的講解的。

剛開始那會兒也不知道自己講解的內容是什麼,只是背臺詞,背下來之後給觀眾講。10月份試展結束,正式開展。當時參觀的人就挺多的,應接不暇,一天當中講得口乾舌燥,有的時候要講十幾遍。在那段時間接待了不少的觀眾,好像學生比較多,有部隊的,還有廠礦的,還有一些零散的觀眾,全都是慕名而來。經常是這撥觀眾轉入下一個展室,再進來一撥,就這麼輪着走。那會兒我們也覺得特別辛苦,後來所裏的領導,包括山上領導,對我們也挺關心的,給大家買點菊花、胖大海,大家就不停地在喝水。

那會兒也比較簡單,大家都沒有經驗,辦展覽都是全所總動員,所裏如果人手不夠的話,就從周圍的其他省市調一些技術人員過來。比如説當時的那個木工,還有是裱圖版和展櫃的那些,就是把山西大同的老師傅請過來。還有陜西考古所左崇新師傅,他是專門捏泥塑的。還有從杭州請來的專門搞雕塑動物的老師,當時我們一起來的趙忠義就跟他們去學着捏動物了,後來他也改行了,去搞復原雕塑模型了。當時籌展情形就是這樣了。不像現在從設計到影像,都是全套的。真是羨慕現在的方式,我們那會兒太簡陋了,還得要節約,也沒有那麼多錢去花在這上頭。

正式開展後,我們也就能接待一些外賓了。那年我覺得接待的觀眾可以説是數以萬計,外賓也得有千人左右。當時這些外賓好像有來自外交部的,禮賓司的,還有輕工部等負責的……都是上面來開了介紹信,然後打電話到所裏,儘量安排好去接待他們。剛開始接待的時候我們都有點緊張,後來慢慢就不那麼緊張了。

當時在周口店工作的時候,我們的生活比較艱苦,由於離家近,一開始我們基本吃住都回家。後來因為工作需要,要求我們都要搬到山上去住,因為晚上有時候也要組織一些學習。一開始我們住在食堂旁邊的一個房間。後來我們就住在老三館,就是以前拆掉的那個館。男生住在下面,我們女生就住上面去了,上面相對比較安全。吃飯的問題基本是在山上,但有時也回家去。

心中永遠放不下的,還是周口店

工作期間也有很多有趣的事情,有個關於安全的事特別有意思。當時所裏比較重視的,一個是安全保衛,一個是衛生,還有就是保證館裏面的講解。李蔭芝當時是山上的負責人,黨支部書記。在他的腦海裏始終就是這三件事,所以他總是給我們灌輸這個。有一年夏天,宿舍裏比較熱,有兩個女生就跑到山頂洞上面乘涼去了。結果乘涼的時候,她們發現山神廟底下燈亮着,是我們的黨支部書記李蔭芝在辦公室跟人聊天。這兩個女生就想試試他們的警惕性,於是從山頂洞上面滾下兩塊石頭,正好滾到山神廟的墻那兒。這老李特別警惕,一聽見有聲音趕緊出來看看,看一看沒有啥動靜。這兩個女生又扔下來兩塊石頭,她們還在上面乘涼,悠哉悠哉的。下面的人可就緊張起來了,馬上給派出所打電話,又給部隊打電話。部隊可能派了一個班還是一個排來巡山,結果那天弄得特別緊張,説有人來搞破壞了。剛巧那天我回家,第二天早晨,老李一看到我就給我講這個事情,把這個過程跟我説了一下。後來我就上去了,把老李講的事説給他們聽。結果我一説,這倆女生拍着巴掌哈哈大笑説,把他們給嚇着了。後來我説你們倆可犯了大錯誤了,趕快去找老李承認錯誤去吧。她倆一開始不敢去,後來還是去了,把老李氣壞了,讓她倆寫檢查。

我們當初的10個人通過在這裡學習,現在發展得都不錯。每個人都想著深造學習,提高自己。當然我們10個人當中有學習好的,像高克勤現在在加拿大。1974年的時候,高克勤就是第一批被選上去長春地質學院上大學的。他回來之後又回所,又到地質所,然後又考研究生、博士生,最後出國了。後來他回來之後作為訪問學者,在北大任教。我們比較羨慕他,當時學習的時候也挺支援他的。1978年的時候我就離開山上改行了,到所裏的標本館模型室做模型工作。這與我之前做布景箱的經歷有一定關係。我現在做的模型跟展覽的模型不太一樣,我做的模型都是給研究人員作為標本對比用,還有的是用來對外交換用。現在是交換得比較多,因為標本只有一件,尤其是地方上去挖出一件比較珍貴的標本我們只有研究權,沒有標本的保管權,所以要做一件模型留下來。但是在做的過程當中,就得要特別的注意,給研究人員用的標本一點兒都不能馬虎,必須沉下來學習技術。

丟失的那些頭蓋骨都有模型,這些模型最早是胡承志老先生做的。胡老先生給予我們的指導確實不錯。我曾經接待過步達生的女兒步美林。我印象當中她人很不錯,個子高高的。她大概是1977年6月份來周口店。她參觀時也提了一些問題,主要就是有關北京猿人頭蓋骨遺失的問題。大家都很關心這個問題,她也特別關心。步達生1921年到中國來的,1929年到周口店。她講她的父親1934年在北京去世了。

我們上次去,發現接待外賓的老接待室,現在改成監控室了。那是50年代蓋的老房子,我們以前接待外賓都在那裏接待。魚化石因為發現的很多,就沒有做過模型。原來我們館裏邊的第一部分靠一進門的右手邊就是大魚壁化石,那是真的化石。來參觀的人除了關心頭蓋骨的去處,就是關心化石是不是真的了。周口店的大部分都是真化石,就是即便有一部分補配上去的,基本上也都是正形。正形就是標本,副形就是模型。

20世紀70年代在周口店開始工作的時候,環境跟現在是不一樣的。就説周口店前面那條河吧,以前就叫周口河。一到夏天下雨,河面就變寬了。冬天時水也挺清亮的。我記得小時候,水裏的魚特別多,水特別清亮。我們有時候到河邊去洗洗衣服,去玩一玩。後來東方紅煉油廠搬過來之後,河水就污染了,魚也就沒有了。

當時周口店大概有二十多人在裏面工作。早期有老的陳列館,就是在現在新館的前面,後來拆掉了。當時主要是以研究為主,沒有對外開放。後來大家都想了解,要搞一些科普和宣傳才改成了展覽館。

我現在做的小哺乳動物化石的模型比較多。我跟謝師傅倆人是屬於高等室老第三紀的,做老第三紀的東西比較多。另外,我也做一些人類化石,現在人類化石發現得特別少嘛,最近他們在山西發現的,拿回來讓我&&做一做。一般做這些都不是展覽用的,而是用來交換回去的。因為我們研究完了以後,他們也要陳列。陳列以後,他們就把真的標本收起來,真的標本不往外拿。

去年去新的博物館參觀了以後,我感覺原來雖然咱們國家投入那麼多辦的展覽館,把化石放在展櫃裏邊進行展覽,讓大家看。但是要和現在比起來的話,以前我們的“老祖宗”北京猿人好像相比之下有點委屈,現在新館更大了,設備更好了。但是對這個山上老遺址的改造,我個人感覺不舒服,也許是我們對過去有很深的感情,我就覺得地兒太窄了,把原來的那些地都種上東西了,該開闊的地方還是應該讓它開闊一點。當然現在人為地修出一條路,沿着路繞周口店走一圈,也還不錯。周口店遺址,是人類文明起源的重要環節,我們應該好好珍惜它。

未標題-3.jpg.jpg

未標題-3.jpg.jpg