- 未標題-3.jpg.jpg

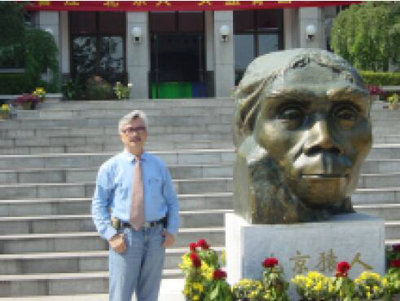

周國興

周國興,1937年9月出生於江蘇省南通市。1957年進入上海復旦大學,師從人類學家吳定良教授專修體質人類學。1962年畢業後受聘於中國科學院古脊椎動物與古人類研究所,從事古人類學與史前考古學研究。1979年轉北京自然博物館,從事人類學與博物館研究至今,其間1985—1992年任該館副館長,負責業務領導工作。曾任中國自然科學博物館協會副理事長、中國博物館學會、北京市博物館學會等常務理事及多個學科學會理事之職。

對於中國史前文化的起源,主張“多源論”,在學術上最早正式提出了“長江流域亦是中華古文明搖籃”的論點。20世紀80年代起,他通過對柳州白蓮洞史前遺址的詳盡研究,建立了“白蓮洞文化系列”的模式,證實了華南中石器時代的真實存在。在人類起源理論研究上提出“勞動”是人類特有的“適應手段”,有初、高兩級形態,在從猿到人轉變過程中初級形式的勞動具有不可忽視的推動作用,但高級形態勞動卻為人類所創造,而且在這轉變過程中人類祖先的智力和性因素具有強大作用。

在博物館學的研究與實踐中,經他倡議與參與,籌建了9座博物館,如柳州白蓮洞洞穴科學博物館、元謀人博物館、南通紡織博物館和給水技術博物館等。在推動北京自然博物館的發展與復興南通博物苑方面,都做出了重要貢獻。

至今已發表出版《元謀人—雲南元謀古人類與古文化圖文集》《窮究元謀人》《白蓮洞文化—中石器文化典型個案的研究》等20部科學專著與科普作品集。

2002年,鋻於在“促進舊石器考古學、古人類學和第四紀哺乳動物學科所做的貢獻”,榮獲“裴文中科學獎”。2011年,上海人類學學會在復旦大學授予他人類學終身成就獎。1996年被授予國務院政府特殊津貼。

周國興:新研究的基礎是尊重前人的研究成果

我在上大學時就開始了與周口店的聯繫

20世紀50年代因為我看了一本書,對北京猿人發生興趣了。後來我到我奶媽那裏去,在一個墳頭看到一個頭骨,就把它撿回來了。這本書和這個頭骨促使我想學這個東西。1957年我高中畢業時,上海復旦大學第一次招收人類學專業的學生,全國招生10名,我就報名考上了。1961年我來到周口店實習,在第5地點。在這之前“大躍進”,我們大學裏面興起了一股追趕風,當時我就提出要追趕裴老。1959年裴老到上海去拍《中國猿人》電影,到我們學校來訪問,我導師告訴他,我們一個學生要追趕你,他説很好,讓我見見,那是我第一次見到裴老。第二次是在他的辦公室,他説追趕我當然好,但是你要具備很多知識,第一外語要好。然後他還講到,搞人類學研究就像一個馬車有四個輪子,這四個輪子是古人類學、史前考古、地質學、第四紀的地質,還要研究伴生的動物群和植被的情況,你要從事這方面的研究,要具備這四方面的知識。裴老還送了我一些單行本。我當時的論文,是以“北京人”為主的,所以在大學的時候我跟“北京人”就有密切的關係。

1962年大學畢業了我就去了古脊椎所。我在古脊椎所待了十七年,一開始是裴老帶我們到周口店實習。1971年我在周口店值班,王志苗、蔡炳溪他們好幾個跟我上課。以後把我調到浙江杭州佈置一個以北京猿人作為主體的大型展覽,我還把從法國留學回來的周輕鼎教授也請到展覽組裏來。我去了以後碰到一個藝術産生的問題,資料很少。我就給裴老講了,我説我這資料太少了,您能不能給我提供些?裴老親自翻譯法文的資料,當時正是“文化大革命”時期,他在牛棚裏寫的。後來他還給我寄了另一份材料,這些材料太珍貴了。當時的老先生 們對我們這些後輩都是鼎力支援。

我們在元謀發掘的時候發現了非常早的石器。裴老在鑒定元謀人石器的時候,就提了一個石器功能的問題,他説判定一個石器,不是光看它有沒有人工痕跡,還要看這些石器有什麼用。他説石器無非是三種用處,要麼是用尖端刺殺,要麼是刃緣切割,還有一個是以重量來打擊。

後來我編《北京人》一書的時候,裴老對自己還有一個評價,他不認為頭蓋骨是他最重要的發現,為什麼呢?他説,因為這個地方(頭蓋骨)已經在那裏了,我是負責它的。工人挖出來人頭了,我只是辨認了,其實我最大的功績是在石器的辨認上,在遭到很多人反對的情況下,我堅持下來了。

1979年我到了自然博物館。北京自然博物館是楊老創建的,楊老説古脊椎所是我兒子,自然博物館是我的女兒,都是兄弟單位。楊老去世了以後,裴老當的館長,他就對我説去自然博物館吧,那裏沒有科班出身的人,你去建立人類室。博物館是一個能讓我充分發揮自己能力的地方。

尋找“北京人”化石

我在編寫《北京人》一書時,“北京人”化石的丟失是一個回避不了的問題,所以從1979年起,我就關心丟失的問題。首先去協和醫院了解化石最後怎麼包裝的,怎麼離開的,我們做了一個非常詳細的記錄,拍了很多照片。然後發信給國外有關學者追尋線索。當時我們收到很多回信,其中有個美國人詹納斯。尼克松訪華以後第一個民間的訪華團裏就有他。在參觀周口店過程當中,他了解到“北京人”化石沒有了,就提出來幫忙尋找“北京人”化石。就是這樣他寄來了一些照片,後來我寫了封信給他。他接到我的信以後很高興,馬上給我寄了記述他尋找“北京人”化石的書,有日文、法文、英文三個版本的。第二年他來找我了,因為牽扯到天津的問題,我請天津自然博物館也派人來,把胡承志也請來了,還有我們館的許維樞,我們幾個人接待的他。當時我們代表館裏送了一個“北京人”頭蓋骨的模型給他,另外我們重新塑造了一個“北京人”的頭像,他特別高興地捧着頭像拍了照片。他説他一共獲得了三百多條資訊,後來集中到了兩個人的身上,一個是神秘的夫人,她的丈夫是海軍陸戰隊的。海軍陸戰隊回國以後帶回了一箱子化石,這個夫人説她手上有化石,他們後來約定了到帝國大廈86層見面。那個女的去了,把化石照片給他看了。這個時候旁邊有一個人衝着他們拍照,那個女的緊張地跑了,也沒有留地址,後來雖然聯繫上了,但這個事沒有談下去,不了了之了。

他還提供過另一個線索,他説美國海軍陸戰隊有一個戰士跟他講,在珍珠港爆發的前夕看到兩個人抬了一箱東西在他前面十步遠的地方埋下去了。當時我聽到這個消息以後,就去了這個地方—前門東大街42號,屬於釣魚臺國賓館的分館,叫作前門賓館。管理處的人給了我圖紙,也給了我照片。可惜那個地方蓋了車庫。管理處的人説,只要政府同意我們就可以挖,後來我就向政府報告了。但後來由於各種原因,也沒有繼續尋找了。

然後我開始在國外舉辦展覽了,展覽的時候就傳播尋找“北京人”化石的消息。在新加坡搞中國恐龍展時,我們在報紙上登了“北京人”丟失的事情。另外,我們還贈送“北京人”頭骨的模型和復原像給新加坡國立博物館來進行宣傳。

1989年我做了一件破天荒的事,過去“北京人”發現紀念活動都是科學院來舉辦國際會議。1989年那一次,我説裴老已經不在了,我們應該祭奠他,我們自然博物館應當出面組織一次紀念會。這個紀念會規模不小,有340人參加,影響也很大,很多媒體來替我們報道,我們還給裴老樹了銅像,出了紀念郵封。會議後我們出了一本《六十周年紀念會議論文集》,也編了一個《大事記》。《大事記》把歷年來發掘的情況做了彙編,每一次挖了多少也做了統計。在保護周口店遺址方面,我提出不要去亂挖,更不要輕易地挖。“北京人”在人類起源研究中有重要的地位,在科學發現史上的作用也非常大。過去對周口店遺址的淘寶式的發掘,大塊大塊的爆炸,大家都是有些後悔的。所以我覺得周口店未來的工作不是進一步挖掘的問題,而是要好好保護!它的作用應該是充分利用已有材料演示人類演化的過程。另外我認為目前最重要的應當把原有的材料深入研究,還有已經挖出來還沒來得及清理的東西要及時清理,遺棄的大塊大塊的發掘物要解析它。

我對幾位老先生的印象

我跟裴老接觸之後,感覺到他很耿直,對下面的人也很親切。我來到古脊椎所前,我的導師就講,你去古脊椎所多找裴老。我挺懷念裴老的,他對年輕人很隨和,在野外吃東西就跟我們一起坐在地上。他是搞地質出身的,教了我很多東西。在編寫《北京人》這本書的過程中,他一直在做我的後盾。在編書的過程當中,他提出了一個自我評價的問題,他認為頭骨的發現固然重要,但是遠遠不如他識別了“北京人”會製造工具更有意義。當時他遭到了很多人的質疑,但是他堅持探究的精神,非常值得我們學習。裴老喜歡釣魚,我陪他釣了好幾次魚。裴老是京城學術界有名的“三條魚竿”之一。我陪他到洱海釣魚,釣了半天魚不上鉤。旁邊有一個人釣了一條很大的魚,我就跟他説,我們老先生釣了半天沒有釣上,這條魚你能賣給我們嗎?他説,我好不容易釣上的,回去還要煮湯喝。結果裴老挺掃興的。後來中國自然博物館協會籌備會在我的老家南通召開。裴老釣魚癮又上來了,問這裡有沒有好地方釣魚?我説博物館旁邊就是一個大魚塘。但是奇怪的是,魚就是不上他的鉤!

賈老喜歡喝酒,我還有跟他一起喝酒的照片,我每次去有好酒都給他帶過去。他生病吊鹽水,我去了以後,我説賈老,你現在喝不了酒了吧?這樣吧,跟護士説一説,拿酒往你點滴瓶里加一點。賈老聽完就笑起來了。1935年之後,裴老去法國學習,基本上都是賈老主持工作。賈老很勤奮,他是沒有上過大學的院士。楊老是陜西的幾大才子之一。老一輩學者們的文采都非常好,裴老寫過小説,他有一篇小説還入選了魯迅編的《中國新文學大系》,當時他也屬於“文青”。裴老還喜歡藝術,他寫的《舊石器時代之藝術》既風趣又幽默。楊老的古詩詞是有名的。從文學修養講起來,楊老是第一,新文學最好的是裴老。他們過去不僅寫人類學、古生物的東西,也寫游記、考察記,還有一些詩詞文集。

我對圍繞周口店進行研究的一些看法

我在古脊椎所,一是圍繞“北京人”做了一些研究,然後以“北京人”為基礎來研究其他更早的和更晚的人類,基本上都發表了文章。我在古脊椎所工作期間駐周口店時,除了培訓,還負責接待,給國外學者和媒體介紹周口店。我曾寫了《中國古人類學研究的歷史與現狀》,內容包括周口店的整個發掘過程,然後又再研究了藍田人、元謀人,這些都牽涉到跟“北京人”的對比。起初,對“北京人”的硏究,是把上下層的原始人都作為一體來研究的。1966年在第三層發現頭骨,當時我已經感覺到上下層的個體形態不一樣。從距今五六十萬年到二十多萬年,形態在變異,男女性不一樣,年齡大小不一樣,進化程度也不一樣……實際上我們搞古人類的東西,搞多了就會發現,一塊人骨頭上會有五六種變異,但往往很多人忽視了這些。

另外,我們要尊重前輩的研究成果,不僅是因為他們是我們的老師,更是因為他們已經花了很大的力氣,比如説周口店年代測定是綜合研究的,十幾個單位各種手段都用上,你怎麼説他們沒有進行研究呢?認為只有自己的研究才是最新的研究,這樣是不對的。所以對前人的工作的不尊重,對前人的研究成果不尊重,我是非常反感的。

周口店遺址是個寶,不要隨便去開發,不要想去淘寶。當然最近這次發掘,發現用火遺跡是很好的。其實我認為人類的用火是很早的,所以我提出元謀人會用火的問題不是沒有根據的,為什麼呢?在南非有遺址,已經發現了距今一百六十萬年的洞穴裏有燒骨灰燼什麼的,顯然周口店發現用火遺跡應該是意料之中的。

周口店很多東西,我們確實沒有很好地考究,看問題難免就比較片面。另外做人類研究,應當綜合看問題。首先要精通一門,然後還要擴大知識的領域。現在的研究人員利用了很多新的辦法,我覺得有一些手段比我們當時要進步得多,但是總覺得有分量的東西發現得還太少了,關鍵性的東西發現得太少了,這是我個人的看法。我們要找的是什麼東西呢?應該關鍵性的東西,如從猿到人轉變階段的東西,比如説從舊石器到新石器轉化的東西,這些都是研究演化關鍵的重點。

周口店要研究得好,應當有一支精幹的科研隊伍,主要研究周口店本身的東西,要達到相當高的水準,不能拘泥於一般的研究。展覽水準的高低就是研究人員研究水準的高低。我認為做科研的人要走兩個路子,專業的書科普化,讓人看得懂;科普的文章專業化,要有知識含量。

未標題-3.jpg.jpg

未標題-3.jpg.jpg