- 在紙上復活四十年前的北京

《受命》 止庵 著 人民文學出版社

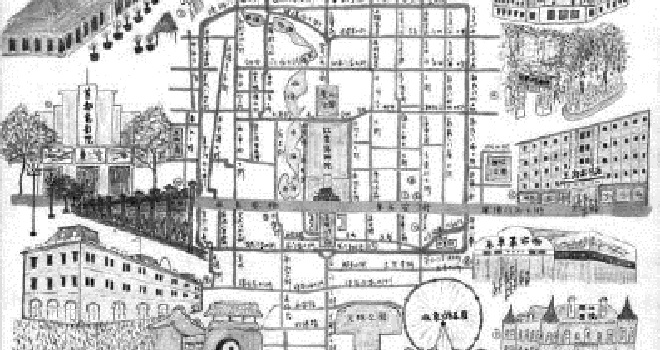

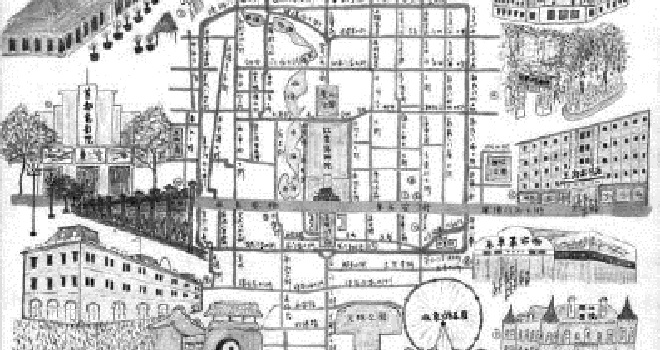

20世紀八十年代的北京 綠茶繪

《受命》是止庵的第一部長篇小説,據他本人説也是最後一部。它以伍子胥復仇的現代化演繹,回到了那個天真而感傷的20世紀八十年代,通過知識青年、醫生、勞工等不同身份人物的在場、言説,對那一時期北京風物事無巨細的描寫,形成了一種眾聲喧嘩的語調,令哪怕是沒有經歷過20世紀八十年代的讀者,也能具體地感受到那個年代人們的樸實、朝氣、理想主義。

《受命》的主人公冰鋒是一位牙醫,他的生活單調平常,波瀾不驚,直到母親對於一段封存往事中仇人的指認,冰鋒從此踏上復仇之路。與其説是復仇,毋寧説是解惑,在解惑的過程中,冰鋒遇到志趣相投的女主人公葉生,他們參加興趣小組、逛書店、走衚同、談文學,他們的交往是20世紀八十年代“文藝熱”對普通人生活影響的一個縮影。但伴隨着交往的深入,冰鋒逐漸意識到自己是一個秘密的攜帶者和豢養人。

止庵在小説中設置了兩組反差關係。一組是男主角和女主角,他們一個沉浸舊歲月、到過去找答案,一個渴望新生,向未來揮手呼喚,偏偏兩個人的命運又發生勾連,結成親密關係。另一組反差,就是緊張情節與日常敘事間的反差。止庵一改懸疑小説緊湊的寫法,採用不疾不徐的語調,在主人公對真相的追尋中,將舊京風物娓娓道來,筆記小説式的寫法令《受命》充滿日常感,昔日舊事,在他筆下如同正在發生。

《受命》對生活的描寫十分細緻,比如小説寫到冰鋒去百萬莊糧店買米,沒有經驗的作者,該是一筆帶過,但止庵在這一段給出了工筆式的描繪,他寫道:“(冰鋒)把糧本、米票、面票和錢遞進窗口,各買了十五斤。他來到櫃檯前,裏面的營業員用一個上大下小的木鬥從大木箱裏了米,放到磅秤上稱重。他將帶來的口袋兜住與櫃檯相連的漏斗,營業員從那裏將米倒進口袋,敲了敲漏斗。然後又去稱麵粉。冰鋒從墻上取了兩根小麻繩,分別係好袋口,提回家來。”

止庵曾説,“在不超出人物關係與情節的前提下,希望為我生於斯長於斯亦將終老於斯的城市,為已經改變的往昔的生活,記錄下一點什麼。”正是精準的生活細節,讓這部小説變得可靠。在歲月的淘洗與沉澱下,流年似水般的語調令小説的質地舒服、熨帖。

借用伍子胥、哈姆雷特與冰鋒這組對照關係,在冰鋒對伍子胥、哈姆雷特行為的思索,對是否復仇的猶豫中,止庵加入了他對復仇的思考。借助冰鋒對莎士比亞的重讀,小説也對比了哈姆雷特和伍子胥這兩個文學史上著名的復仇人物。哈姆雷特“未免想得太多,也説得太多了”,而伍子胥則“信念看似簡單,然而結實有力”。哈姆雷特更像是一位哲學家,他最大的對手是他自己,而伍子胥在復仇時從不高談闊論,他只需戰勝際遇和命運即可,而冰鋒為此感慨道:“伍子胥復仇的難度要比哈姆雷特大得多”。

《受命》在寫法上與張北海的《俠隱》不謀而合。《俠隱》明寫民國奇事,實寫北平風物。《受命》借傳奇故事,復活20世紀八十年代北京的氣質。《受命》對生活細節、尋常巷陌的描寫事無巨細,幾乎到了考據的地步。為了盡可能不出錯,止庵還收集了多張不同年代的北京地圖作為對照。

《受命》中令人印象深刻的還有主人公冰鋒與葉生的際會。他們因詩歌小組結緣,但葉生是仇人的女兒。如果我們看這個設定,這其實是一個俗套、獵奇的手法,為了復仇接近仇人女兒,卻與仇人女兒産生感情。在小説第二部裏,賦予小説家止庵最大的考驗,就是怎麼讓這段俗套的關係,寫得妥帖、自然,而止庵的辦法,就是從日常入手,以盡可能克制的筆觸,描寫冰鋒和葉生小心翼翼的對話。那些大膽的情慾、流動的喜歡,被壓抑在一段段曖昧朦朧的對話中。閃爍其詞的話語、無以名狀的情緒,生活中一個個發生了什麼,卻好像什麼都沒發生的時刻,在《受命》中躍然紙上。

以至於,當我沉浸於這個文本,其實已經不太關心具體的故事,而是被那種真實的情感、真切的人所打動。止庵的立意不僅僅是寫一部復仇故事,或者一個1984年的北京愛情故事,他是用更迂迴的方式,對20世紀八十年代的文化啟蒙進行了一次總的回顧。冰鋒和葉生,就是兩個被啟蒙的人,知識的啟蒙、情感的啟蒙,更是對追尋自我意志的思想上的啟蒙。在這部小説裏,男女之間的關係不是一方控制另一方,也不是男性對女性的簡單凝視,而是兩個互相尊重的人,對自我意志的捍衛與選擇。

以前覺得止庵是學者,讀完《受命》,確信他是一位極其了得的小説家。細膩、隱忍,強大的文本控制力,對人事的把握近於通透,難得的是寫活了20世紀八十年代的北京。

學者寫小説,容易掉書袋,但《受命》是一部彰顯知識卻不讓人厭煩的小説,對知識的運用並沒有蓋過人物,相反,作者筆下的人物細膩、柔情,又有俠隱式的意趣。小説中對男女心理的把握、對舊北京風物的熟識,宛如一部舊京風物志,令我猜測:故事、情節皆為外皮,重要的是留住那個時代的余溫。(宗城)

在紙上復活四十年前的北京

在紙上復活四十年前的北京