- 陳翔鶴的兩首生命絕唱1

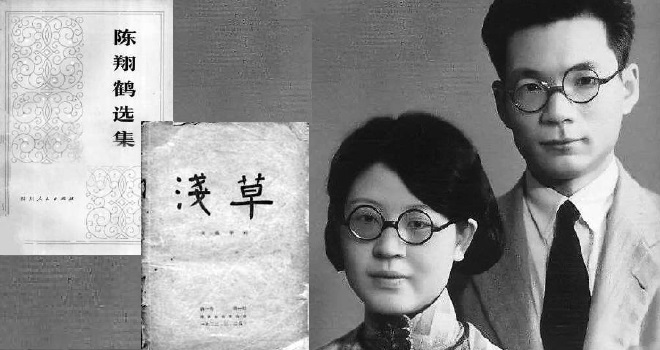

陳翔鶴和妻子王迪若

一九六一年末,《人民文學》發表了陳翔鶴的《陶淵明寫〈輓歌〉》,使沉寂蕭條的歷史小説創作熱鬧起來,僅一年多時間便有近四十篇歷史小説冒出文壇。因此陳翔鶴寫的《陶淵明寫〈輓歌〉》被視為當時歷史小説的“先驅”。歷史小説歷來被稱為“象徵性”的敘述,是“借古人的酒杯,澆作家自己胸中的塊壘”。當然,它不是將歷史事件直接對應到現實政治,恰恰相反,它一直保持對政治的疏離,更多是一種文化象徵,比如《陶淵明寫〈輓歌〉》,更多地是對知識者精神內面的一種探索。而之後出版的長篇歷史小説《李自成》,被戲曰:“高夫人太高,紅娘子太紅,李自成成為無産階級領袖。”讀者和評論界對陳翔鶴作品熱烈讚譽,而對《李自成》的謹慎和冷漠,除了與作品的思想性和藝術性及審美相關,怕也與作者的文化人格評價分不開。文學之外的東西,永遠左右不了文學。

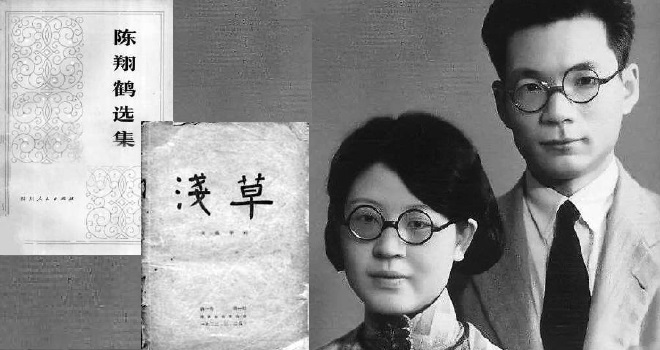

陳翔鶴參與的、成立於上世紀20年代的淺草社出版刊物

陳白塵推崇陳翔鶴道:“一般作家是用紙和筆寫作的,革命作家是用血和肉寫作的,翔鶴是用他整個生命來寫作的,所以我稱他為真正的作家。因為,他首先是一個真正的人。”是的,陳翔鶴先生是用生命索琴奏曲,奏響千古絕唱《陶淵明寫〈輓歌〉》和《廣陵散》。

“淺草”與“沉鐘”

陳翔鶴比沈從文大一歲,上世紀二十年代初,兩人相識在北京。沈從文先生在《憶翔鶴》一文中寫道,沈從文於一九二二年孤身從湘西鳳凰來到北京半工半讀,生活清苦,為了生計,一九二五年來到北京香山慈幼院做了一個小職員,住在香山飯店前山門新宿舍裏。“別的職員因為上下極不方便,多不樂意搬到那個宿舍去。我算是第一個搬進去的活人。翔鶴從我的信中知道這個新住處奇特環境後,不久就充滿興趣,騎了毛驢到頤和園,換了一匹小毛驢,上香山來尋幽訪勝,成了我住處的客人了。在那簡陋宿舍中,和我同過了三天不易忘卻的日子……”

陳翔鶴是重慶人,二十年代就到北京和上海參與組織文學社團淺草社和沉鐘社,社員有林如稷、陳煒謨、趙景深、馮至、馮文炳等,多為四川籍。魯迅認為:“淺草社”其實也是“為藝術而藝術”的作家團體,但他們的季刊,每一期都顯示着努力;向外,在攝取異域影響,向內挖掘自己的靈魂,要發見心裏的眼睛和喉舌,來凝視這世界,將真和美歌唱給寂寞的人們。”魯迅對“沉鐘社”評價也很高:“沉鐘社確是中國的最堅韌、最誠實,掙扎得最久的團體”(《〈中國新文學大系〉小説二集序》)。魯迅這麼高度評價一個文學社團,是極為少見的。

作為淺草社和沉鐘社的主力,陳翔鶴曾寫出《悼——》《不安定的靈魂》,收入小説集《不安定的靈魂》,其小説中,大多是一些憂鬱悲觀而又苦苦掙扎的知識青年,這些人物都帶有陳翔鶴自身的投影。一九三八年,陳翔鶴加入了中國共産黨,一九五三年調到北京,任中國作協理事、古典文學部副部長,後又調到社科院,再到《光明日報·副刊》任《文學遺産》專欄主編、《文學研究季刊》主編。

陳翔鶴剛調到北京,又與沈從文謀面,白雲蒼狗,已過三十個年頭,二人想起香山往事,感慨良多。陳翔鶴還清晰地記得,沈從文在一棵古松前,抱了一面琵琶,為他彈過《梵王宮》曲子。或許因為沈從文初學,他當面笑曰:“彈得真蹩腳,聽來不成個腔調,遠不如陶潛揮‘無弦琴’有意思……”兩位書生純真率直的風誼平生,讓我們看到他們文化靈魂的乾淨。更有趣的是,沈從文先生很早就遠離了文學,《梵王宮》也未成曲調,但陳翔鶴卻以生命索琴奏曲,為陶潛彈起千古絕唱《陶淵明寫〈輓歌〉》和《廣陵散》。

為陶淵明“翻案”

作家創作小説,總要有動因。陳翔鶴寫《陶淵明寫〈輓歌〉》和《廣陵散》,緣於學術界於一九五八年至一九六〇年,在古典文學研究領域進行的一場曠日持久的“陶淵明討論”,而且主陣地就在陳翔鶴主持的《光明日報·副刊》的《文學遺産》欄目。

新中國成立以後,對陶淵明的研究一直存在着分歧。李長之專著《陶淵明傳論》,用血統論證明陶淵明受祖先影響,不忠於晉王朝,鄙視農民,“反映了沒落的士族意識”,其詩“保留了沒落的情調”。而閻簡弼在其《讀陶淵明傳論》一文中,批駁了李長之對陶淵明的指責和否定是“無中生有”,而基本肯定陶淵明是傾向人民的,與社會動亂中人民的願望是一致的。討論中,多數專家都肯定陶淵明的積極一面,認為他“躬耕自資”,每日到田壟侍弄桑麻禾黍,不為五斗米向鄉里小人折腰,與農民卻有深厚情感,這在老莊思想和隱逸風氣盛行的晉代,殊為難得。討論結果為陶淵明正了名。到了“反右”鬥爭之後,“左”的東西抬頭,關於陶淵明的評價又重新分成對立兩派。在特殊語境中,大多數學者,包括茅盾在《夜讀偶記》一書中,對評價陶淵明都小心翼翼。一九六一年,由陳翔鶴主編的《文學遺産》將持續兩年之久的“陶淵明討論”結集出版為《陶淵明討論集》,勇敢地為被冤枉的陶淵明翻了案,恢復其歷史真相,陳翔鶴功莫大焉。

陳翔鶴作為學者,對古典文學造詣極深,其子陳開第説:“父親對莊子、屈原、韓非、賈誼、司馬遷、曹植、阮籍、李商隱……都做過一些研究,準備以後休假時,即以他們的事跡為題材創作小説。”關於寫歷史小説的事,陳翔鶴曾與老友沙汀、張天翼、陳白塵、馮至等人談過,他們都極為支援。

對陶淵明,陳翔鶴原本想寫文章參加討論,但考慮自己主持《文學遺産》,多有不便,於是便將他對陶淵明的認知和崇敬,化成感性的文學形象,參與理性的學理討論。一九六一年,完成了《陶淵明討論集》後,他利用休假期間寫了一篇為陶淵明“還原真相”的小説《陶淵明寫〈輓歌〉》。

該小説寫東晉詩人陶淵明從出仕到歸隱的紛紛擾擾的政治經歷和人生命運,晚年又逢晉宋易代的變遷,泰然對待榮辱生死,“托體同山阿”,回歸田園自然。小説着重刻畫了暮年詩人清貧自在、安詳豁達的精神境界,讓我們看到古代知識分子不與統治者同流合污的高潔靈魂。

以生命索琴奏曲

一九六二年,陳翔鶴又在《人民文學》第十期發表了另一歷史小説《廣陵散》,再次引起寂寥的文壇一陣熱鬧。《廣陵散》敘述建安文學之後的兩個有代表性的人物阮籍、嵇康及嵇康被殺的經歷。嵇康一生崇尚老莊,恬靜寡欲,好服飾美酒音樂,求長生不老;另一面放任自然,尚奇任俠,剛腸嫉惡,鋒芒畢露,與當權的司馬氏集團對抗,揭露其專權殘暴。其詩歌也峻急剛烈,繼承了“建安文學”的風骨。因“非湯武而薄周孔”的牢騷話,嵇康受司馬師集團鐘會構陷,與呂安一起無辜被殺,演繹了一齣文人死於非命的悲劇。

南朝竹林七賢畫像磚,最左撫琴者為嵇康。

在該小説的“附記”中,陳翔鶴寫道:“像嵇康、呂安這樣的人,如果生在今世,我們不難想像,是要在作家協會或音樂家協會的負責同志中才能找到他們,然而他們就是在最高封建統治階級曹氏和司馬氏兩家內部鬥爭中白白作了犧牲。”

但過了沒多久,這兩部表現中國傳統士人憤世嫉俗、不與權貴同流、富有爭議進步精神的歷史小説,便遭到無情地批判,認為《陶淵明寫〈輓歌〉》宣傳消極頹廢思想;《廣陵散》聯繫“附記”,乃是借古人攻擊現實的毒草。

“文革”期間,陳翔鶴受到不公正的對待。一九六九年春,他在被押去批鬥的路上,突然倒下,發病身亡。就在陳翔鶴被隔離審查時,他對子女説:“我是共産黨員,是徹底的唯物主義者。別人愛怎麼説就怎麼説吧,不是我的思想,我沒法承認。我相信二十年後,他們都不會那樣看我。”

陳翔鶴曾對老友楊晦説:“我總覺得我人比文章好些,內心又比本人好些。”

我們權且將他這句話,視為陳翔鶴的墓誌銘。(汪兆騫)

陳翔鶴的兩首生命絕唱1

陳翔鶴的兩首生命絕唱1