- 歷史文化2.jpg.jpg

洪武元年(1368年)朱元璋定都南京,改大都為北平,改大都路為北平府。永樂元年,朱棣登上皇帝寶座,改北平為北京,改北平府為順天府,重新定都北京。大興、宛平為京縣,分治郭下。直至1553年,北京外城墻最終建成。至此,北京城今天所見的“凸”字型格局便已完成。

由明到清,順天府所轄州縣雖有調整,但變化不大。

清代北京城內的建置比前代複雜。尤其到了清末光緒年間,將北京內城、外城分別分為了若干巡警區,稱為內左某區、內右某區、外左某區、外右某區等。雖然這些“區”還不是現代行政區中的“區”的概念,只是巡警區,但無疑是北京市城區分區的開端。

清末的北京內外城竟然設了46區。

民國時期的中國經歷了複雜的歷史變革與選擇,基本分成2段。先是北洋政府建都北京。到1928年,國民黨政府遷都南京,將北京降為北平市,改隸河北省。

1949年1月31日,北平和平解放。2月2日,北平市人民政府臨時劃定全市為32個區。6月,華北人民政府批准北平市將黃村等46個自然村和豐台南端的高家堡等四個村劃歸河北省;長辛店南部的崗洼等12個村劃歸察哈爾省。經過調整,市域較2月有所減小,全市由32區調改為20區。9月27日,中國人民政治協商會議第一屆全體會議決定中華人民共和國定都北平,北平改名北京。

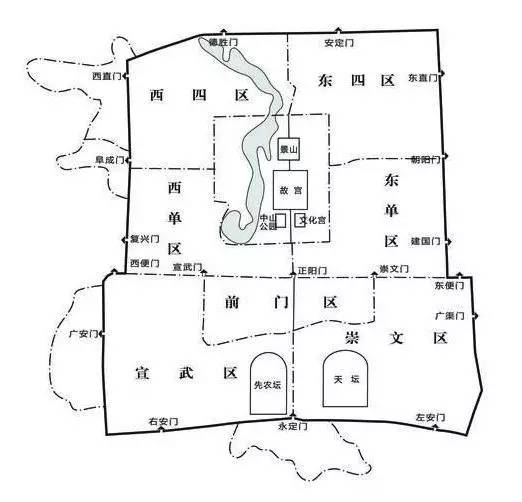

1950年,北京市政府決定將城內原有的12個區調整合併為9個區,內城劃為5個區,外城劃為4個區,依次定名為一區至九區。

1952年,將第五區、第九區取消,分別併入臨近區,將1950年城區內的九個區縮減到七個,以地名命名區名。第一區改稱東單區,第二區改稱西單區,第三區改稱東四區,第四區改稱西四區,第六區改稱前門區,第七區改稱崇文區,第八區改稱宣武區。經過調整,郊區劃為東郊區、南苑區、豐台區、海淀區、石景山區,京西礦區。北京轄13個區。

1955年,將德勝門、安定門、東直門、朝陽門、東便門、廣渠門等關廂地區分別劃歸西四區、東四區、東單區與崇文區管轄,區域面積有所增加。

1956年,昌平區併入,北京轄14個區。

1958年,4月,撤銷前門區,其地域分別劃入崇文和宣武兩區。5月,將東單、東四兩區合併,改稱東城區,將西單、西四兩區合併,改稱西城區。城區由七個區變為四個區。同是5月,將京西礦區改名為門頭溝區,東郊區改名為朝陽區。

所以西城區雖然歷史悠久,但得名最晚,1958年初次得名。

歷史文化2.jpg.jpg

歷史文化2.jpg.jpg