每年夏天,有兩個重要的日子都會與溫暖的好天氣一起到來——“5.18國際博物館日”和“文化和自然遺産日”。博物館和遺産地作為歷史的守護者,為我們揭開神秘過去的面紗,引領我們展望燦爛美好的未來。

今年的“文化和自然遺産日”主題為“保護革命文物 傳承紅色基因”,新時代革命文物的保護和利用、革命精神的傳承和發揚將成為不僅是文保人,更是每個人應關注的重要話題。行動起來!保護文物,人人有責!

保護革命文物 傳承紅色基因。革命文物凝結着中國共産黨的光榮歷史,展現了近代以來中國人民英勇奮鬥的壯麗篇章,是革命文化的物質載體,是激發愛國熱情、振奮民族精神的深厚滋養,是中國共産黨團結帶領中國人民不忘初心、繼續前進的力量源泉。

北京的博物館當中,有許許多多深入人心的紅色故事。2018年11月27日至12月3日期間,在由中宣部、文化和旅游部組織的首屆全國紅色故事講解員大賽當中,許多紅色講解員娓娓道來了他們眼中的紅色故事。接下來,就讓我們邀請紅色講解員們為大家一一講述吧!

紅色故事②:中國天眼

紅色講解員②:劉芷廷

【紅色講解員介紹】

中國科技館講師,全崗輔導員。多次在中國科協機關黨委和館黨委組織的徵文比賽與黨課講稿比賽中獲獎,並多次擔任中科館教育活動、系列課程與創新課題的主要負責人。

接下來讓我們一起了解一下

這是一個怎樣的紅色故事吧

↓↓↓↓↓

“中國天眼”

今天,就為大家先介紹一件展品。大家看,這個展品全稱是500米口徑球面射電望遠鏡,簡稱FAST。當然,這只是一個可互動的模型,真正的FAST坐落在貴州的一片大山深處,相當於30個足球場那麼大,是目前世界上口徑最大的望遠鏡,它能接收來自宇宙深處的電磁波,能看到137億光年外的地方,被稱為“中國天眼”。它的出現讓我國進入到世界天文學研究的領先地位!

1993年,無線電科學聯盟大會在日本東京召開。有位科學家提出一個設想,建造新一代射電望遠鏡,接收更多來自宇宙的訊息。FAST工程首席科學家兼總工程師——南仁東教授聞訊,有些坐不住了,腦子也飛出了會場外,他想,中國要在宇宙探索中從跟跑者成為領跑者,就必須要有自己的大射電望遠鏡,越想越激動。

會後,他“砰”的一聲推開中國參會代表的門説:“咱們也建一個吧。”

“建什麼?”

“建大望遠鏡啊!”

對,就是建新一代射電望遠鏡!

於是便有了後來“中國天眼”的設想,為此,南仁東放棄了平穩的發展和優厚的待遇,踏上了回國的征程。

當時,中國最大的射電望遠鏡口徑只有25米,而南老想要建造的是500米口徑望遠鏡,究竟要建在哪呢?這是南仁東面臨的一個難題。

FAST的最佳臺址是大山深處,無電磁干擾的純凈地帶。為尋臺址,已經年過五十的南教授帶着300多幅衛星遙感圖,穿梭在“天無三日晴,地無三尺平”的雲貴高原中,大山裏沒有路,也被他走出了路。

在一次爬山的途中,他腳下一滑,整個人滾了下去,周圍全是懸崖峭壁,幸好有兩棵小樹擋住了他,才躲過一劫。就是伴隨着這樣的險情,他幾乎踏遍了中國西南的所有大山和洼地,用了整整十二年,才最終找到了這個叫大窩凼的地方,這裡就是天眼的所在地。

尋址、立項、策劃再到工程開工,快二十年的時間過去,南仁東已是年近古稀,但是他依舊日夜奮戰在工地上,帶領着團隊攻克了一個又一個的難題。

就在天眼的建設工程穩步推進之時,一個突如其來的消息打破了平靜:2015年,南老被診斷出罹患癌症,可就在他做完手術三個月後,FAST的工地上又再次出現了他的身影:八字鬍,牛仔褲,一如往昔般地指揮着工程建設,他在和時間賽跑!

2016年9月25日,FAST終於落成啟用。那天,南老站在高高的圈樑上,望著耗盡他一生心血才“初長成”的大望遠鏡,欣慰地笑着説道:這是一個美麗的風景,科學風景。

一年後,天眼探測到了第一顆脈衝星信號,實現了中國望遠鏡發現脈衝星“零”的突破!

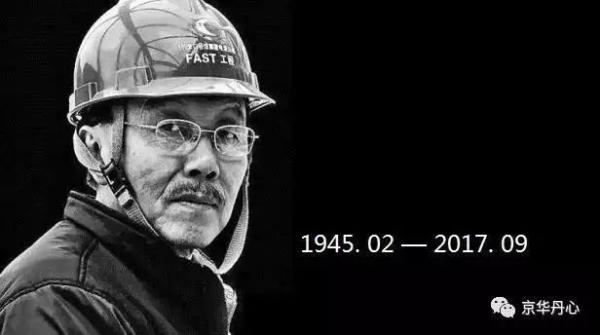

而就在首批成果即將震撼問世,南老卻走了,他讓中國睜開了“天眼”,而他自己卻永遠閉上了雙眼。

資料來源:京華丹心