- 【運河知多少】帶着你看東城

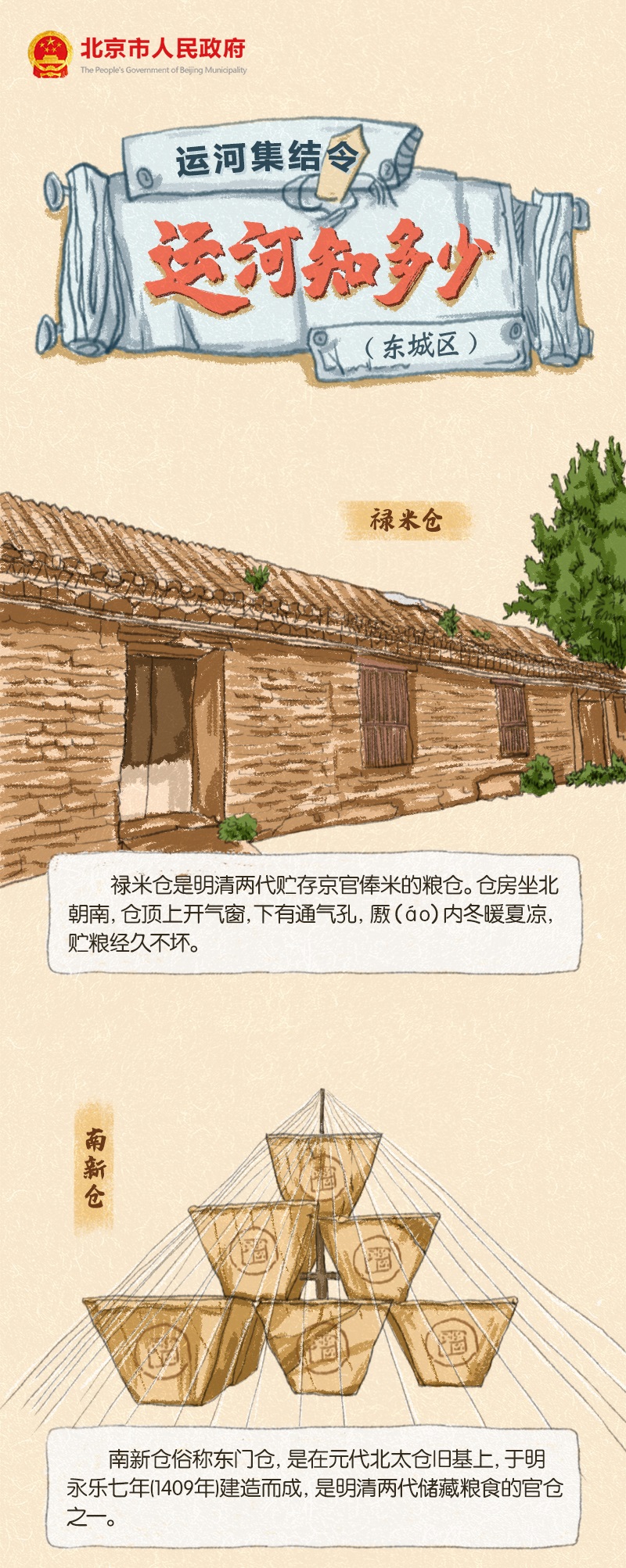

祿米倉 〔祿米倉73號·明、清·市文物保護單位〕

明清兩代貯存京官俸米的糧倉。四週環以圍墻,圍墻及倉厫均用城磚砌成。倉內原有明代歷任倉場監督題名碑,其中刻有海忠介公瑞曾為倉場監督。清康熙二十三年(1684)有厫57座,到光緒末年,減為43座。1900年,八國聯軍入侵北京,將城內所有存糧拍賣,糧倉遂改作他用。1911年改為陸軍被服廠。現存厫3座,偏於一隅。倉房坐北朝南,倉合瓦懸山頂,兩山為五花山墻,每厫五間,面闊23、進深17、高約7米。倉頂上開氣窗,下有通氣孔,厫內冬暖夏涼,貯糧經久不壞。

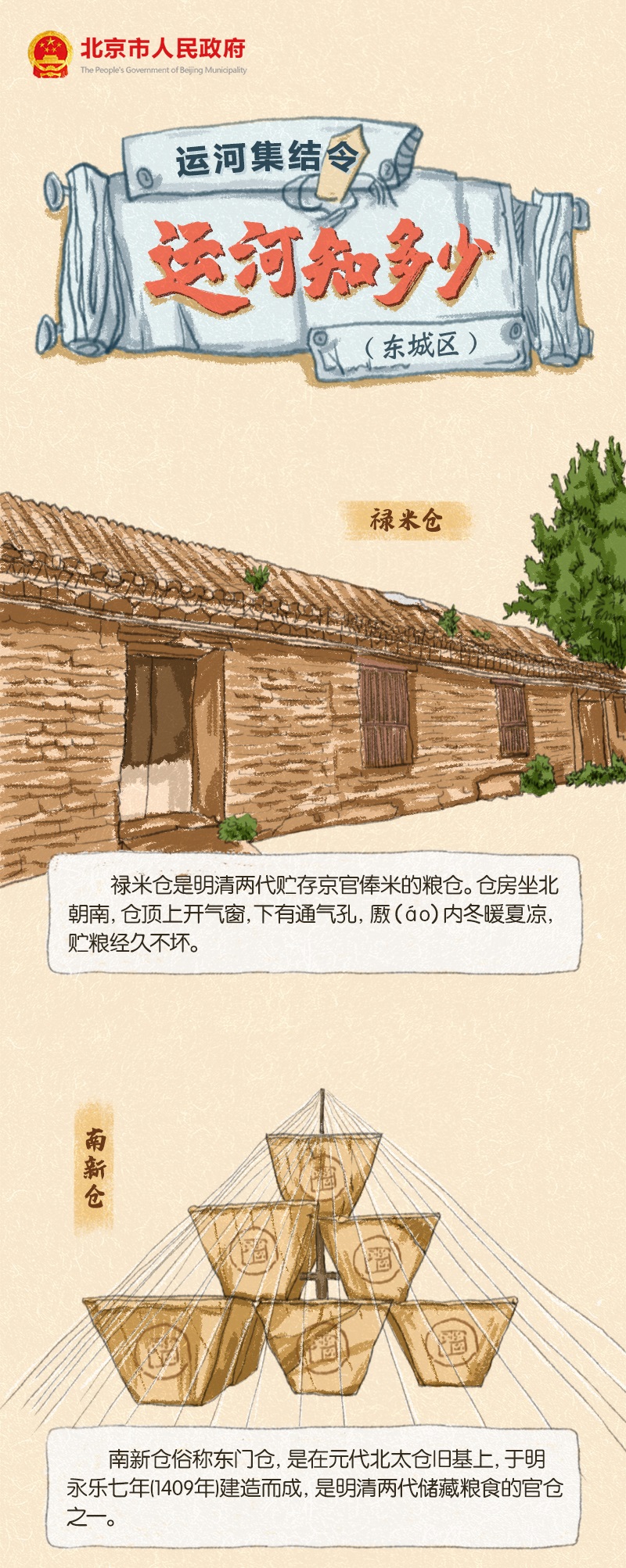

南新倉 〔東四十條22號·明、清·市文物保護單位〕

南新倉俗稱東門倉,是在元代北太倉舊基上,於明永樂七年(1409年)建造而成,是明清兩代儲藏糧食的官倉之一。明代北京設軍衛,衛倉儲軍糧,納入官倉管理,南新倉時轄衛倉8座。清初,南新倉有30廒,經康熙、雍正、乾隆三朝,陸續增為76廒。明初規定倉廒以三間為廒,後改為一廒五間。每廒面闊約23.8米,進深17.6米,高約7.5米。廒門挂匾額,標明某衛某號,現南新倉廒匾已不存在。

北新倉 〔北新倉衚同12號、甲16號·明、清·市文物保護單位〕

東城區北新倉衚同甲16號,為明、清兩代糧倉。現為北京市文物保護單位。原南部與海運倉毗連,明永樂年間,東直門內以南部分曾為元代湖泊,明代利用湖泊將漕運糧食直抵糧倉。其後,於海運倉之北建了北新倉,形成了並列二路院落的兩座倉庫。海運倉、北新倉二倉,共在一個大糧倉院子,在東直門內南小街,南門為海運倉,北門為北新倉。海運倉對南開門,北新倉向北開門。海運、北新二倉,清代仍明舊制,清初時有倉廒49座,康熙三十二年(1693年)增至85廒。“八國聯軍”進入北京後,強佔糧倉,北新倉作為糧倉的使命就此完結。海運倉則陸續被拆除。民國時改建成朝陽大學。今天,今存厫7座,其通風設施大都保存完整。

玉河庵(春風書院) 〔地安門東大街99號·清代〕

坐北朝南。主要建築原有山門及兩層大殿,殿宇面闊三間,灰筒瓦硬山頂。原有佛像、香爐、匾和鐘等文物。今山門已拆除,大殿尚保存。

2008至2011年,東城區對玉河北區全面實施河道風貌恢復整治工程,重現平安大街以北運河水系“水穿街巷、綠樹成蔭”的歷史風貌,將整個區域辟為玉河遺址公園面向社會開放,成為一處市民休閒的市政景觀。在這期工程中,針對故道東緣與玉河文脈緊密相承的文物建築玉河庵,在保留其磚木結構基礎上,經整體修繕後,自2019年起作為春風書院,正式對公眾開放,成為北京市民探尋古都歷史文化的一處城市標誌性文化場館。

東不壓橋(澄清中閘)遺址 〔平安大街與東不壓橋衚同相交處西北角·明代〕

又稱布糧橋、東步糧橋、東步梁橋,與西步糧橋對稱,2007年重新發掘,橋券已毀,總長應為47.1米,寬約10米。東西兩側引橋橋面石尚存。橋北應為澄清中閘,東西兩側閘槽尚存,相距約5.6米。

【運河知多少】帶着你看東城

【運河知多少】帶着你看東城