- 【運河知多少】帶你看西城

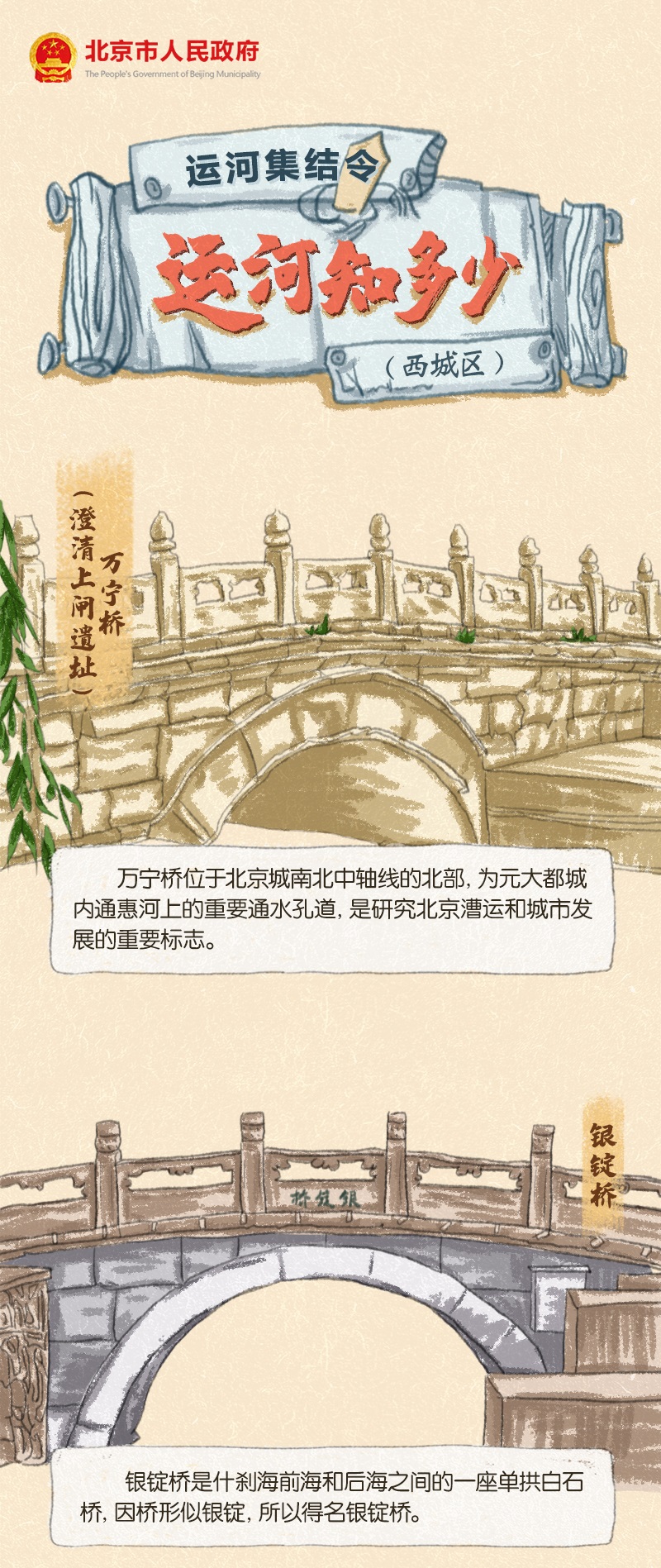

萬寧橋(澄清上閘遺址)〔西城區地安門外大街·元代〕

為調節水位,郭守敬在積水潭東岸通惠河起點處建造了木結構的水閘,即海子閘。據《元史•河渠志》記載,1295年,皇帝批准將海子閘更名為“澄清閘”,1330年,又用石材重建了與石橋連為一體的澄清閘。橋名“萬寧橋”,但人們總是習慣稱之為“海子橋”。明代因地近北安門(俗稱後門),亦稱後門橋。萬寧橋為單孔石拱橋,橋兩側堤岸雕有鎮水獸,造型優美,栩栩如生,是珍貴的石刻藝術品。萬寧橋位於北京城南北中軸線的北部,為元大都城內通惠河上的重要通水孔道,是研究北京漕運和城市發展的重要標誌。

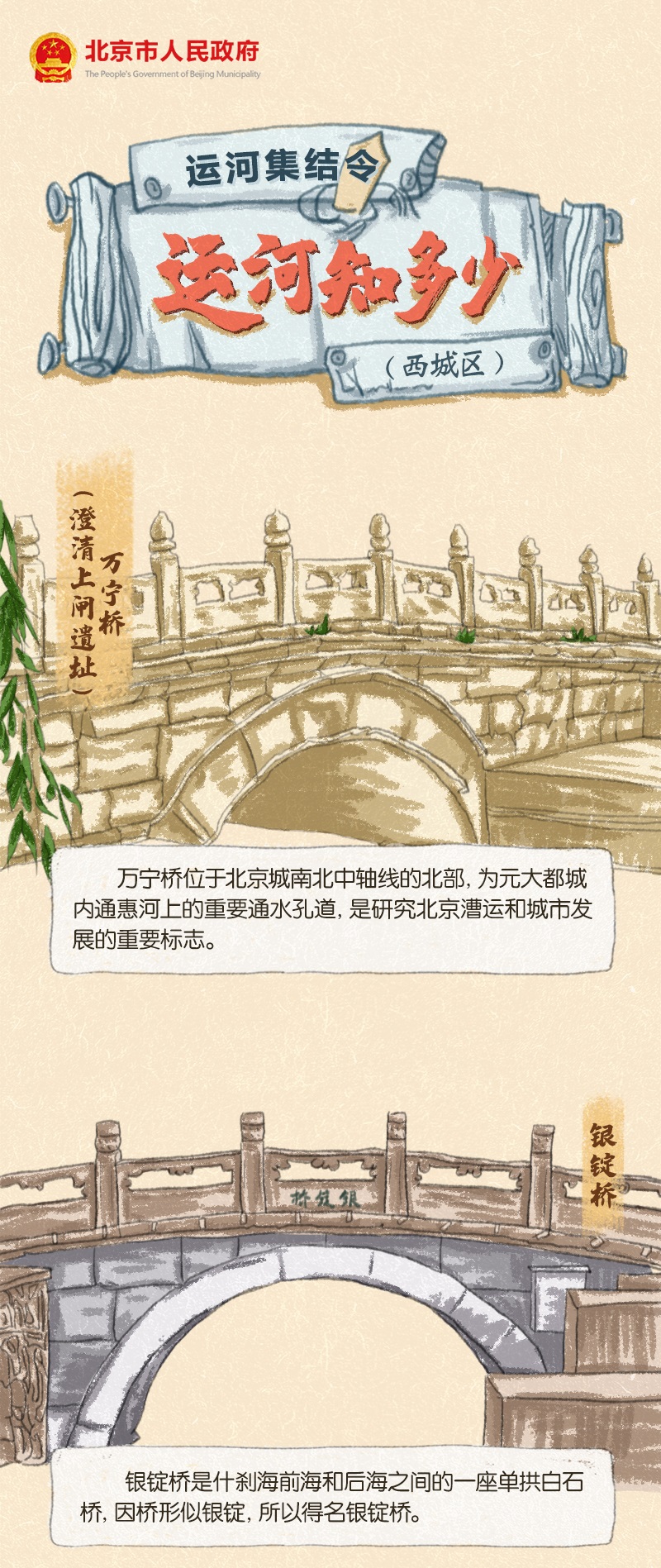

銀錠橋 〔前海與後海交界處·明、清·區文物保護單位〕

銀錠橋是什剎海前海和後海之間的一座單拱白石橋,因橋形似銀錠,所以得名銀錠橋。創建於明正統朝。為單孔石拱橋,南北向,石橋全長16.40、寬6.20、跨徑4.15、高2.20米。清乾隆初年重修。1918年改弧形橋面為平緩橋面。1950年維修。1987年再修,由文物專家單士元(1907~1998)題寫“銀錠橋”三字,刻於中心欄板上。1992年為了拓寬兩邊湖岸上的道路,將古代石橋拆除,重建石拱橋一座。橋面石及護欄皆為新制,僅留一塊1987年刻有橋名的正心欄板。當天氣晴朗時,你若站在銀錠橋上向西遠望,可以看到起伏的西山。“銀錠觀山”是燕京小八景之一。

什剎海西海 〔北京市西城區地安門西大街49號〕

什剎海西海為歷史上的什剎海水域,最早是古永定河下游的一處河湖濕地,又名“積水潭”“雞獅潭”。一直到明代以前,西海與現今的後海、前海連為一片,水域面積廣闊,是元大都選址的決定因素,也是郭守敬完成京杭大運河北京段全線貫通後的北方終點碼頭。積水潭碼頭當時“舳艫蔽水”,漕船往來十分頻繁,來自全國的物資商貨集散於此,使得碼頭東北岸邊的斜街和鐘鼓樓一帶成為元大都城中最為繁華的商業區。自明代起,什剎海漕運碼頭功能不再,喧囂漸去,轉而成為文人雅士游賞的靜謐景區,水域面積不斷縮小,逐漸形成今天分為三個湖泊的什剎海。無論從歷代留下的詩詞到現代老舍先生筆下的什剎海,描繪出的都是一幅人文底蘊與自然生態的複合景觀。現今的什剎海西海濕地公園,佔地總面積10.9公頃,其中水面面積7.4公頃,周邊綠地面積3.5公頃,環湖步道長1450米,是核心區內唯一的一處城市濕地。經過近幾年的建設,西海濕地公園結合休閒空間和環湖步道建設將“運河文化、詩文薈萃、濕地文化”三方面文化內容融入其中,成為了集歷史文化、濕地科普和游覽休閒,又具有樸野自然和文化特色的濕地公園。

德勝橋 〔德勝門內大街後海與西海交界處·明、清·區文物保護單位〕

德勝橋,位於攝政王府西南500米德勝門內大街,橋將積水潭一分為二,橋西稱積水潭(又稱西海),橋東稱什剎海。建於明永樂朝。為閘橋合一的單孔石拱橋。為閘橋合一的單孔石拱橋,因地近德勝門而得名。橋南北向,長18.10、寬10.30、跨徑3.80米。橋面原為弧形。1919年改為平緩的橋面,1943年將損壞的石欄杆用城磚砌成宇墻式護欄。1956年整修橋護欄。望柱與欄板為磚砌,外包水泥。

匯通祠 〔德勝門西順城街甲61號·清代〕

匯通祠始建於明永樂年間,為了防止水患,在這裡興建法華寺供奉鎮水觀音菩薩,因此也叫作鎮水觀音庵。清乾隆二十六年(1761)重修,改名匯通祠。1986年9月西城區政府復建匯通祠,為了紀念郭守敬對於北京城建設和大運河貫通的歷史功績,將這裡辟為郭守敬紀念館,並於1988年對外開放。紀念館為北京市首批免費開放博物館,多年來履行公共服務職能,積極傳播科學文化知識,在社會中取得了良好的聲譽。郭守敬紀念館於2017年啟動了展陳改造提升工程,該工程被納入北京市大運河文化帶建設重點項目。2018年11月紀念館重張開館。

【運河知多少】帶你看西城

【運河知多少】帶你看西城