- 餐飲聚氣 東風正勁

原標題:餐飲聚氣 東風正勁

探尋衚同深處的寶藏小店,領略國際風情的特色美食街,打卡心儀許久的高分餐廳,剛過去的“五一”假期,京城餐飲市場延續了春節以來的熱度,甚至更熱。很多從業者説,翻臺率超過春節假期,等位量創下三年紀錄。

餐飲不僅關乎一日三餐的溫暖,在消費市場也佔據着重要地位。加速升騰的煙火氣,帶來的是滿滿的信心和希望。

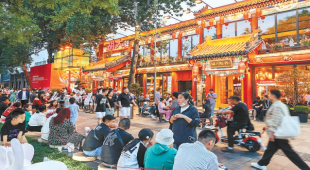

“五一”假期京城餐飲消費火熱,簋街胡大飯館門前聚滿排隊等位的食客。(鄧偉 攝)

特色餐廳讓人停下來

5月1日下午3點30分,南鑼鼓巷人頭攢動,步行街盡頭,名為“方磚廠69號炸醬面”的小店前頗為熱鬧。“現在不是飯點兒竟然還要等位?”路過的人挺驚訝。“我們店從開門到打烊,一天下來排隊就沒斷過。”工作人員笑着説。

約600米遠的方磚廠衚同,還有麵店的老鋪,下午時分,店外等位的顧客沿着墻根排了一溜兒。走進店內,八張餐桌密密挨在一起,木製長凳、搖頭風扇、成筐的北冰洋汽水瓶,沒有過多裝飾。“這老北京炸醬面確實名不虛傳。”一對來自南方的母女邊吃邊稱讚。

“這就是功能表。”工作人員指着門口一張寫有“炸醬面25元,打包2元”字樣的白紙説,“從10多年前開業那天,我們就只賣炸醬面。”

憑特色立足,吸引消費者走進來、停下來,炸醬麵店只是代表之一。“五一”假期,北京的特色餐廳均是賓客盈門。故宮附近的四季民福烤鴨店,不少人為了訂上室外觀景位,早早趕去排隊;簋街的胡大飯館總店,每天到店顧客超過千人,凌晨兩三點仍是桌桌爆滿;團結湖巷子深處的小街豬手館,不少人為了吃上一口豬手,願意等上兩個小時。

“歷經坎坷之後終於走上正軌了。”一位餐飲人説。

數據也印證着強勁的消費力。據中國烹飪協會開展的“五一黃金周重點餐飲企業經營情況調研”顯示,受訪企業營業收入同比2022年上漲149%,客流量同比2022年上漲211%;“五一”前四天營業收入比2019年“五一”上漲26%,客流量比2019年“五一”上漲25%。

河畔美食聚攏高人氣

立夏后的北京,風暖晝長,萬物繁茂,亮馬河遊船又起航了。大學生李萍和同學登船游覽40分鐘後,在藍港碼頭下船,一路走到湖畔美食街,沿途的餐廳讓她們挑花了眼:東南亞菜、創意中餐、義大利餐、西餐……全球的美味都能在這裡找到。

興起於漕運時代的“水岸經濟”煥發新生,聚攏了人氣,也帶火了河畔的餐廳。

Kitty&Daniel's大牛好萊塢餐吧就位於亮馬河畔。“人們的消費意願更強了,明顯感覺到消費活力正快速恢復。”店主范璟蕾説,“五一”假期,餐廳每天接待近800位顧客,“晚餐時段要排到100多桌,能賞景的外擺區總是最先坐滿的。”

Let's burger&pasta非常創意漢堡店,“五一”期間也是座無虛席。“今年確實好太多。”店長朱紅磊給出了對比數據:2023年4月門店接待量超過10000人,營業額約152萬元;2022年同期,這兩個數字分別為7300人和104萬元。這個假期,門店平均單日營業額達到10.7萬元。“今年應該可以一路高歌了!”朱紅磊滿懷期待。

紅利過後提升硬功夫

流量上來了,店前大排長龍,商家最初是按捺不住的興奮,但一段時間下來,心裏也有困擾。

“有些人是跟着社交平臺找來的,拍個照打個卡就走了,但真正的熟客可能會因為排隊太久、照顧不週而流失。”

同時,當人們習慣於被“種草”而光顧某家餐廳時,也很可能因為某條評價而被“拔草”。

“對於小店,大家會關心好不好吃、有沒有特色;對於高端餐廳,則會關注菜品、環境等是否‘物有所值’。”一位經營者説,這是拼實力的時候,擺在面前的首要問題就是持續提升品質、優化就餐體驗。

在萃華樓總經理賈德秋看來,讓顧客常吃常新,是更有吸引力的辦法。翻開這家老字號的功能表可以發現,不僅每個時節都有時令菜,每隔一兩個月還會推出創新菜。

也有一些餐廳選擇了擴張開分店。位於安定門外大街的淮揚府是一家經營了13年的老店,門店負責人毛莉明透露,分店將於6月開業。朱紅磊也計劃在同商圈開出一家新業態門店。

“人們外出就餐意願集中釋放,餐飲強勢復蘇是必然趨勢,但這一波紅利過後,餐飲市場將面臨更激烈的競爭。”在北京國際商貿中心研究基地首席專家賴陽看來,隨着外出就餐常態化,人們對就餐品質、就餐環境等也會提出更高的要求。餐廳要想維持長久的消費活力,還應在供應鏈體系等標準化上下功夫,不斷提升菜品的創新力。(楊天悅 馬婧)

餐飲聚氣 東風正勁

餐飲聚氣 東風正勁