一、為四合院“正名”

你知道“四合院”這個名字到底是從什麼時候開始這樣叫的嗎?

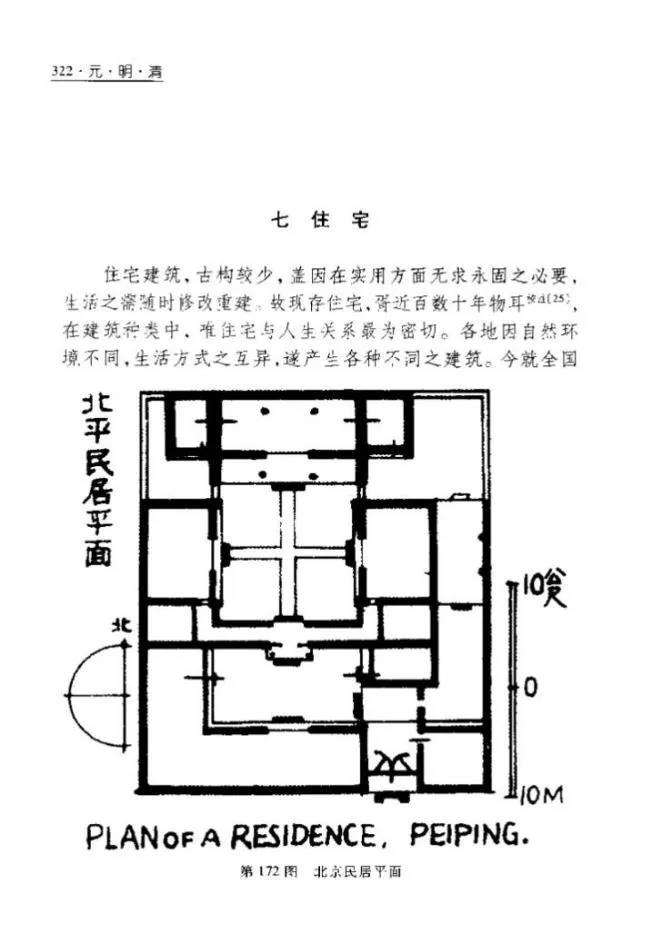

翻遍了叢書古籍,我們都沒有找到這個稱呼,但是在梁思成先生所撰寫的《中國古代建築史》中我們發現,他對北京四合院進行了介紹,並繪製了一幅北京四合院平面圖,書中明確寫道“四合院又叫四合房”。梁思成先生這本書寫於1934年,即是説四合院或者四合房這種説法在民國年間就已出現。在梁先生這樣一位頗具聲望的建築大師影響下,他的學生們也相繼使用這一名稱,“四合院”遂名滿天下,而“宅院”“宅第”這樣的名稱使用慢慢減少。

圖1 梁思成所著《中國建築史》繪製的四合院平面圖

二、北京四合院的發展與演變

(1)元代肇始

我國最早的四合院式建築是陜西岐山縣鳳雛村出土的一組推斷為西周時期的宗廟功能建築遺址。

那麼北京的四合院呢?

元世祖忽必烈在遼金故城之東北側建平面近方的新城,皇城位於整個都城中心偏南的位置。皇城之外分五十坊,是居民建造住宅和其他城市建築的地方。“坊”間有主、次幹道系統分割和聯繫,是北京傳統街巷衚同在格局方面的基礎特徵。這種特徵和基本空間尺度至明清時期,也得到了延續。故而從這個意義上講,北京四合院可説是從元代肇始。

另外,忽必烈曾下詔將原都城內居民遷往大都內,優先達官顯貴建宅,居民住宅未經允許不得超過八畝。這種制度使無力建造房屋者不能佔據地基,相當於窮人被排除在大都城外,因此不會有建築參差不齊的現象。

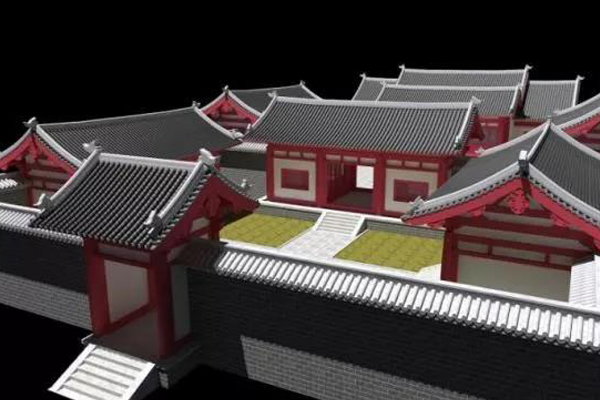

新中國成立後,西城區後英房衚同發掘出了一組元代居住遺址,其格局基本清晰可辨,由主院及東、西跨院組成。主院正中偏北,西院南部已大部分破壞,東院以“工字”形平面建築為主體。可以看出,元大都時期四合院已經與明、清兩代四合院格局大體一致,單體要素也已具備,可以説元代的住宅是北京四合院建築直接淵源。

圖2 元代後英房遺址住院復原示意圖

(2)明清時期北京四合院的發展

明代北京四合院較元代相比有了新的變化。

首先,工字廊逐漸消失,使得宅院有了較為寬敞的庭院。

其次,明代磚瓦燒造技術發展,房屋廣泛使用磚瓦,房屋受到雨雪侵蝕損壞的程度減小,逐漸發展為硬山頂式建築。

清朝定都北京以後,在居住上發生巨大改變:

首先,由於實行“滿漢分居”政策,內城只允許滿蒙兩族居住,漢人遷到外城。同時,內城也不允許商業流入,因此商業在外城迅速發展。各地商人在外城逐漸落腳生根後也開始建造住宅,並將各自家鄉的建築元素帶進了四合院。

其次,清代不再實行分封制,北京內城修建了大量介於普通住宅和皇宮之間的王府建築。這些王府建築還兼有衙署和辦公的作用。因此可以看作是住宅與辦公的混合體。

第三,外城也集中發展會館建築。會館建築一方面有居住功能,接待來京趕考、辦公的人員住宿,一方面則是在京同鄉或同業人員的聚會場所或辦事機構。大型會館接近王府,小型會館類似四合院佈局。

圖3 融入西方建築元素的四合院門樓

清朝末年至民國時期,西方建築元素逐漸融入北京四合院,使得北京四合院的大門樣式、柱子、磚雕也都開始有了“洋”味兒。

三、結語

北京四合院建築作為老北京人世代居住的住宅,亦是北京城的建築主體。北京四合院經過不斷創新發展,最後形成了佈局合理、錯落有致、內外有別、主次分明、建築規範且居住舒適的建築群體,彰顯着京味建築獨有的神韻。

(作者:北京市古代建築研究所副研究館員 李衛偉)

李衛偉簡介

李衛偉,北京市古代建築研究所建築歷史研究室副研究館員、主任,北京市文物局青年學術評審委員、北京聯合大學應用文理學院、北京城市學院客座教授、湖南師範大學人類學中心特聘研究員,北京建築大學碩士生論文校外評審。

主要專長:從事建築歷史與理論、文化遺産數字化展示傳播研究。

主要業績:發表30余篇論文,著作或參與編著有《北京古代建築精粹》、《北京古代建築大系》、《北京四合院志》、《北京古建築文化叢書》、《北京現存祠廟調查研究》、《北京古代建築思想與特徵解析》等書籍。