- 未標題-1.jpg.jpg

原標題:探訪孚王府 為《紅樓夢》牽魂

孚王府建築結構

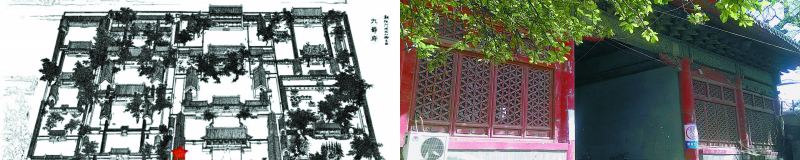

孚王府石獅

孚王府院內

東四小街地界兒有個“孚王府”(因孚親王奕譓是道光帝第九子,人們也稱這裡“九爺府”),但史書記載最多、有關人員研究較深的還是孚王府的前身“怡親王府”。當年雍正登基後,遭到多數兄弟的反對,只有十三弟允祥支援他,雍正封允祥為和碩怡親王,為他在王府井煤渣衚同營建怡親王府。允祥死(1731年)後,其子弘曉做了第二任怡親王,雍正就為弘曉在朝陽門內小街口冰盞衚同另建了這座規模更大的新怡親王府。

但是1861年咸豐皇帝死後,慈禧擊敗了妨礙她掌權的“顧命八大臣”,強令位居八大臣之首的第六任怡親王、允祥裔孫載垣自縊,並剝奪了他的王位和這座王府。粗略算起來,弘曉及後人在怡親王府大約生活了一百二十多年。百年間,世事變幻,皇恩沐浴、血雨腥風都曾經有過,怡親王府同樣經歷了由烈火烹油、鐘鳴鼎食到繁華落盡、一敗塗地的過程,而於“辛酉政變”徹底毀在慈禧利用、依靠帝胤貴族同宗室貴族拼殺並取得最終勝利的刀斧之下。

這些事兒説起來就太沉重了,一時半會兒也捯不清楚。我對怡親王府的醉心,卻是藏書四千五百多種、連“四庫全書”編纂時都沒有進呈的弘曉,當年是在怎樣的地方,又是怎樣頂着“雷”組織兄弟子侄過錄了《紅樓夢》的。幾十年來,我也有個夢,總想有一天能進這座承載了極其豐富的歷史文化資訊的王府看看,親身領略它的風采,洞悉裏面的奧妙所在。無奈王府從不對外開放,也從不接受採訪,每從門前經過,都心生一種“前高岸,後深谷,泠泠然不見其裏”的遺憾。而就在今年4月的一天,我偶然得到一個去駐內單位辦事的機會,這可讓我心潮澎湃了好幾天。

東四小街口的這個坐北朝南的大紅門,建築樣式是倣古的,但因是新着漆,很是鮮亮,門上挂着“世界圖書出版公司”等四塊牌子。臨着街,它卻不是王府的正門,而是民國時期才有的建築。進得裏面,是一個小島似的圓形花壇,滿壇鬱鬱蔥蔥的樹木把王府的正門遮擋得嚴嚴實實。繞過花壇,一箭之外,古樸且遍染滄桑的王府大門便猝不及防地闖進眼簾。雖然大門兩邊已被各種如防震棚一樣的民房塞滿,可門前一對三米多高、通體潔白且威風凜凜的石獅仍格外引人注目。在石獅後面,各植有一株碩大如棚的西府海棠。之前我看過有資料説,這兩株海棠伴着這兩個石獅已經幾百年了。

被明代文人王象晉的《群芳譜》描繪為“其花甚豐,其葉甚茂,其枝甚柔,望之綽約如處女”的海棠,又是“實名海紅”名貴的西府海棠,植在威猛的石獅身旁,這究竟是怎樣的一種構思和情懷呢?我仔細回憶着弘曉的詩文、帶着聯想邁進了王府的大門。回身正看, 大門一溜兒五間,中間設門,縱九橫七63顆門釘排列在敞開着的朱漆門扇上,整個門面寬博渾厚。凝神四望,院落中本空無一人,我卻似穿越一般清晰地見到當初王府貴胄或家眷正來來往往進進出出的情景,神態有祥和,有焦慮,有憤怒,有沉思;有陽光下“碧梧葉響秋將至,紅藕花香客正來”的喧鬧,也有“煙籮暗處石棱嶒,翠竹玲瓏月作燈”的靜謐。

待回過神來我才看見,腳下一條高出庭院地面約1米的丹陛直通着正殿“銀安殿”,殿前有三百多平方米的方形月臺。王府分東、中、西三路,這裡是王府的中路——禮儀空間,亦是王府的核心所在。從資料上看府裏共有四進院落,中軸線長達二百多米,橫跨過東四頭條、二條兩個衚同,北墻直抵東四三條。院中雖無蔥蔚氤氳之氣,在月臺周邊卻也有幾棵雙臂合抱不攏的楊樹,據説是上世紀70年代末栽種的,冠蓋相連、遮天蔽日。月台東側植有一棵黑棗樹,與大門外的西府海棠有着相同的年紀。遺憾這棵黑棗樹沒有嫁接過,果實不能吃,只有在仲春,與那海棠一起開出一樹的鮮花,繼而落紅成陣,檻內檻外追逐翻飛。

正殿有七間闊,約長四十米,有四五層樓高,頂部覆蓋綠色琉璃瓦,整個殿宇雕梁畫棟,崢嶸軒峻。於左右凌空的飛檐下,我清晰地看到各有一個比籃球大的、橘黃色的陶罐承上啟下地頂在那裏。王府大門殿宇的四角飛檐下也頂着一個這樣的陶罐,有人猜測裏面可能是營造大殿的各種圖樣,也可能是鎮殿之物,但無論是什麼,都不能拿下來看,傳説一旦取下,該建築就會坍塌。所以,陶罐中具體藏有何物,幾百年來不得而知。我在別的古建中,還從未注意過這個細節,今天也算開了眼。

正殿東西各有兩層樓的配殿一座,兩配殿建築模式相同,都是四十米左右長,現有四個單位在裏面辦公。我對要找的同志説:“在古建裏辦公是件多麼愜意的事,可以考古,還可以不時地發些幽思感慨。”那同志笑説:“有我們在這裡工作,也算是對古建的一種維護,你看後院搬空多年了,已顯得更加破敗不堪。但這院子太大,人一少了,就越發顯得荒涼。別看大門外是新潮環涌,人煙阜盛,我們這裡可是晚上一關門斷電,都瘆得慌,幽思感慨就別想啦!”

翻出所帶資料按圖索驥,我心心念念要找的,其實是怡親王府的藏書樓。有記載説,弘曉嗜典籍,建藏書樓九楹,積書充棟,名“明善堂”。只可惜到同治末年,藏書漸漸散落於民間,京師翁同龢、杭州朱學勤等人都收藏有他的書籍,且大多為精本。如今書是見不到了,“明善堂”可還在?那裏可否又是弘曉所完成的一個文學史上的壯舉——率領兄弟子侄過錄了《紅樓夢》的地方?

怡親王弘曉喜歡文學,特別酷愛小説,而且他本人能文、能詩、善書,他與曹雪芹共同的摯友敦誠曾在詩中説過,弘曉“文心流浩瀚,書腕急奔騰”。今天讀者在弘曉的《明善堂集》裏,便可清楚地感覺到這一點。他也曾寫詩回復敦誠:“秋菊春蘭各不同,酒杯放浪墨初融。”此外,弘曉還是多情善感的人,他的《明善堂集》裏有不少“偕內”玩賞、垂釣等作,他的三十首“悼亡”詩,也極纏綿悱惻之致(參見《曹雪芹叢考》,吳恩裕著,上海古籍出版社1980年版,第248頁)。鋻於此,弘曉對《紅樓夢》那樣的鴻篇巨制的垂青就不言而喻了。至於府門外的西府海棠栽在石獅旁的做法,也似不難理解了。

弘曉家過錄的《紅樓夢》,因抄本上有“己卯冬月定本”的題字,而被紅學界簡稱“己卯本”。己卯是乾隆二十四年,而那時,《紅樓夢》已在“謗書”之列,且雍、乾之際的皇室內部鬥爭從來沒有停止過,尤其乾隆朝中期,又是康雍乾三朝中“文字獄”最多的時期。因此弘曉對《紅樓夢》的過錄,實在是提着腦袋、頂着“雷”做的事。出於政治上的顧慮,他不能雇用外人,只能秘密地採用兄弟父子一起過錄的辦法,而最終為世人留下了這本珍貴的底本。弘曉家己卯本的彌足珍貴之處在於,現在國內所藏《紅樓夢》的早期抄本有十一種之多,惟獨己卯本確知它的抄主和過錄大致年代,而且是過錄得最早的、最接近原稿面貌的一個本子(參見《脂硯齋重評石頭記》影印本,上海古籍出版社1981年版,馮其庸《序》)。怡親王府過錄的己卯本,雖然是自家精心私藏,且處心積慮地沒有登錄在《怡府書目》裏,但由於朝代更疊,藏書散失流傳,卻意外地為《紅樓夢》的傳承做了不可磨滅的貢獻。

只是十分遺憾,我沒能走進王府後面的幾進院落,也就無法去尋“明善堂”,一條銹跡斑斑的鎖鏈和一把估計已永遠用鑰匙打不開的銹鎖把我擋在了正殿西邊的角門外。門縫不足一指,二進院的一切都不能看見。當時,我急得真是抓耳撓腮。但馬上又安慰自己説,今天已經很幸運了,已經跟王府做了最親密的接觸,已經知曉了很多東西,該心安了。

王府大門外有東、西兩個偏門,最初分別通往東路和西路,據説兩路現在居住着三百七八十戶人家。西路原是王府生活居住區,但現在已被密密麻麻的違建佔據,針插不進水潑不進。幾年前還失了一次火,波及到王府中路的建築。東路原是王府僕人的居住地及庫房等等所在,現也被民房佔滿,一些單位和網吧、飯館之類,無一例外地已侵蝕到王府原有的圍墻,看了讓人心痛至極,不忍前行。(車軍)

未標題-1.jpg.jpg

未標題-1.jpg.jpg