- cuile3.jpg.jpg

原標題:故宮15公里古代雨水溝將“大掃除”

故宮定期清理內金水河出入口。

大雨中故宮的工作人員正緊急清理雨箅子。

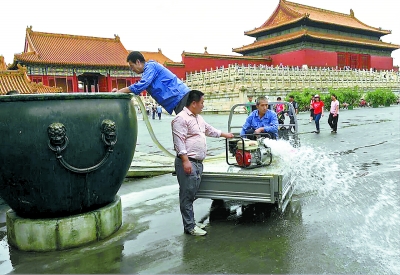

雨後清理大缸裏的積水。

“本想著邀請大家來看‘千龍吐水’,結果,雨沒下。”7月25日,故宮博物院院長單霽翔細解故宮強大的排水設施及養護計劃,4年內,該院將完成一次排水系統“大掃除”,並將於年內完成八成地面更換“透水磚”。

故宮遇大雨也存水

遇上前幾天北京出現的大暴雨,紫禁城並非如傳聞中所描述的“滴水不存”。

7月20日,故宮禦花園的一處“十字路口”,一隻鞋墊漂在小水洼裏,成了不少游人的拍照亮點。

作為故宮一景的“千龍吐水”,7月20日臨近午時,瓢潑大雨中,中和殿臺階下的一排龍頭有三四隻依然緊閉“龍嘴”,有兩隻只是滴滴答答地淌水,可有些欄杆和臺階的縫隙反而往外噴水。在故宮,太和殿、中和殿和保和殿前後排列,坐落在一個8米多高的工字型三層臺基上,臺基四週欄杆底部有排水孔洞,每根望柱下還有一個石龍頭,口內為鑿通的圓孔,也是主要排水口。這些龍頭稱螭首或角獸,在大雨時吐水如白練,小雨時如冰柱,在暴雨時呈現“千龍吐水”景象。

在慈寧宮外,積水一度沒過了腳面,幾名保安將防滑提示標立在門洞裏,提示過往游客;三大殿區域的地面上,也出現了不少小水洼。

6月,禦花園西側一條主雨水管道被發現堵死了,滿滿全是垃圾。

對此,單霽翔一一解釋。

垃圾是排水系統的大敵。觀眾丟棄的飲料瓶和餐巾紙等,經常把一些排水口堵死。一下雨,工作人員就需要蹚着水,用手把這些雜物掏出來,“但剛清理不久,排水口就又會被新的雜物堵上。”

龍嘴吐水需要積累一定的水量。但古代欄板和螭首年事已高,每年都要挨個兒“剔牙”。“在清理過程中産生震動可能導致螭首的斷裂,因此不能用堅硬的工具進行疏通,只能用竹籤一點一點地清理。”

而有些積水是因為後期鋪設所致,“有些地面不平是為了保持歷史原貌,有些則是因為曾有大量地面鋪裝改為不透水的水泥地面和瀝青路面,不利於排水和滲水。”

八成地面年內換“透水磚”

“每次降雨過程都是最好的發現問題的時機,博物院利用雨季,繪製並匯總全院積水點分佈圖,分析積水原因,研究綜合解決方法。”單霽翔説。

對於雨水溝中淤積的樹葉、渣土等雜物,故宮將組織人工清挖,並把損壞破碎的溝蓋板進行更換。另外故宮將更換禦花園東側管線,對西六宮等其他區域的雨水管溝進行專項排查和清理。從去年起,故宮逐步將全院的水泥地面和瀝青路面改為磚石等傳統建築材料。預計今年八成水泥地面將換“透水磚”,明年將全部恢復傳統路面,針對坑洼不平的地面鋪裝,故宮會及時挖補。

目前故宮的排水系統基本採用原有古代雨水系統。對這套由老祖宗留下的排水系統,故宮也啟動了專項課題研究。

據統計,故宮仍在發揮作用的古代雨水溝長度超15公里,其中暗溝長度將近13公里。故宮在西六宮部分區域的永壽宮、翊坤宮、儲秀宮所在院落,養心殿院落及乾清門、隆宗門前廣場整個區域開展調查,累計發現雨水口7類、64個,其中53%是單孔立式無格柵類型。按照目前城市所用格柵式雨水口的設計要求,故宮所有雨水口不僅達標了,而且幾乎全超過了設計規範所建議的最大值。

不過專家發現,部分區域原有古代雨水系統,經不同朝代疊加的建設活動,有所損壞或難以發揮原有功能。對於這些排水系統,故宮將於4年內完成一次“大掃除”。如針對有的河幫産生鼓脹和移位,有的排水溝出現局部坍塌的問題,將實施修砌歸安,保障河水順利通過;針對有的雨水溝塞滿淤泥或雜物,導致排水能力下降,需要及時清除欄板下、螭首中、排水孔內的堵塞物;針對有的排水溝蓋或排水口發生損壞,失去阻擋雜物進入排水系統的功能,將及時修砌溝幫、更換破損的溝蓋板和雨水口。另外,還要及時拔草,防止集中降雨時雜草造成排水口堵塞,嚴重影響排水能力。

目前,故宮已將15公里古代雨水溝納入了古建築整體保護修繕工程項目中。

遇大暴雨內金水河會開閘放水

故宮每年還制定《防汛應急預案》,建立防汛晝夜值班制度。

博物院將防汛預警資訊劃分為一般、較重、嚴重、特別嚴重四個級別,依次用藍、黃、橙、紅代表。

一旦發佈橙色防汛預警,故宮將根據實際情況減少售票或停止售票,採取迅速轉移、撤離或者疏散觀眾等措施。當發佈紅色防汛預警時,故宮會立即協調採取相應措施,組成搶險隊伍,協調相關部門參與突發事件的處置工作。

“我們還與北京市水務局河湖管理處建立聯繫,在雨季隨時觀察內金水河水位,通過開閘的方式適時調節。比如紅色預警時就會放水。”單霽翔説,“遇暴雨,故宮會全員上崗,按片分工,及時清理上游漂浮至排水口的雜物。”

揭秘

紫禁城北高南低差兩米

紫禁城是皇家工程,排水系統透着講究。單霽翔比劃着講解:“京城北依燕山、東臨渤海,地形北高南低,因此水向東南流。紫禁城的走勢也一樣,中間高兩邊低。”

有數據為證,北門神武門地平標高46.05米,南門午門地平標高44.28米,豎向地平高差約兩米,為自然排水創造了有利條件。

同時,紫禁城各個宮殿院落都有排水系統,如幹溝、支溝、明溝、暗溝、涵洞、流水溝眼等。每當降雨,一部分雨水沿着建築屋頂琉璃瓦落到地面,之後順着明溝流到暗溝溝口;一部分雨水直接形成地表徑流,流入院落和房基四週的石槽明溝,匯入在地下縱橫交錯的暗溝。

雨水入了暗溝,地表自然少積水。據統計,故宮仍在發揮作用的古代雨水溝長度超15公里,其中暗溝長度將近13公里,佔八成以上。

最終,雨水都排入內金水河。這條河從神武門西側的水閘流入,自西北向東南,流經大半個紫禁城,從東南角流出,匯入52米寬的筒子河內。之後,筒子河又與周邊的外金水河、中南海等水系相通。

不僅如此,故宮內部排水系統還形成了雨污分離,污水系統是同市政管網相連的單獨管線,排水系統則僅用於排除雨水。(劉冕)

cuile3.jpg.jpg

cuile3.jpg.jpg