- 629_四九城.jpg.jpg

- 2016623103156_.jpg.jpg

原標題:20層墻基揭秘故宮“百年大計”

故宮慈寧宮廣場,長信門西北側,一處東西向寬2.5米、南北向長5.4米的探坑,最近成了社會關注的焦點。一個探坑有什麼講究?難道在這裡新找到了太后埋的寶貝還是宮女太監的私藏?事實遠比這更加振奮人心——專家在此“挖”出了一段明永樂時期墻基。這是紫禁城內首次發現明代大型建築的墻基以及建築基槽遺跡,為探究紫禁城“前世今生”增添了新的證據。

墻基結構處處顯現“工匠精神”

記者6月27日在故宮發掘現場看到,探坑四圍已經支撐起架子、搭上了棚子,在本是一覽無余的廣場上多了這麼一個“異樣景觀”,難免引得過往行人頻頻注目,還有好奇者試圖探着身子想要一探究竟。“你們以後再來看,現在還沒弄好。”施工處工作人員一邊引導着觀眾離開,一邊安撫地做著承諾。其實,這樣的承諾並不是“空頭支票”,故宮博物院院長單霽翔此前曾透露,未來這處遺存將“亮起來”:表面設置玻璃罩板,坑內設燈,讓觀眾近距離感受這“百年基業”。

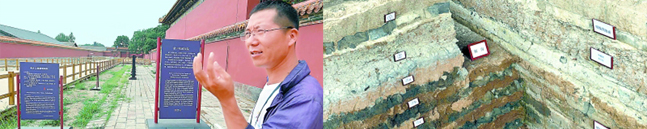

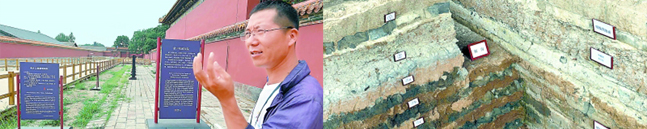

走近一看,探坑四圍已經被考古工作人員細細做了標注。南側自上而下分別為明晚期地面、明晚期夯土層、明早期墻基。這殘存20層、殘高2.8米的磚砌墻基便是此次考古中最重要的發現。細細一瞧,雖然表面斑駁,染盡歲月痕跡,但是磚塊結構卻很完整。

那麼,這墻基的底部又有什麼精妙的設計來承擔“重任”呢?把着撐起的架子探頭一望,可以清楚看到一個鬥形基槽。在探坑底部北側、距墻基約3米、距地表深約4.4米的基槽內,專家發現了東西向的4根木質地釘(豎樁),地釘之上分別鋪設了東西向和南北向的兩組排木,這一橫一豎的臥樁組成了穩固的樁承臺。“這種結構與現代建築的防震原理很有相似之處,”故宮博物院考古所副所長王光堯告訴記者,“地震時,底部圓木的活動一定程度上抵消了地震帶來的晃動,從而起到了一定的減震、防震效果。”排木直徑近30釐米,專家推測材質應為雲杉和落葉松兩種,“我們已經取樣,正在檢測之中。”

順着樁承臺向墻基方向看去,可以看到樁承臺延伸在墻基之下,周邊基槽內另夯築了厚約0.8米的碎磚層,“這樣一來,整個墻基的構造就更為堅實牢固。”王光堯説。

此段明墻基的發現,讓人們清楚看到了古代建築的“良心工程”。國家文物局副局長宋新潮稱,這次發現可以讓公眾了解到故宮是怎樣建成的、以及故宮內部的構造,為考古工作很多看不見的問題提供了基礎,例如“故宮能否建地鐵”、“是否可以建造地下展廳”等。

有趣的是,專家在基槽附近還發現了一雙腳窩。故宮博物院院長單霽翔打趣道,“這不就是我們現在所倡導的工匠精神嘛,工匠長期踩踏留下了腳窩,也留下了這百年的大業。也充分説明瞭故宮的建造絕對不是‘豆腐渣’工程。”

2014年就曾發現明代早期“磉墩”

這次的發現其實也不全是意外。早在前年夏天,專家在距離新近發掘的明墻基約60米的慈寧宮花園東院,就曾發現了明代早期的“磉墩”。王光堯解釋説,所謂“磉墩”,是古建築基礎的重要組成單元,明清時期大體量建築的柱頂石下面都有磉墩。所以,當今年5月,故宮在其不遠處的長信門西北側啟動基建工程時,考古人員內心已經抱有期待。

“動土第一天,看到那磚的樣子、夯土的結構,我們基本已經肯定是明早期的建築了。”此次發掘執行領隊、故宮考古研究所博士後徐華烽當時人在現場,多年的考古實踐早已煉就了他的一雙“火眼金睛”。不過,當時,考古人員並未肯定這處遺存就是墻基結構。“往東又挖了一小段,我們才敢斷定這是墻基結構。”

專家表示,此處大體量墻基在層位關係、施工工藝、出土遺物等方面與慈寧宮花園東側發現的明早期大型宮殿建築基址基本一致,可以判定其始建年代為明早期,廢棄年代為明後期。雖然這段墻基的東西向長度和南北向寬度目前暫不明確,但可以肯定的是其與南側約60米的慈寧宮花園東院明早期大型宮殿基址,在功能上有密切關係,是紫禁城建造之初具有宮廷分區功能的大型墻基。

此外,據專家介紹,故宮歷史上曾經經歷三次破土動工,分別為乾隆、嘉靖和永樂年間。由此推斷,該段墻基應為明代永樂年間。

王光堯將該考古稱之為一場“有預謀的發現”。原來,早在20多年前,故宮首次在慈寧宮花園東區鋪設高壓電線管道時,就已經留下了相關記錄,證明該區域地下留有遺存,但對於具體情況並不清楚。近年來,隨着故宮博物院“平安故宮”工程的推進,故宮在進行基建工程時,考古隊都同時進駐隨工清理,並對考古學觀察進行考古追蹤。

“與野外考古不同的是,故宮考古更像是做一個拼圖游戲,我們的原則是不主動申請考古,見面就停,不以研究為目的爭取多挖,而是在已經破壞的斷面上進行儘量多的資訊提取。”

為探究故宮前世今生提供參考

“有墻就有宮殿”,王光堯介紹説,從目前的歷史文獻和考古發現來看,還不能確定該區域建築名稱。但是從其建築構造、規模建制上也能窺得一絲蹤跡。

此前,關於元代宮城、也就是“元大內”的位置,其中軸線和紫禁城的中軸線是否重合,一直存在着諸多討論。有專家根據文獻梳理認為,朱棣當燕王時,元大內並未毀掉,燕王府就改建於元大內之上,後來的皇宮也以燕王府為基礎建造而成。“這麼深的地基,這麼大的建築,説明宮殿的前身有可能不是王府,否則就有違制的嫌疑。”

值得注意的是,相關專家現場勘察後還認為,此處墻體基槽底部的黃沙層和含有青灰色有機物的生土層,是距今3萬年至5000年前,後海、北海至中南海一線古高梁河道的自然遺存。因此,該處遺跡對研究北京城市變遷、紫禁城歷史、中國古代建築技術等均具有重要的科學價值,也為公眾深入了解紫禁城的“前世今生”提供了參考。

629_四九城.jpg.jpg

629_四九城.jpg.jpg 2016623103156_.jpg.jpg

2016623103156_.jpg.jpg