陳春喜,筆名苗莊,1950年1月生於宣武區牛街一條小衚同的大雜院裏,現在居住在昌平,是一個地地道道的北京人,也是一個穆斯林。提起牛街,在北京可謂盡人皆知,那裏居住的大部分是回族,因此,牛街有着獨特的民族生活氣息和生活習慣,陳春喜從小生活在這裡,自然受到感染,進而也影響了他以後的寫作之路。

多才多藝 其樂無窮

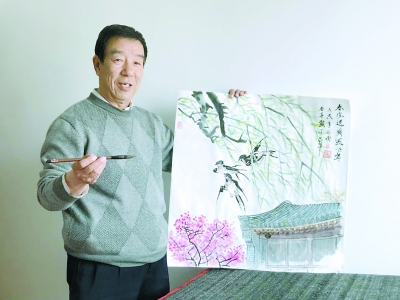

陳春喜是一個熱愛生活的樂天派,他多才多藝,喜歡書法、繪畫。因為從小就喜歡畫畫兒,這為他以後成為美術教師打下了堅實的基礎。從1965年到寧夏當知青,他在寧夏生活了二十多年,當初在寧夏生産建設兵團工作十年,也是用青春為那個年代邊疆的生産建設作出了貢獻。1975年,當年石嘴山礦務局招教,他拿着自己畫的幾幅素描去應聘,招生辦的人看到畫後,立即就聘請他為教師,就這樣,陳春喜來到石嘴山礦務局機關小學任教。1990年知青返城,他回到北京後,被分配到昌平史各莊小學,一直教書至今。1993年,由學校推薦,他師從著名畫家王西林老師學習中國畫,繪畫水準得到了很大的提高。接下來,他又得到昌平畫家白俊龍的輔導,受益頗深。時間一晃,陳春喜當了二十年教師,想起自己1965年參加工作,當時才15歲,也因為畫畫,讓他受益至今。

除了畫畫兒,他也喜歡讀書看報,自己常常訂閱報紙,偶爾也會收藏一些煙標和鋼镚兒。還有就是他也喜歡美食,從他寫的散文中就不難發現,他也是對美食有執念的人,他寫過《豆汁記》《卷果和松肉》《門丁肉餅》《京味炒餅分外香》等好多篇關於老北京的美食,自稱是“小小美食家”。生長在這片土地,自然對這裡有着深深的鄉土情懷,古色古香的北京,那些留存在記憶中的印象成了他感觸下筆的靈感。“冰棍敗火……”,“磨剪子嘞……”陳春喜給我們吆喝起老北京過去的叫賣聲,有聲有色,仿佛一下子置身於北京的衚同裏,像影視劇裏看到的那樣,路邊游走着走街串巷的買賣人,或挑挑兒,或擔擔兒,或推小車,這些溫馨的記憶立馬顯現在腦海裏。聽他吆喝,就知道他唱歌一定很不錯,果然他還真是能歌善舞,唱過樣板戲,還演過郭建光和少劍波,唱歌在昌平還小有名氣,有不少人喜歡他唱歌呢。

愛好寫作 孜孜不倦

要説他最大的愛好,就是寫作了,從小受家人的影響,他喜歡看小人書,隨着時間的積累,看的書也越來越多。四大名著,三言二拍,説唐説岳的古典名著,還有現在的紅色經典都是他喜歡的書,他還讀了《烈火金剛》《平原槍聲》《敵後武工隊》《野火春風鬥古城》《鐵道遊擊隊》《紅岩》等書籍。幾十年匆匆而過,這個習慣他至今還保留着。看得多了,自己就願意去嘗試寫點東西。開始總抓不到思緒,不知道如何下手,年輕的時候斷斷續續寫過幾篇,但總不滿意,再加上是教師,每天都要備課批改作業,還有一些其他事情要做,時間一緊也就想不起來了。1991年,他回到北京後,陸陸續續寫了很多,嘗試給報紙投稿,但也如石沉大海,他想過放棄,但因為喜歡最後還是堅持下來了。

2003年,一次偶然的機會,他寫了自己的第一篇文學作品,散文《美哉,昌平的山》,發表在《昌平周刊》上,這讓他信心大增。之後,他又陸續發表了幾篇文學作品,接着寫了散文《桑葚熟了》,也被發表在報刊上,這也極大鼓勵了他,讓他格外開心。

熱愛家鄉 熱愛昌平

從小生在牛街,長在牛街,所以對牛街,陳春喜有着深厚的感情。他寫的大量散文中,大部分也是以牛街的風土人情為主,描寫牛街回族的生活習慣、飲食文化,還有老北京的衚同文化,凸顯北京小衚同的生活氣息。《留在衚同裏的鄉音》《那些年我們玩兒的游戲》《小鋪》《衚同裏的話匣子》等,都緊貼生活、飲食方面,還有回族的民俗文化。他寫的《家住牛街》《難忘兒時夏夜晚》《城南舊事》《衚同中那些快樂的小姑娘》《憶牛街北口的清真大食堂》都在報刊、雜誌上發表了。“乜貼”是回族的常用語,是善意施捨的意思,在“主麻”日,也就是每週的周五,家門口會常常遇到乞討的人在門外喊:“出散主麻乜貼……”,這時候,家裏人會拿着零錢送給門外要乜貼的人。在文章《乜貼》裏,他回憶了三年自然災害之後的1964年,老街坊們施捨大雪天裏的婦女和小女孩兒的故事,時間過去了那麼久,但當時老街坊們的善意善心讓他記憶猶新。

《記憶中的窩頭》《“小人書”佳緣》《我家用過的老物件》《剃頭鋪》《小鋪》《北京的國營煤鋪》等都是關於老北京生活習俗的文章,他寫的散文《蟲兒趣》也曾發表在《中國電視報》上,這篇文章引起了很多老北京人的共鳴。

陳春喜1991年來到昌平工作,當時被分配在史各莊中心小學任教,直到2010年正式退休,他愛自己的本職工作,愛孩子們。陳春喜常説:“昌平是我的第二故鄉,我非常熱愛這個地方。”多年來,他看到了昌平日新月異的變化,散文《昌平我可愛的故鄉》《美哉,昌平的山》《蟒山紅葉分外靚》等歌頌昌平的文章,抒發了他對昌平的愛。説起自己最喜歡的文章,他説就是《窩頭》,還有《留在衚同的鄉音》,“從我記事起,吃的飯主要就是窩頭,甚至幾乎一天三頓飯都是窩頭。”

“當窩頭揭鍋之後,老媽一邊吹着熱氣,一邊把窩頭放在蓋簾上,還不時地用手拍拍窩頭,發出‘砰砰’的響聲……”當年樸素節儉的生活勾起陳春喜很多幸福的回憶,即使現在生活條件好了,每天吃的不再是窩頭,但是過去樸實平凡的生活依然讓他記得不忘本,不忘初心。

筆耕不斷 繼續創新

自2003年開始文學創作以來,陳春喜先後在各個報刊、雜誌上發表散文、隨筆、詩歌、歌詞、評論、相聲、幽默、小品、笑話等作品百篇之多,約50萬字。一步一步堅持寫作到至今能獲得大家的肯定,是一分耕耘,一分收穫。看陳春喜的寫作手稿,已經積累了好幾本,大概百萬字之多。在他身上有一股勁頭,就是筆耕不斷,繼續創新,最近幾年他寫的東西越來越多,文筆也越來越流暢。

2014年,北京燕山出版社出版了他的散文集《牛街瑣憶》一書,裏面的插圖都是他自己畫的,被譽為“京味散文”,受到專家和讀者的好評。書出版後,許多牛街的老街坊還找到他回憶過去,希望他能把牛街沒寫出來的繼續寫下去。於是,他走訪老街坊,再加上對過去的回憶,他又寫了很多關於牛街的文章,包括人文、風土人情、地方美食等各方面的內容。之後,他整理出其中65篇優秀的散文,編纂出第二本散文集《家住牛街》,今年5月初已由北京群言出版社出版了。

近年來,他寫的大量關於牛街的文章也被牛街街道宣傳部關注到,他參加街道宣傳部組織的牛街衚同文化,並且自費訂書500冊,將300冊《牛街瑣憶》無償捐給了牛街街道宣傳部,這些書被分配給了牛街所屬的居委會,為大家更加了解北京、了解牛街作出了貢獻。(楊穎)