- 未標題-1.jpg.jpg

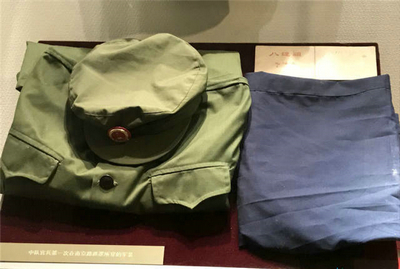

在離南京路不遠處的愚園路753號,有一個普普通通的小院,這裡駐紮着一支部隊。上世紀60年代,它曾因一部家喻戶曉的《霓虹燈下的哨兵》而名滿大江南北。這就是被國防部特別命名的,毛主席寫詩讚頌地“南京路上好八連”。

1982年1月武警上海市總隊第一支隊十中隊接替了“南京路上好八連”的勤務。34年來他們繼續發揚着“好八連”的精神,在霓虹燈閃爍下的十里南京路履行使命,服務群眾。

透着“國際范”的都市巡邏兵

“Please mind the trainset behind you!”(“請小心身後的小火車!”)

每次巡邏中,遇見外國游客沒有注意穿梭的小火車,十中隊的執勤官兵就會用流利的英語提醒對方,舉手投足間的“國際范”,常常引得無數中外游客點讚。

然而,執勤英語曾經可是執勤官兵的老大難問題,遇到老外問路,尋求幫助,巡邏官兵總會“繞道而行”,出了許多“跌份”“丟面”的尷尬。

士官沈小龍清晰記得剛在南京路巡邏的經歷,一次國慶觀燈執勤,行至浙江中路時,遇上一位金髮碧眼的女游客問路:“Excuse me, can you tell me how to go to Yuyuan?”剛聽完第一句,初中文化的沈小龍慌了神,支支吾吾的嘟囔着“Hello”“OK”。明明口齒伶俐的他,此時卻只能尷尬地比劃起了手語。

只懂三句半英語的官兵不止沈小龍一個。

這讓支隊政委楊玉明下定決心,必須讓全隊官兵過好執勤英語這道關。因此,支隊專門聘請地方大學老師來隊輔導執勤英語,從常用單詞開始教起。經過一年多的強化,一般英語對話對於中隊官兵來説張口即來。目前,中隊已有17名官兵取得四級證書。

如今,十中隊官兵們每天都會利用1個小時對常用英語對話進行復習,取得正式上崗資格前都要通過英語筆試。

經過訓練,十中隊官兵普遍掌握百餘句執勤常用英語,擔負巡邏任務的官兵100%能熟練進行英語對話。上海外國語大學日語專業畢業的戰士傅科甚至當起了南京路上的“日語嚮導”。

南京路上的“守護者”

流利的英語,挺拔的身姿、堅定的步伐讓執勤官兵在十里南京路上格外引人注目,但是他們明白他們不僅僅是在南京路上展示中國武警的形象,更是為駐地人民提供實實在在的便捷和保護。

對此,十中隊國旗班副班長靳展深有體會。

還是新兵的靳展在一次執勤中巡邏中,遇見一名與在南京路上父母失散的小女孩。於是他抱着小女孩和戰友們沿着周邊商鋪一家一家問、一家一家查,隨後又帶着小女孩到南京東路派出所……在幾個小時的努力後,小女孩終於見到了自己的父母。

“當時,她的父母對我連聲道謝,還誇讚我們是南京路上的‘活雷鋒’。”靳展説,那次經歷讓他懂得身着禮賓服走在南京路上,他便是南京路的守護者。

與靳展一樣,楊澤楠也是南京路的守護者之一。

2015年7月19日,正在擔負巡邏任務的楊澤楠行至外灘陳毅廣場時,發現一名男子神色慌張、形跡可疑,及時將情況報告了民警,並協助民警對可疑男子實施盤查。

盤查過程中,細心的楊澤楠發現,該男子手裏緊緊攥着一個黑色的塑膠袋包裹呈狹長型,非常可疑。楊澤楠準備打開黑色塑膠袋檢查時,這名男子突然神色緊張,欲搶下民警手裏的身份證逃跑,楊澤楠迅速上前一個折腕別肘將其制服,隨後發現塑膠袋裏包着一把長約70釐米的砍刀。

在將可疑男子送至治安派出所後得知,這名男子係持械搶劫、偷竊慣犯。

其實,在十中隊這樣的事例還有很多。執行巡邏任務的34年來,官兵們共處置各類突發事件472起,與警方共同抓捕犯罪嫌疑人513名,他們用實際行動捍衛了南京路的祥和與安寧。

“馬路天使”魚水情深

很多上海市民都知道,每逢每月20日,繁華的南京路上就會出現一道特殊的風景。

為了延續“南京路上好八連”的優良傳統,中隊從1992年組建之初,就把每月20日作為為民服務日。

這天,中隊官兵們會走上南京路,義務為群眾理髮、修傘、補鞋、測量血壓。

30幾年過去了,無論颳風下雨,無論人員換了一茬又一茬,新世界門口的務的項目越來越多,熟悉的面孔也越來越多,軍民間的情誼也越來越深。

武警上海市總隊第一支隊十中隊政治指導員程巍告訴記者,有一位家住在寶山區的吳大爺,他每個月20日都會從寶山坐最早的一班地鐵來排隊理髮。理完發就會在旁邊給戰士們幫忙,熱天給大家倒倒水、下雨天給在雨棚外的戰士撐撐傘。

“他告訴我,15年了,他來理髮不是為了省錢,也不是為了免費,而是在享受着和戰士們在一起的過程。”

如今,為了更好更多幫助上海市民,中隊官兵還拓寬了為民服務的範圍。

每個周末,官兵們會計劃前往黃埔區老年公寓照料孤寡老人,去幫助精神病患者恢復治療,也會到陪伴社區智障兒童,以及為社區各孤寡老人家中送溫暖。(陳曦、王小磊、朱博)

未標題-1.jpg.jpg

未標題-1.jpg.jpg