- 11.jpg.jpg

原標題:懷柔大水峪村民俗游淡季變熱,只因藝術嫁接旅游的新嘗試——沒想到,民居壁畫成了攬客神器

往年此時,懷柔大水峪村的田大媽應該已到城裏閨女家小住了。不過,這連着好幾天,她都在村裏忙着招呼自家民俗旅游的生意。讓她沒想到的是,沿襲快20年的傳統淡季,似乎突然消失了。而讓她家和整個村子時來運轉的,恰恰是他們起初並不完全認同的涂在墻上的畫。這些出自中央美術學院壁畫係師生之手的作品,吸引了不少遠方的客人前來一探究竟,同時也帶來了熱絡的生意。

一拍即合 好的藝術可以當飯吃

人稱“懷柔第一關”的大水峪村,因緊鄰青龍峽景區,在民俗旅游方面曾經做得紅紅火火。可近些年由於周邊競爭者越來越多,村民的日子不像前些年那樣滋潤了。

幸運的是,一次“一拍即合”的合作達成了。村委會2016年中提出打造“壁畫村”的設想;另一邊,作為國內頂尖藝術院校,中央美院壁畫係的師生也樂於獲得在墻上作畫的實踐機會。系主任唐暉介紹説,系裏共有20多名師生參與了兩期創作。第一期在“十一”前一週,專為出游的游客趕制;第二期在半月前,意在為步入淡季的村莊添一把火。沒想到,如今這把火越來越旺。

據懷柔民俗旅游協會會長李玉榮介紹,2016年“十一”期間,大水峪村日接待游客3200人次,較前一年增長10%。現在每天都有四五十人進村拍照,到農家院吃飯。李玉榮的相機裏還記錄下這樣一幕——有位游客在大水峪村食宿期間,偶然發現有壁畫,而且得知是中央美院師生創作,第二天就從城裏家中取來筆墨,在村里長住了一個星期,臨摹民居和壁畫。

一次交鋒 從婉拒到希望多畫一些

參與創作多件作品的王希民説,起初他們被村民問得最多的問題就是,“為什麼不畫花花草草”。“別畫一隻兔子,能不能再添倆小崽兒?這多經典啊。”人送外號“馬爺”的梁振全老人每天都牽着自家養的馬在村裏轉悠,他對壁畫係教師吳嘯海臨摹的西方藝術大師丟勒的作品《野兔》,也是意見多多。據説,老人早年間到城裏做過美院的素描模特,這讓他自認比其他村民更懂藝術。

在村委會看來,藝術家們畫什麼都好,因為畫了就可能帶來經濟效益;村民有自己的底線,你畫的東西得經過我同意,因為墻壁歸我家所有。美院學生們則認為,如果三兩句話能説清楚,就不是藝術了。如此,三方有些“擰巴”。

“藝術就是從老百姓來,再畫給老百姓看。閉門造車,造出來的車必然不合格。”“馬爺”的一番話,讓王希民他們開始反思到底該如何創作,“慢慢地我們開始理解村民的心態,面對他們沒見過的東西,出現緊張、不安,很正常。我們需要多溝通。”

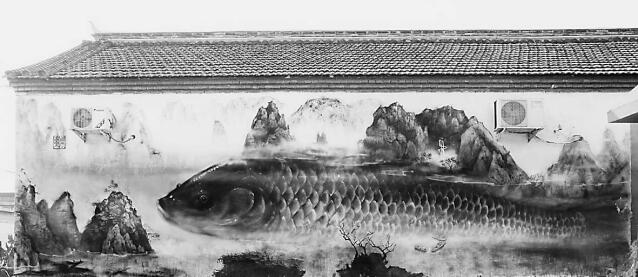

唐暉承認,原本想把自己最擅長的“麋鹿”形象復刻到村莊裏,後來進村後發現那裏最主要的元素是水和長城,再加上村民希望對美食虹鱒魚有所體現,便有了以“魚”為主題的創作,比如“女娃戲魚”,一條大鯉魚和兩個女孩躍然墻面,寓意“鯉魚躍龍門”,相當討喜。壁畫係教師吳嘯海繪製的《滾鐵環的小男孩》,借鑒了戶主上世紀六七十年代的一張照片,小男孩左手玩蘋果手機,右手滾鐵環,頗有穿越時空之感。“重要的是與這裡的人們建立某種聯繫。”他透露,如今有戶村民天天“纏”着他再來多畫一幅。

一種探路 美化村莊也是公共藝術

唐暉記得,同學們連夜趕制壁畫時,村裏人主動幫忙架起篝火,送來疙瘩湯,那種其樂融融的場景讓他至今還滿心感動。

這次藝術實踐,讓唐暉感觸頗多。以前很長一段時間,壁畫係的學生看不到墻,創作的只是尺幅更大的獨幅畫,算不得嚴格意義的壁畫。“這個項目讓我們的學生終於‘上墻’了,走出了象牙塔。”他説,順勢而為,不過多要求墻面,這樣成本也會降低很多。據他透露,如今通行的壁畫報價為每平方米1萬元,而這一次他們的收費遠低於這個數。

“藝術作品需要與百姓有交互性,而不是挂在美術館內。”在他看來,美化村莊也是在給公共藝術指路,其重要性遠勝於這個過程中産生的藝術作品,“參與藝術實踐,村民的自信心也會隨之增長。村民從最初建議畫牡丹、喜鵲,到現在連抽象藝術也能接受,就是最好的例子。”

如今全村已繪製的墻壁總面積約為1200平方米。“目前數量遠遠不夠,也就完成了二十分之一。”在唐暉的設想裏,村裏今後可以開設一家美術館、一家村莊咖啡館、一家概唸書店,説不定還能吸引中外藝術家前往開工作室,知名品牌去做商店,完全可以打造成村莊版798。(陳濤)

11.jpg.jpg

11.jpg.jpg