- 雙奧之緣——首鋼從“火”到“冰”綠色轉型記

原標題:雙奧之緣——首鋼從“火”到“冰”綠色轉型記

“夏奧休眠了一座城,冬奧又喚醒了這座城。”從來沒有一個企業像“十里鋼城”首鋼一樣,與奧運結下這樣的不解之緣。

2月20日,北京冬奧會閉幕一周年。首鋼園交出了後冬奧答卷:服貿會、科幻大會落戶首鋼園,中國電視劇“飛天獎”“星光獎”等大型活動40余項在這裡舉辦,200多家科技、體育等企業和商戶入駐園區,超過100萬人次參觀了首鋼滑雪大跳臺,剛剛過去的春節,總入園人流量達20.6萬人次……

習近平總書記一再囑咐“實現冬奧遺産利用效益最大化”。首鋼園踐行了“可持續”的承諾,不只在賽後,早在冬奧組委入駐“新家”時,在精煤車間和運煤車間改造成“四塊冰”時,在滑雪大跳臺選址、設計和裝配式搭建時,“可持續”的理念早已鐫刻在每個細節中,並標定了首鋼園“一起向未來”的城市復興新地標的發展方向。

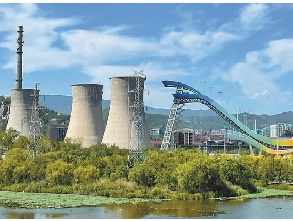

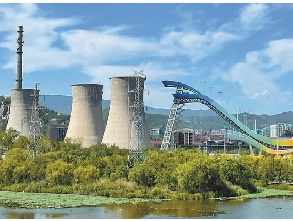

藍天白雲下,首鋼園工業遺存融入永定河畔綠色生態環境,成為北京又一亮麗風景。(鄧偉 攝)

停産前的首鋼

出圈

“瘋狂的煙囪”背後

“在北京,一座停産的鋼廠正在用‘瘋狂的煙囪’將冬奧會滑雪選手——而非煙霧——送上天空。”2022年2月7日,美國《芝加哥論壇報》用充滿詩意的語言,讚嘆首鋼的今昔巨變。

“瘋狂的煙囪”,其實是老首鋼廢棄的冷卻塔。那一天,高聳的冷卻塔旁,首鋼滑雪大跳臺“雪飛天”迎來了2022年北京冬奧會在首鋼園的首個比賽日。當谷愛凌、楊碩瑞等在空中騰挪跳躍時,已將長槍短炮對準運動員的國內外攝影記者突然發現,極具厚重感的工業冷卻塔,成了運動員輕盈身姿的絕佳背景板。於是,“瘋狂的煙囪”頻頻被鏡頭捕捉,伴隨着雪白的賽道、五彩的會徽和運動員的完美騰空,迅速在全球“出圈”。

德國《明鏡周刊》賦予它一個相當“硬核”的名字——“工業迪士尼”,認為“這裡正是最適合奧林匹克運動的地方”。《今日美國》評論員文章稱,“大跳臺設施可能是北京冬奧會的最佳創意”。美國《華盛頓郵報》則描繪了運動員在大跳臺起點處能看到的“最超現實的畫面”:在正前方,他們可以看到宏偉的北京天際線,一棟棟摩天大樓直插雲霄。在身後,他們可以看到遠處峭拔的、褐色的西山。而在他們的左邊,可以看到一排充滿科幻氣息的冷卻塔……

這樣酷炫的畫面太非同尋常,以至於一位美國企業家“挑刺”:“我們也應該在滑雪場旁邊建核反應爐。”這位分不清冷卻塔與核反應爐的美國人如果知道了事實,不知是否會臉紅,因為“瘋狂的煙囪”背後,恰恰是中國經濟變遷、綠色轉型的縮影。

時鐘撥回一百多年前,第一次世界大戰讓鋼鐵成為了緊缺的戰略物資,鋼材價格暴漲,就連中國當時唯一的鋼鐵企業——漢冶萍公司也扭虧為盈,連年營利。北洋政府計劃在北方再建一個大廠,幾經博弈,1919年,官商合辦的龍煙鐵礦公司成立。同年6月,位於石景山東麓的龍煙公司煉鐵廠破土動工,這就是首鋼的前身。

煉鐵廠規模不大,只有一個煉鐵爐,在軍閥混戰的年代,沒能煉出一噸鋼鐵。後來,又被日軍強佔。幾經更名後,1949年石景山鋼鐵廠步入而立之年時,僅累計出産鐵30.4萬噸,平均一年僅1萬噸。

新中國成立後,北京從消費性城市轉向生産性城市。1953年,第一份關於北京城市規劃的系統方案《改建與擴建北京市規劃草案要點》建議,北京應該成為中國政治、經濟和文化的中心,特別要把它建設成為中國強大的工業基地和科學技術的中心。

石景山鋼鐵廠,就是首都乃至全國工業的標桿。1958年,建成第一座側吹轉爐,結束了有鐵無鋼的歷史。1964年,建成了我國第一座30噸氧氣頂吹轉爐。1967年,正式更名為“首都鋼鐵公司”,也就是人們熟悉的“首鋼”。1979年,首鋼2號高爐成為當時我國最先進的高爐。改革開放的大潮中,首鋼作為國家經濟體制改革的試點,率先實行承包制,為北京工業“打了樣”。1994年,首鋼以823.7萬噸的鋼産量,躍居全國首位。

然而,全國第一大鋼鐵企業的榮光背後,首鋼發展與首都發展已隱隱産生了矛盾。隨着生産規模的擴大,鋼鐵工業産生的大氣污染越來越嚴重。

事實上,早在1983年,《北京城市建設總體規劃方案》提及北京的城市性質時,首次沒有“經濟中心”及描述,提出“工業建設的規模,要嚴加控制。工業發展,主要依靠技術進步。”1986年,石景山環保協會已經尖銳地提出:“要首都還是要首鋼?”只是那時的矛盾尚未到不可調和的地步。

直到2001年7月13日,北京成功申辦2008年夏季奧運會。舉國歡騰之時,關於首鋼去留的討論愈演愈烈。2005年,國務院批准“首鋼實施搬遷、結構調整和環境整治”方案,擁有8萬多職工的首鋼從山到海,開始了中國工業史上規模最大的停産搬遷,成為京津冀協同發展的先鋒隊。

機器轟鳴的十里鋼城,日漸沉寂。2010年12月19日,首鋼石景山廠區最後一座高爐停産。年輕的“老首鋼人”劉永亮的工作,仿佛也隨之進入了半靜止狀態。2000年進入首鋼後,作為調車員,他天天穿着厚厚的阻燃服,和運送鐵水的火車打交道。首鋼搬遷後,因掛念身體不好的父母和年齡尚幼的孩子,20多歲的他選擇留守北京,看護設備。“工作清閒了不少。”回憶那段時間的感受,劉永亮回答了兩個詞,“迷茫”“漂浮不定”。每天,他都會想“轉型”的問題。

工人如何轉型?8.63平方公里的首鋼老廠區如何改造、保護與開發?什麼樣的産業能承載、拉動這樣一個區域的發展?幾乎成為每個首鋼人必須直面的難題。

2011年,段若非從義大利米蘭理工大學畢業歸國,成為首鋼園區的一名規劃設計師。最初,他的工作主要是梳理工業遺産,他説道,“拆除還是保留,是當時工作中遇到的最大難題。”有人甚至説,拆掉蓋房子就完了。

作為老工業城市的生動面孔,工業遺存的風貌保護和再開發利用一直是一個世界性難題。德國魯爾工業區的經濟轉型是“漸進超長期過程”。自上世紀六七十年代開始,從煤炭、鋼鐵向多元經濟的轉型,至今仍在繼續。英國倫敦國王十字街區的復興,轉機源自城市新樞紐的建設。歐洲之星(連接英國、法國、比利時的高速鐵路)線路的倫敦站點設在國王十字街區,讓這個沒落的工業時代“貨物樞紐”,搖身一變成為了新的“人的樞紐”,並吸引眾多科技巨頭入駐。

石景山腳下的十里鋼城,轉型的契機又在哪?首鋼建設投資有限公司(以下簡稱“首建投公司”)招商中心副主任苗芳的一句話再準確不過:“夏奧休眠了一座城,冬奧又喚醒了這座城”。

曾經的筒倉和料倉被改造成了冬奧組委辦公區。

契機

冬奧組委是第一個入駐客戶

段若非清楚地記得,2015年11月,一個對外保密的消息傳來,冬奧組委落戶首鋼園。那時,作為首建投公司規劃設計部的設計師,他正在參與改造西十筒倉項目。

西十筒倉改造早在2013年就開始了,是首鋼園區的第一個改造項目。當時,清閒許久的劉永亮久違地忙活起來,“主要是拆除原先儲存煤炭、礦粉的料倉以及設備的鋼結構。”

西十筒倉位於老廠區最北邊,原本用來存放煉鐵原料,有保留完好的16個筒倉、2個大料倉,以及若干空中輸送通廊、轉運站、空壓機房等。

“它的位置很好,緊鄰阜石路,與首鋼園內其他區域相比,交通比較便利。”段若非解釋説,最開始的想法是把它做成一個創意産業園,有點像798那種。

想法的落地,離不開政策支援。2013年3月,首鋼老工業區被納入全國老工業基地調整改造規劃範圍。2013年5月,首鋼老工業區西十筒倉改造項目一期工程被列為國家發改委2013年度城區老工業區搬遷改造試點專項備選項目。

段若非大學學的是城市規劃,多年所學終於有機會化為實踐,他躊躇滿志,又倍感壓力,因為筒倉的改造幾乎沒有先例可循。“全世界只有西班牙人改過筒倉,但是他們的筒倉是儲存水泥的,跟咱這礦料筒倉完全不是一個體量。”段若非説,西班牙人的筒倉只改造成了一個設計工作室,但首鋼的每個筒倉都有三四十米高。

如此巨大而獨特的空間,幸運地迎來了最獨特的客戶——冬奧組委。

2015年7月,北京攜手張家口成功申辦2022年冬奧會,冬奧組委正在尋找一個合適的辦公地址。段若非告回憶,最初,首鋼園並非冬奧組委的首選,參與競選的有幾百家。首鋼人多少有些忐忑,畢竟,那時的首鋼園風貌與今天完全不同。“雜草叢生,索寞乏氣”,是桂琳對首鋼園最早的印象。那是2015年11月,桂琳作為北京冬奧組委規劃建設部總體規劃處處長,第一次來到首鋼園。

然而,首鋼園率先改造的實體項目——西十筒倉中的6個筒倉和1個料倉,最終憑藉獨特的工業遺存風貌吸引了冬奧組委。

首鋼迎來了從“火”到“冰”的“里程碑式事件”,來不及慶祝,段若非和同事們忙着為冬奧組委的新家進行“精裝修”。筒倉內部加建鋼結構樓板,三十四米高的筒倉,被分隔成6層至7層,讓空間具備了更多功能;筒倉壁上鏤空雕鑿出或圓或方的孔洞,組成富有靈動氣息的窗欞;筒倉外壁加裝玻璃幕墻,兩筒之間新建起景觀電梯……最終改造過的筒倉外部保持着原始的工業面貌,內部的現代化裝飾煥然一新。

今天,來到首鋼園北側,第一眼很容易被筒倉上錯落有致的採光孔洞吸引,實際上,這些孔洞曾是最讓設計者頭痛的難點。段若非解釋,筒倉原本是一個黑洞洞的密閉工業空間,僅依靠筒壁支撐結構,人要入駐辦公,必須採光通風。但是,在筒壁上鑿洞採光,採的光越多,結構就越脆弱。採光的明亮與結構的穩固如何達到精妙的平衡,設計團隊一度爭論不休。最終,採取的辦法是讓孔洞不均勻地分佈,比如,朝南區域盡可能多采光,朝北區域以及兩個筒倉之間就沒必要多采光,因為鑿了洞也會被遮擋。

2016年5月,冬奧組委一期正式入駐首鋼園西十筒倉片區的5號、6號筒倉辦公,成為落地首鋼園區的第一個客戶。因夏奧而生的新首鋼,再次與冬奧結緣,曾經的“工業銹帶”開始以肉眼可見的速度煥發新顏。

2017年4月,國家冬季運動訓練中心在首鋼開建,包括短道速滑、花樣滑冰、冰球、冰壺四個訓練場館,這就是俗稱的“四塊冰”。

劉永亮的工作節奏明顯加快,他先是參與了“四塊冰”的物業籌備。半年後,聽説要招募制冰人員,出於好奇,他填了一份制冰學習報名錶,前往首都體育館學習制冰。曾經的調車員,逐漸成長為園區“技術最全面”的制冰師。

從鐵水飛濺的火爐到冰花璀璨的冰場,職業成功轉型的劉永亮更多了一份自豪。接受採訪時,他穿着中國國家滑雪隊贈送的隊服笑言:“武大靖他們拿金牌的時候,我特別激動,都是‘熟人’,他們的訓練也是我們保障的。”

極限公園冰雪匯

選址

“這是一個很聰明的選擇”

幾乎與“四塊冰”同時,三高爐的改造啟動了。三高爐是首鋼老廠區冶煉體系中最典型的一條生産線。1959年,它煉出的鐵水,使首鋼生鐵産量增加了一倍。2010年,它流出的最後一爐鐵水,宣告了首鋼石景山廠區的停産。現在,這座銘記工業榮光的高爐重新被激活,以博物館的形式向世人講述自己的故事,並成為首鋼園的一處絕佳觀景點。

登上70米的三高爐玻璃觀景平臺,極目遠眺,橫跨永定河的新首鋼大橋巍然屹立,永定河水碧波蕩漾,其下方是正在建設的14平方公里的永定河濕地公園。近處,石景山頂的功碑閣清晰可見,群明湖水波光瀲艷,北京冬奧組委所在的西十冬奧廣場勾勒出工業與現代交相輝映的獨特畫面。而最引人注目的,莫過於四個巨型冷卻塔旁全新建起的首鋼滑雪大跳臺。

説起大跳臺選址首鋼園,北京冬奧會張家口賽區及首鋼滑雪大跳臺場館規劃設計負責人張利不止一次感嘆:“這是一個很聰明的選擇。”

滑雪大跳臺比賽尤為特殊。一般的雪上項目都在山裏,而這項運動最青睞的場地是大城市廣場。用張利的話説,“他們喜歡搭個臨時臺子,有點像都市秀場那樣,年輕的粉絲喝着啤酒,唱着搖滾,觀看比賽。”

2016年,北京冬奧組委與國際雪聯開會討論時,對方提出,希望滑雪大跳臺“進軍”城市,以便更多的觀眾關注這項運動。據説,一開始國際雪聯的競賽管理者甚至問到,能否在天安門廣場做這個項目。北京冬奧組委則給出了包括鳥巢、長城腳下、張家口大境門以及首鋼園區在內的多個選址。其中,最推薦的方案就是將滑雪大跳臺建在首鋼園區。

“這裡有冷卻塔、冷卻池,背面有西山,場景很酷。”張利説,這個方案很聰明,也很大膽,一方面,在過往的跳臺滑雪項目中,所使用的場地都是臨時性的,在首鋼,有可能建成世界上第一個永久性的滑雪大跳臺,有助於提升比賽品質;另一方面,可以把我們北京市用工業遺産帶動城市更新的故事講給世界。

回想起2016年國際雪聯官員考察大跳臺選址時的場景,張利坦言:“我們不能夠替國際奧會拿主意,但北京市對首鋼的選擇是非常有信心的。”果然,在北京市冬奧組委和首鋼的努力下,永定河邊工業遺存帶動城市更新的故事,成功俘獲了國際雪聯的垂青,“他們一看,認為太好了!”

首鋼園區足有8.63平方公里,大跳臺要放在哪才沒有違和感?從2014年開始負責首鋼園整體規劃的設計師周婷,見證了大跳臺選址方案的幾度修改。據她介紹,考慮到不能對現有的工業遺存風貌造成影響,對大跳臺的第一個要求是希望它的高度能控制在首鋼天際線之下。園區內滿足這個條件的地址只有兩個,一是高爐,二是冷卻塔。但是,高爐的結構比較薄弱,空間上也不太好銜接。最終,大跳臺在冷卻塔旁拔地而起,配上特意設計的國內首例斜行電梯,完美融入首鋼天際線。

大跳臺緊緊毗鄰冷卻塔,以至於冬奧比賽期間,當滑雪選手在空中騰飛時,看起來仿佛是從冷卻塔上起跳的。有外媒驚嘆,一座停産的鋼廠正用“瘋狂的煙囪”將冬奧選手送上天空。有意思的是,這種不可思議的起跳場景還真被設想過。方案初期,國際雪聯曾提議,將冷卻塔作為大跳臺的一部分,讓選手從冷卻塔中登上跳臺,然後“飛出”雪道。只是,設計團隊考慮到冷卻塔年代久遠,又是雙曲面薄殼結構,如果打洞恐怕穩定性不夠,放棄了這個奇妙的設想。

從場館設計建造到園區景觀中的蘆葦,都蘊含着“可持續”的發展理念。

設計

借助VR測出大跳臺擺放角度

大跳臺最初的設計靈感,源於中國敦煌壁畫中的“飛天”。當敦煌飛天遇到首鋼大跳臺,世界文化遺産中的絲綢之路元素,賦予了這座現代建築最獨特的東方美感。

張利介紹,滑雪大跳臺運動的英文名字是Big Air,就是最大限度地向空中騰躍,我們可以理解為往天上飛,所以,團隊自然地想到了敦煌壁畫中的飛天形象。“飛天是人形的,但飛天身上的飄帶,就與大跳臺競賽剖面曲線十分契合。”

在張利和他的團隊——清華建築設計研究院簡盟工作室最初的設計方案中,大跳臺只有一根飄帶,怎麼也飛不起來,換句話説,給人的感覺不夠飄逸靈動。後來,還是團隊裏一位學過珠寶首飾設計的年輕女設計師提出,可能一根飄帶不夠,要多根纏繞在一起,才有飛起來的感覺。有了這個認識,設計師給大跳臺加了第二根飄帶,再用第三根飄帶將運動員出發區“包”進來,才形成了今天人們看到的曲線優美的“雪飛天”。

張利在北京長大,小學時,跟同學們一起坐車,晃晃悠悠兩個小時,前往首鋼“學工”,是他保留至今的記憶。那時,他覺得首鋼就是“北京西邊的盡頭”,工廠裏那些巍然聳立的高爐,永定河邊的冷卻塔,讓年幼的他感到格外震撼。

或許正因這份特殊的感情,張利在設計大跳臺時尤其注意延續工業遺産的記憶,盡可能不破壞北京人集體記憶中的天際線。為此,設計團隊在討論方案時,找了二十多位在首鋼工作了二十年以上的人詢問:“你認為這個東西應該是什麼樣的?”大部分人的回答都指向一個方向,滑雪大跳臺應該跟混凝土和鋼結構的建築有對比,應該是一個“輕盈的東西”。這與設計團隊的飛天飄帶靈感不謀而合。

滑雪大跳臺是一個極限項目,比賽時運動員騰空而起,必須有足夠高的防護網。國際雪聯官員曾提出,為什麼不把防護網做成永久性結構?張利據理力爭,如果做成永久性結構,大跳臺就不夠輕盈。“所有首鋼工人都告訴我,冷卻塔旁需要一個輕盈的建築,它是天際線的延伸。”經過與國際雪聯官員反覆溝通、討論,他最終説服了對方。

但是,無論設計感多麼輕盈,大跳臺的體量都太大了!這樣巨大的永久式跳臺,如何放置,才能被首鋼人認可?出乎意料的是,延續這份獨特情感記憶的,竟然是看似冷冰冰的技術手段。

張利詳細地介紹了團隊使用的“人因技術”:設計方面定了現在飛天飄帶的形象以後,設計師在風向、競賽和朝向允許的範圍內,從最朝東南的方向開始,每5度做一個測試場景,一共做了10個場景。然後邀請對這裡最熟悉的老首鋼人、參與冬奧籌備的工作人員等,作為被試參與測試。

實驗過程中,被試穿戴設備,在虛擬現實環境(VR)中從群明湖東側樹後走出來。這時,增加了大跳臺的首鋼新天際線呈現在他們眼前,設計師會測量他們此時的皮電數據、注視時長等,並據此分析大跳臺帶給他們的刺激是否愉悅。“用人體的客觀數據反映他的主觀審美,我們就用這個來指導設計。”因此,嚴格來説,“我們現在看到的大跳臺擺放的角度是測試實驗出來的,而不是拍腦袋設計出來的。”

採用人因技術輔助建築設計,是最近五六年才發生的新趨勢。張利坦言,當時也挺擔心的:“這個項目挑戰性太大,有可能影響整整一群人,甚至數代生活在這個地方的人的集體記憶,弄不好會被罵死的。”一直到搭建大跳臺的腳手架拆除,參與籌備冬奧的老首鋼人紛紛自豪地介紹:“這是我們首鋼的滑雪大跳臺,冬奧會的跳臺。”張利心裏的石頭才算落地,他説,“‘我們首鋼的’這幾個字,就是對我們設計師最大的鼓勵。”

首鋼滑雪大跳臺主體鋼結構第一段桁架梁完成吊裝。

施工

“雪飛天”提前半年交付

2018年12月的北風呼嘯中,首鋼拿到了大跳臺項目的開工許可證。2019年7月的高溫酷暑中,傳來了“沸雪”將於當年12月在首鋼滑雪大跳臺舉辦的消息。

沸雪,即國際頂級單板滑雪運動Air&Style。這項世界頂級單板滑雪賽事IP自2010年來到中國,之前9屆都是在鳥巢或工體舉辦,使用的賽道無一例外是腳手架臨時搭建,賽後即拆除。移師首鋼,將是“沸雪”在北京10年來首次在露天的永久性場地辦賽。

備戰冬奧的大跳臺項目原定於2020年6月竣工,現在,工期要整整提前半年。

作為世界首例永久性保留的賽道,大跳臺的規劃、設計和建設都沒有先例可循,本來就是個大難題。如今工期提前,更是難上加難。

所有建設者的生活仿佛按下了“快進鍵”,“5加2”“白加黑”成為常態。首建投公司大跳臺項目協調部規劃設計師潘曉智和他的同事幾乎住在了工地。作為業主單位,他和同事需要協調五六家參與設計的團隊,負責系統整合、造雪、照明、防護網、固雪設施等的各團隊,以及國外專家團隊,潘曉智開玩笑,這就像管理一個“國際縱隊”。

據統計,300多天的工期內,潘曉智和同事們累計解決關鍵問題60余項,其他相關技術問題300余項。這意味着,他們平均每天都要啃下一塊硬骨頭。

谷愛凌收穫北京冬奧會自由式滑雪女子大跳臺金牌後,對首鋼大跳臺的喜歡溢於言表:“這片場地我特別特別喜歡,不只是我,所有的運動員都説,這是他們跳過的最好的一個跳臺。”她很好奇,正常情況下,雪造的這種場地是非常硬的,而且很容易結冰,不知道建造者是怎麼做到的,“這裡的雪其實並沒有那麼硬,真的非常好。”

頂級運動員的確最能感知比賽場地的細微差異。如何讓雪老老實實地待在賽道上,曾是一個困擾首鋼人的全新問題。大跳臺的賽道是一層厚鋼板,坡度達38度,像一個陡峭的巨型滑梯,直接把雪放在上面,恐怕要“雪崩”。潘曉智和同事們參觀過國內外各地的比賽場地,那些臨時搭建的腳手架和山地賽道,更像紋理粗糙的搓衣板,摩擦力足夠,只需簡單粗暴地把雪堆上去。

最後,首鋼人的解決辦法是,在鋼板之上,先加一層疏水墊,保證雪融化的水能夠快速流走,以免産生孔洞;疏水墊之上,還有一層固雪網,這是一種大孔徑特殊材質的網,通過“打螺栓”的方法將其固定在疏水墊上。固雪網上面,才是6500立方米的人造雪。這才成就了包括谷愛凌在內的各國運動員“跳過的最好的跳臺”。

2019年12月6日,滑雪大跳臺的燈光效果首次對外公開亮相。駐足遠眺,沉沉夜色中的大跳臺晶瑩剔透,流光溢彩,仿若童話中夢幻的水晶鞋。燈光賦予了大跳臺新的律動,美輪美奐的背後,是首鋼人和設計團隊持續一個多月的披星戴月。

為了消除眩光,大跳臺的燈被設計師“藏”進了“飄帶”裏。因此,照明安裝是“一錘子買賣”,一旦將燈裝進“飄帶”,就沒有機會再調整,必須在地面上把燈調到最精確的角度,安裝時一步到位。為此,首鋼按照一比一的尺寸,製造了兩段“飄帶”樣板。北京深秋的後半夜,風緊霜濃,潘曉智和電氣工程師們反覆調試,觀察燈光穿過“飄帶”的效果,終於為每一盞燈找到了最合適的點位。

當大跳臺被源自冬奧會會徽的漸變色彩點亮時,“冰雪飄帶”映襯着群明湖中的倒影,一下子驚艷了在場的所有人。“我們預期到會很晶瑩剔透,但沒想到效果出乎意料地好。”潘曉智説,就連在現場的設計師張利老師也驚訝極了。

2019年11月27日,首鋼人用中國速度將圖紙變成了實物,首鋼滑雪大跳臺完美交付,比計劃時間提前6個多月。

半個月後的12月12日,“沸雪”開賽。作為北京冬奧會北京賽區首座竣工投用的新建場館,首鋼滑雪大跳臺華麗亮相。望著現場沸騰的人群,潘曉智想起了尚未滿月的兒子,他説:“那種激動的感覺是一樣的。”

2022年9月,首鋼園再次成為服貿會“雙會場”之一,憑藉工業遺存、冬奧遺産和現代會展的結合,圈粉無數。(徐欽 攝)

理念

場館與蘆葦,都蘊含“可持續”

習近平總書記特別指出,“舉辦北京冬奧會、冬殘奧會不是一錘子買賣,不能辦過之後就成了‘寂靜的山林’。”

北京冬奧會自申辦伊始,可持續發展的理念就貫穿方方面面。

張利曾任職北京冬奧申委工程規劃部,當時他的職務之一就是場館與可持續發展技術負責人、陳述人。2015年7月31日,國際奧會主席巴赫在馬來西亞吉隆坡宣佈,北京攜手張家口獲得2022年冬奧會舉辦權。聽到喜訊,張利長舒了一口氣:建築設計中那些可持續性的設想,終於有機會付諸實踐了。

眾所周知,奧運場館的賽後利用是一個公認的世界性難題,以至於它在國際上有一個形象的名字“白象”(White Elephant)。傳説,曾經的暹羅王(今泰國)如果不喜歡某位臣子,就會把白色的大象賞賜給他,讓他因飼養珍獸而傾家蕩産。因此,類似奧運場館這種,因大型盛會興建、賽後被閒置或廢棄的現象,被稱為“白象”現象。

如何杜絕“白象”現象,實現奧運場館的可持續利用,這是規劃和設計團隊從一開始就關注的重點。

在北京冬奧會期間,大跳臺承擔了自由式滑雪大跳臺和單板滑雪大跳臺兩個項目的比賽——也就是谷愛凌和蘇翊鳴分別奪冠的項目。潘曉智介紹,為了提高大跳臺的賽後利用率,首鋼和清華團隊設計時,專門研究了賽道轉換。目前已經可以在48小時內,通過大約1100個模組搭“積木”的方法,改變賽道曲面,將大跳臺賽道變換為自由式滑雪空中技巧(北京冬奧會中徐夢桃奪金的項目)賽道,實現“一台兩用”。這項創新還形成了一個國家重點研發課題。

除了作為滑雪專業體育比賽和訓練場地,大跳臺在建設時就預留了出水口,可以根據需求改造成滑水、滑草等更多項目場地。

大跳台下方的體育廣場和觀眾區,特別設置了“氛圍照明”系統,將是舉辦演唱會、發佈會等大型活動的絕佳場地。

事實上,大跳臺的建設過程也充分體現了“低碳”與“可持續”。“這絕對是一個可圈可點的裝配式産品。”張利説。

與輕盈靈動的高顏值外貌不同,大跳臺的“內涵”是實實在在的鋼筋鐵骨。這個長170米、高34米的“大傢夥”,共用掉了約4100噸鋼鐵。難以想像的是,這些鋼材都是在工廠預製好,製作成一個個小單元,到現場再組裝成大單元,最後用大型吊車去搭建。“現場産生的熱作業非常少,幾乎沒有碳排放。”

在首鋼拍攝的延時攝影照片中,可以清楚地看到,大跳臺就像一個巨型積木,一點一點被搭建起來,令人震撼。“這是首鋼的技術優勢,作為中國首批國家裝配式研發基地,我們有自己的核心技術。”參與大跳臺建設的首建集團鋼構分公司項目經理王國勤自豪地説。

不僅是大跳臺,首鋼園工業遺存的改造利用,個個都是“可持續”理念的生動案例。

曾經存放煉鐵原料的筒倉、料倉,一番“精裝修”後,成了冬奧組委之家和冬奧主運作中心、交通指揮中心;精煤車間、運煤車間變身“四塊冰”,其中,冰球館還可以在短時間內實現冰球、籃球、商演、新聞發佈等各類功能的轉換;百年發電廠華麗轉身為香格里拉,作為京西地區首屈一指的五星級酒店,成為冬奧會官方接待酒店之一;始建於1940年的秀池,原來是冷卻水晾水池,如今地面部分被改造成了“像頤和園昆明湖一樣漂亮”的群明湖,地下部分被改造為車庫和水下展廳;此外,還有改造為驗票安檢大廳和賽事管理辦公區的冷卻泵站,改造為綜合服務樓的制氧主廠房等。

漫步首鋼園的游客也許想不到,就連群明湖畔隨處可見的蘆葦,都蘊含着設計者“可持續”的巧妙心思。我們都知道,綠色植物可以通過光合作用吸收空氣中的二氧化碳,這在生態學中被稱為“固碳”。不同植物的固碳能力差異相當大,清華大學建築學院景觀學系教授朱育帆選擇了不起眼的蘆葦,不僅因為它再現了“蒹葭蒼蒼”的詩情畫意,更因為它是草本植物中固碳的佼佼者。

未來

新時代城市復興新地標

“如果您對城市更新感興趣,如果您想了解奧運會是如何推動城市發展,如果您還想知道奧運會是如何助力實現一個城市、一個區域乃至一個國家的發展規劃,那請您環顧四週,看看這個堪稱典範的首鋼園區,您將會知悉所有答案。”2018年,國際奧會主席巴赫,曾經這樣公開稱讚首鋼。如果巴赫看到今日的首鋼園,他一定會更加感慨。

這裡是科幻感滿滿的“未來園區”。機器人樂隊演奏笛子、箜篌和排鼓,共用無人車載着乘客領略園區風景,無人配送小黃車送來熱騰騰的外賣,無人超市成為社交恐懼者的購物福地。

這裡是潮流運動愛好者的“寶藏打卡地”。極限運動區內,攀岩愛好者“飛檐走壁”,深度玩家和運動小白都能享受滑板起落,新開放的籃球館、羽毛球館人氣滿滿。

這裡是文藝青年相約而至的別樣空間。在瞭倉藝術館欣賞沉浸式光影藝術展,在鋼鐵高爐內的全民暢讀藝術書店喝一杯咖啡,在“一九匠”烤肉小酒館品嘗馥鬱的酒香,都是文藝氣息十足的網紅拍照場景。

這裡更是家庭出游的“人氣之選”。剛剛過去的春節,首鋼滑雪大跳臺化身為大眾冰雪樂園,打造出20000平方米的超大規模雪場,三高爐腳下的群明湖,變成了約32000平方米的“秀冰場”。高爐腳下冰車自由滑行,大跳臺上雪圈恣意“沖浪”,成了不少市民的過年新選擇。據統計,春節期間,首鋼園總入園人流量達20.6萬人次,總銷售額達960.9萬元。

首建投公司運營部副部長劉鐸在首鋼園工作了三年,每一天、每個月,她都在感受着園區的變化。她指出:“剛來時變化更多的是空間,我們的房子不斷造出來,但裏面還沒有那麼多人。冬奧前後,變化最大的是人氣。”園區早期的游客多是周邊遛彎兒的老年人,現在,已經輻射到了北京全市乃至外省市的年輕人和家庭。“周末、節假日期間,園區的香格里拉、智選假日等酒店幾乎都是滿房。”

2月4日,紀念2022年北京冬奧會成功舉辦一周年系列活動啟動儀式在首鋼園冰球館舉行。與此同時,首鋼園也交出了後冬奧時代“可持續”發展一周年的答卷——

一年來,在疫情防控的同時,首鋼園舉辦首發首秀、全民體育賽事等活動40余項,入園客流增長7倍以上,超過100萬人次參觀了首鋼滑雪大跳臺,入駐園區的企業和商戶增長至200多家,其中“科技+”企業佔比82%。

2022年8月,中關村科幻産業創新中心正式揭牌,目前已有60余家科幻、元宇宙企業相繼入駐,這些企業在過去的一年累計獲得融資超5億元。

9月,首鋼園再次成為服貿會“雙會場”之一,憑藉工業遺存、冬奧遺産和現代會展的結合,圈粉無數,會展期間參觀人數達16.7萬人次。

11月1日,第33屆電視劇飛天獎、第27屆電視文藝星光獎頒獎典禮在首鋼園冰球館舉辦。典禮總導演王芙英稱讚説,首鋼園三高爐和“雪飛天”在一起的那種中國式的浪漫,讓所有的創作者激動、燃燒。

12月31日晚,北京新年倒計時活動在首鋼園舉行。一場大型工業遺址全景式、沉浸式的光影秀,展現了老工業遺址和北京城市更新的別樣魅力。

……

正如巴赫所説,以奧運為契機,首鋼的城市更新堪稱典範。

更新的目標是復興。去年,北京市發佈了《深入打造新時代首都城市復興新地標 加快推動京西地區轉型發展行動計劃(2022-2025年)》。

按照計劃,到2025年,新首鋼地區文化復興、産業復興、生態復興、活力復興取得重大成果,國際文化、體育交流等功能顯著增強,首鋼園區總收入力爭實現400億元。

到2035年,新首鋼地區建成具有全球示範意義的城市復興新地標,京西地區全面提升在全市發展格局中的影響力,成為首都功能新載體、産業轉型新典範、城市治理新標桿、綠色生態新畫卷。

從“火”到“冰”,從廠區、園區到社區、街區,“一起向未來”的路上,首鋼距離“具有全球示範意義的城市復興新地標”這個目標,已經越來越近。(楊麗娟)

雙奧之緣——首鋼從“火”到“冰”綠色轉型記

雙奧之緣——首鋼從“火”到“冰”綠色轉型記