新中國成立70年來,北京第三産業從結構單一、基礎薄弱,到成為全市經濟的支柱和引擎,發展成績斐然。尤其是黨的十八大以來,第三産業主動適應時代變化,深入推進供給側結構性改革,始終堅持創新引領,不斷優化內部結構,持續推進對外開放,新動能蓬勃興起,發展品質穩步提高。

一、産業實力不斷增強

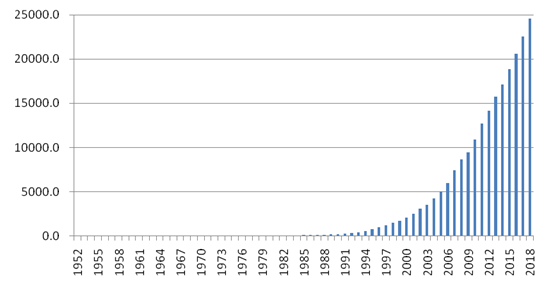

産業規模不斷擴大。新中國成立初期,第三産業規模很小,産業基礎薄弱;改革開放前,在工業優先經濟發展戰略的指導下,第三産業發展相對緩慢;隨着改革開放的深入推進,第三産業增加值量級不斷實現新的突破。1952年,第三産業增加值僅為3.1億元,1955年首次超過10億元,1986年突破百億元。此後,第三産業發展持續加速,1996年突破千億元,2010年突破萬億元,2016年突破2萬億元。2018年,第三産業實現增加值2.5萬億元。

圖1 1952年-2018年第三産業增加值 單位:億元

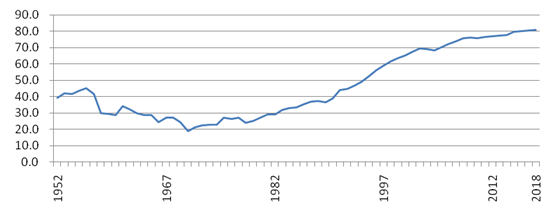

産業地位不斷提升。新中國成立到改革開放前,北京工業尤其是重工業取得較快發展,1978年,全市第二産業增加值佔比達到71.0%,比1952年提高了32.3個百分點;第三産業增加值佔比為23.9%。改革開放以來,北京積極調整優化産業結構佈局,第三産業規模不斷擴大,並逐漸成為全市經濟的主導産業。1994年,第三産業增加值佔比達到49.1%,改革開放以來首次超過第二産業,全市産業結構由“二、三、一”演變為“三、二、一”;1995年,第三産業增加值佔比達到52.5%,佔據了全市經濟的半壁江山。進入21世紀以來,第三産業增加值佔比逐步提高,主體地位更加穩固,2005年和2016年,第三産業增加值佔比分別超過70%和80%。2018年,第三産業增加值佔比達到81.0%,比1978年提高了57.1個百分點。

圖2 1952年-2018年第三産業增加值佔比 單位:%

産出效率持續提高。1978年,全市第三産業勞動生産率只有1911元/人,相當於社會勞動生産率的76.3%;1991年,第三産業勞動生産率突破1萬元/人;2007年,第三産業勞動生産率突破10萬元/人;2015年,第三産業勞動生産率突破20萬元/人。2018年,第三産業勞動生産率達到24.4萬元/人,按可比價格計算,1979年-2018年年均增長6.5%。

二、經濟貢獻顯著提升

産業保持較快增長,成為推動全市經濟發展的重要引擎。按可比價格計算,1953年-2018年,第三産業增加值年均增長10.7%,快於同期地區生産總值增速0.3個百分點。改革開放使全市經濟特別是服務型經濟活力明顯增強,第三産業發展加速,1979年-2018年第三産業增加值年均增長11.9%,快於同期地區生産總值增速2.0個百分點。黨的十八大以來,北京主動適應發展新常態,深入推進供給側結構性改革,2013年-2018年第三産業增加值增速保持在7.0%-8.5%的合理區間,年均增長7.5%,快於同期地區生産總值增速0.5個百分點。2018年,第三産業對全市經濟增長的貢獻率達到87.9%,有力推動了全市經濟轉型升級、實現中高速發展。

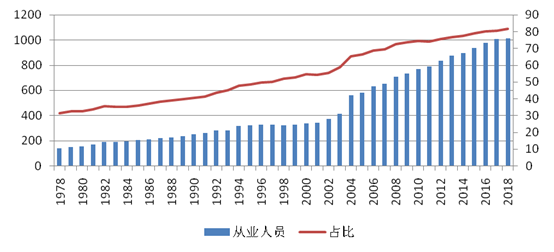

吸納就業規模不斷擴大,“蓄水池”作用凸顯。1978年,第三産業從業人員佔全市的比重僅為31.6%,低於第二産業8.5個百分點;1992年,第三産業從業人員佔比達到43.6%,超過第二産業,成為吸納就業的主渠道;1997年起,第三産業從業人員佔比超過50%。黨的十八大以來,第三産業業態不斷豐富,從業形式更為靈活,對穩定就業貢獻突出,2016年,第三産業從業人員佔比超過80%。2018年,第三産業從業人員達到1010.2萬人,是1978年的7.2倍,佔全市的比重為81.6%。

圖3 1978年-2018年第三産業從業人員數量及佔比 單位:萬人、%

稅收佔比超八成,較好地發揮了壓艙石作用。2008年-2017年,第三産業稅收收入[1]年均增長12.6%,快於同期全市稅收收入增速0.9個百分點。2017年,第三産業稅收收入達到1.2萬億元,佔全市的比重達到86.9%,比2008年提高2.0個百分點,對促進全市稅收穩步增長起到了重要作用。

三、行業結構逐步優化

現代服務業引領經濟發展。2005年,全市現代服務業實現增加值3326.4億元,佔地區生産總值的比重為46.6%;2007年,現代服務業增加值佔比超過50%;2013年,現代服務業增加值突破萬億元,佔比達到55.1%。2018年,現代服務業實現增加值1.9萬億元,佔地區生産總值的比重達到61.3%,比2005年提高14.7個百分點。其中,金融業、資訊傳輸軟體和資訊技術服務業、科學研究和技術服務業佔現代服務業增加值的比重合計達到65.4%,高於2013年6.2個百分點;按可比價格計算,2013年-2018年年均分別增長10.8%、12.4%和11.4%,分別快於同期第三産業增加值年均增速3.3個、4.9個和3.9個百分點。

傳統服務業轉型升級穩步推進。改革開放以來,交通基礎設施不斷完善,運輸網路更加暢通,運輸能力明顯提升。1979年-2017年,全市交通運輸領域固定資産投資年均增長17.6%,鐵路里程從699公里增長到1103公里,公路里程從6562公里增長到2.2萬公里;客運量增長了15倍多,貨運量增長了2倍多。2018年,交通運輸倉儲和郵政業實現增加值1346.2億元,按可比價格計算,1979年-2018年年均增長8.4%。商業流通市場興旺,零售業態更加多元,2018年,批發和零售業實現增加值2530.4億元,按可比價格計算,1979年-2018年年均增長9.5%。“網際網路+”賦能傳統行業升級,線上線下深度融合,2018年,全市限額以上批發和零售業實現網上零售額2632.9億元,佔社會消費品零售總額的22.4%,比2014年提高7.3個百分點。

四、創新發展增添新活力

創新投入加大。2017年,第三産業研究與試驗發展(R&D)經費內部支出1280.6億元,佔全市的比重達到81.1%,2013年以來年均增長8.7%,快於同期全市平均增速0.5個百分點。其中,資訊傳輸軟體和資訊技術服務業、科學研究和技術服務業研究與試驗發展(R&D)經費內部支出佔全市的比重達到68.2%,2013年以來年均分別增長12.7%和8.7%。水利、環境和公共設施管理業研究與試驗發展(R&D)經費內部支出規模快速增長,2013年以來年均增長48.6%。

新經濟迅速興起。新業態、新商業模式層出不窮,電子商務、平臺經濟快速發展。2018年,北京市電子商務交易額[2]實現21843.0億元,佔全國電子商務交易總額[3]的7.1%。網際網路深刻改變了人們的生活習慣,網路約車、網上尋醫和線上學習更加普及。2018年,重點網際網路出行[4]平臺、重點網際網路醫療[5]平臺和重點網際網路教育[6]平臺交易額分別增長13.5%、16.1%和1.5倍。

五、開放發展拓展新空間

旅游市場蓬勃發展。2018年,全市接待國內游客3.1億人次,實現國內旅游收入5556.2億元,分別是1994年的4.6倍和18.6倍。旅游新引力不斷提升,入境旅游市場取得較快發展。2018年,全市共接待入境游客400.4萬人次,實現旅游外匯收入55.2億美元,分別是1978年的21.4倍和55.2倍。隨着人民生活水準不斷提高,消費結構持續優化升級,出境游市場火爆。2018年,全市旅行社組織公民出境游510.9萬人次,高於1994年出境游市場規模(1.0萬人次)。

服務貿易規模不斷擴張。2013年-2018年,全市服務貿易總額年均增長8.2%,佔全國服務貿易總額的比重一直保持在1/5強。2018年,全市實現服務貿易總額1606.2億美元,其中,旅行、建築、運輸服務佔比合計達到60.5%,比2013年前提高了14.4個百分點。

服務業擴大開放綜合試點穩步推進。北京作為全國首個服務業擴大開放綜合試點城市,從2015年獲批開展試點工作以來,不斷放寬重點領域外資准入限制,優化營商環境,聚焦重點領域,加大貿易便利化改革力度,推動服務業邁向高端化、國際化,為首都經濟高品質發展賦予新動能。2013年-2018年,第三産業實際利用外資年均增長13.6%,其中,服務業擴大開放綜合試點工作開展後(2015年-2018年)年均增長17.0%。2018年,第三産業實際利用外資148.6億美元,是試點前2014年的1.9倍,佔全市實際利用外資總額的85.8%。其中,資訊傳輸軟體和資訊技術服務業、租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業實際利用外資活躍,合計佔全市實際利用外資總額的比重超過50%。

70年來,北京市第三産業發展成就矚目,産業規模突破2萬億元,吸納就業超過千萬人,轉型升級不斷深入,內生動力顯著增強,對外開放有序開展,服務生産和造福民生作用突出,逐步成為全市經濟的主導産業和推動經濟前進的主引擎。展望未來,全市要圍繞“四個中心”城市戰略定位,深化供給側結構性改革,堅持轉型升級、創新驅動,不斷激發經濟活力,加快構建高精尖經濟結構,努力推進第三産業高品質發展。

[1]此處稅收收入包括地稅稅費收入和國稅稅收收入。

[2]北京市電子商務交易額是指北京市賣家在全國所有電子商務平臺(不包含合約類電子交易平臺)上的交易總額。

[3]全國電子商務交易總額是指全國範圍內電子商務交易平臺實現的商品及服務類交易額,不包含合約類電子交易平臺産生的交易額。

[4]網際網路出行指以網際網路技術為依託,構建服務平臺提供約車、租車和代駕等出行服務的經營活動。不包括網際網路停車服務、GPS定位服務等。

[5]網際網路醫療指以網際網路技術為依託,構建服務平臺提供預約診療、線上處方、遠端會診、健康諮詢等一種或多種互動式醫療服務的經營活動。不包括網際網路藥品銷售,也不包括僅通過平臺提供的醫療保健資訊展示服務。

[6]網際網路教育指以網際網路技術為依託,構建服務平臺提供線上授課服務的經營活動。不包括線下課程的線上預訂交費,也不包括僅通過平臺提供作業提交、線上練習等的教育相關服務。