1978年12月,黨的十一屆三中全會召開,拉開了我國改革開放的大幕。40年來,北京堅定不移地推動體制改革和對外開放,經濟社會發展成績斐然,人民生活實現了由溫飽向小康的歷史性轉變。

一、經濟實現跨越式發展,綜合實力大幅提升

十一屆三中全會以來,北京沿着黨中央指明的方向持續推進改革開放,經濟發展駛上快車道,綜合經濟實力大幅提升。

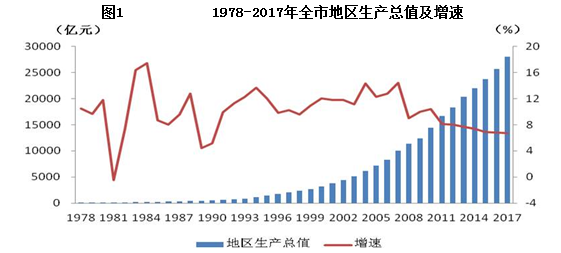

經濟持續較快增長。2017年,全市地區生産總值達到28014.9億元,按可比價格計算,是1978年的41.2倍,年均增長10%。“十二五”以來,隨着經濟進入轉型升級新階段,經濟增長由高速向中高速換擋,增速保持在6.5%-7%的區間,增長的穩定性進一步增強。

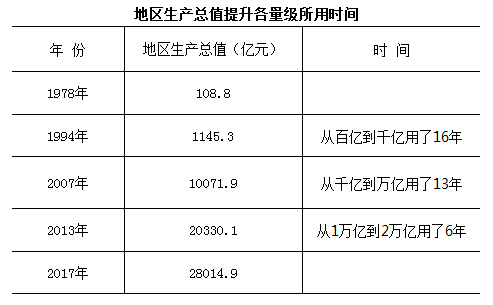

經濟總量連續邁上新臺階。改革開放之初,北京的地區生産總值為108.8億元,1994年達到1145.3億元,從百億元提高到千億元用了16年時間;從千億元提高到2007年的萬億元只用了13年,此後用了6年時間在2013年超過了2萬億元,2017年全市地區生産總值達到28014.9億元。

每人平均地區生産總值接近13萬元。1978年,全市每人平均地區生産總值為1257元,1994年超過1萬元,2014年突破10萬元。2017年全市每人平均地區生産總值達到128994元,與1978年相比,按可比價格計算,年均增長7.4%。

二、服務業主導地位確立,産業呈“高精尖”發展趨勢

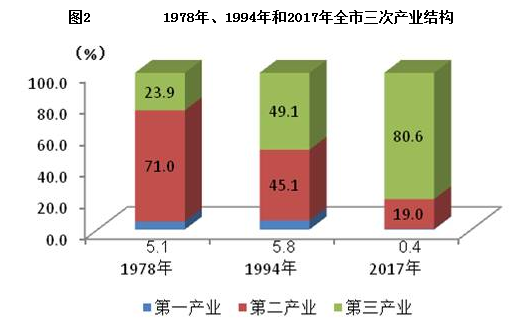

隨着城市定位和經濟發展戰略調整,北京的産業結構由工業主導調整為服務業主導,産業內部結構呈現高端化特徵。

確立“三二一”産業結構。上世紀90年代中期,全市第三産業比重超過第二産業,“三二一”的産業結構基本確立。2017年,三次産業的比例為0.4:19.0:80.6。與1978年相比,第三産業比重提高56.7個百分點,在經濟發展中發揮主要帶動作用。

産業內部結構向“高精尖”發展。農業發展從傳統種植業向現代化農業轉變,2017年全市實現農林牧漁業總産值308.3億元,是1978年的26.8倍,年均增長8.8%;農業的生態屏障作用凸顯,2017年全市農業生態服務價值達到3635.5億元,比2010年增長18.6%。工業實現了由勞動密集型向資本技術密集型的轉變,2017年汽車、電子、醫藥等高端製造業總産值佔規模以上工業的比重達到40.6%。服務業發展正在經歷由規模擴大向結構優化的轉變,以金融、資訊、科技等為主的現代服務業佔地區生産總值的比重為60.6%,比2005年提高14個百分點。

三、消費主導經濟增長,需求結構進一步優化

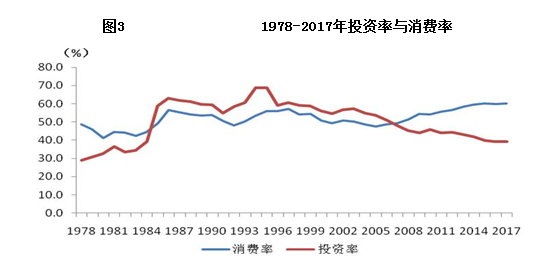

消費成為第一引擎。改革開放以來,由於各階段發展重心不同,北京的需求結構經歷了消費投資交替主導、投資消費雙輪驅動到消費主導的變化。到2007年,北京消費率超過投資率,標誌着北京經濟增長由投資消費雙輪驅動向消費趨於主導過渡。近10年消費率不斷提高,2017年達到60.1%,高於投資率21個百分點,對全市經濟增長的貢獻率超過65%,成為經濟增長的第一動力。

消費市場繁榮活躍。2017年,全市實現市場總消費額23789億元,其中,實現服務性消費額12213.6億元,佔市場總消費的比重達到51.3%;實現社會消費品零售總額11575.4億元,是1978年的262倍,年均增長15.3%。商業業態更加多元化,超級市場、購物中心、網路購物等相繼出現,更好地滿足了人民群眾的生活需求,對經濟的貢獻也日益增強。2017年,限額以上批發零售企業實現網上零售額佔社會消費品零售總額的比重為20.5%,比2014年提高4.5個百分點。

投資促進結構優化和城市建設。全社會固定資産投資由1978年的22.6億元擴大到2017年的8948.1億元,年均增長18%。産業投資優化促進了全市結構升級。第三産業投資年均增長20.1%,快於全市投資增速2.1個百分點;2012-2017年,高技術製造業累計完成投資914億元,佔工業投資的比重由2012年的20.1%提高至2017年的22.5%。基礎設施投資快速增長促進了城市建設、環境改善和公共服務水準提升。全市累計完成基礎設施投資2.5萬億元,年均增長18.4%;其中,公共服務業、交通運輸、郵政電信領域投資年均分別增長21.2%、19.3%和19.2%。2017年,交通運輸、公共服務業和能源領域投資分別佔基礎設施投資的44.5%、23.3%和16.8%。

四、創新發展動力增強,發展方式向減量集約轉變

科技創新能力大幅提升。研發投入力度持續加大,2017年全市研究與試驗發展(R&D)經費支出為1579.7億元,與1996年相比增長36.7倍,年均增長18.9%;R&D經費支出相當於地區生産總值的比例為5.64%,比1996年提高3.32個百分點。創新産出能力不斷增強,2017年全市發明專利申請量達到9.9萬件,是1986年的185.4倍;發明專利佔專利申請量的比重由1986年的31.6%上升至2017年的53.3%。

經濟發展方式向減量集約轉變。改革開放以來,北京結合自身實際,深入落實中央關於經濟發展方式轉變的各項方針政策,積極調整經濟結構。特別是2014年以來,市委、市政府深入貫徹落實習近平總書記視察北京的重要講話精神,北京成為國內第一個提出“減量”發展的城市。幾年間,全市緊緊抓住疏解非首都功能這個“牛鼻子”,城市發展深刻轉型,經濟發展方式正在向減量集約轉變。2017年全市勞動生産率達到22.7萬元/人,按可比價格計算,是1978年的14.5倍,年均增長7.1%。經濟發展更加綠色低碳,2017年單位地區生産總值能耗為0.264噸標準煤/萬元,不足1980年的1/50,年均降幅達到5.4%。

五、居民收入快速增長,消費水準顯著提升

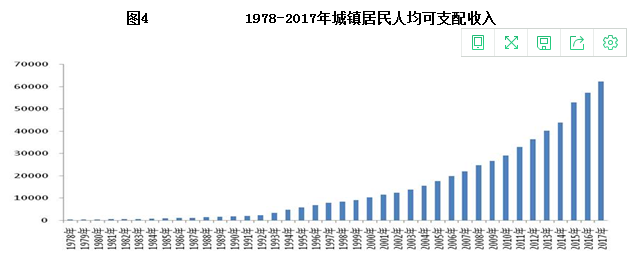

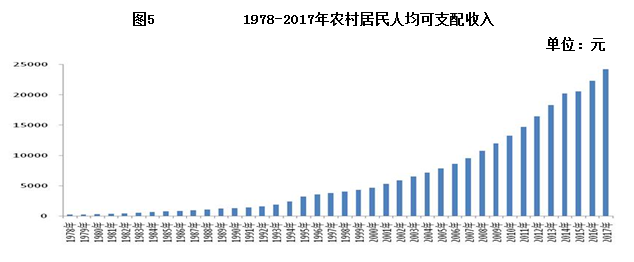

居民收入快速增長。全市居民每人平均可支配收入實現了從百元到千元再到萬元的跨越式增長。改革開放之初,城鄉居民每人平均可支配收入分別為365元和225元。隨着改革成果更多惠及百姓,城鎮和農村居民每人平均可支配收入分別於1986年和1988年突破千元大關,2000年和2008年分別突破萬元,2015年和2014年分別突破5萬元和2萬元。2017年,全市居民每人平均可支配收入為57230元。其中,城鎮居民每人平均可支配收入為62406元,是1978年的170.8倍,年均增長14.1%,扣除價格因素,年均實際增長8.1%;農村居民每人平均可支配收入為24240元,是1978年的107.8倍,年均增長12.8%,扣除價格因素,年均實際增長6.8%。

居民消費水準顯著提升。改革開放之初,城鄉居民每人平均消費支出分別為360元和185元。隨着改革開放不斷推進,城鎮和農村居民每人平均消費支出分別於1986年和1991年突破千元大關,2002年和2010年分別突破萬元。2017年,全市居民每人平均消費支出37425元。其中,城鎮居民每人平均消費支出40346元,是1978年的112.1倍,年均增長12.7%;農村居民每人平均消費支出18810元,是1978年的101.7倍,年均增長12.3%。

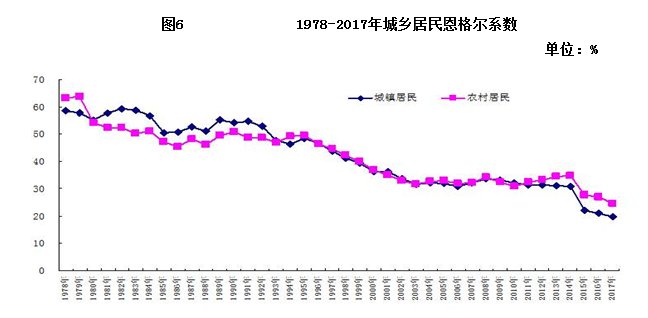

居民消費結構全面優化升級。用於滿足基本生活的生存型消費支出比例快速下降,用於提高生活品質的發展型消費支出比例不斷上升。2017年城鄉居民恩格爾系數分別為19.8%和24.7%,分別比1978年降低38.9個和38.5個百分點,生活水準顯著提升;在交通通信、教育文化娛樂和醫療保健方面的支出佔消費支出的比重分別為31.8%和30.5%,比1998年分別提高7.7個和6.2個百分點。

站在改革開放40周年的歷史節點上,回望40年改革開放波瀾壯闊的光輝歷程,北京成績斐然;展望未來,我們要緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,堅持推動改革開放,奮力開創首都發展更加美好的明天。