- 未标题-7.jpg.jpg

原标题:“西洋镜”中看多面李鸿章

1896年,俾斯麦与李鸿章一起走出门。

解玺璋

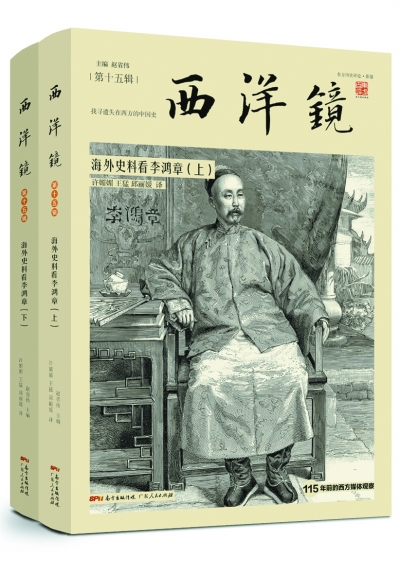

19世纪中叶以后,随着中国与西方各国的交往越来越多,西方媒体对于中国的兴趣也明显地增强了,表现之一是各种报道层出不穷,花样翻新,大有发现新大陆而好奇心不可阻挡之势。近年来,颇有些出版界的朋友,致力于搜集整理西方报刊对于中国的报道,成绩十分显著,为中国近现代历史研究贡献了许多难得的资料。赵省伟便是做得有声有色的一位,他的“西洋镜”系列、“遗失在西方的中国史”系列,都在读书界产生了很大影响。这次推出的《海外史料看李鸿章》(上下),即“西洋镜”系列之一种,就给读者带来许多意外的惊喜。

就中国近代历史而言,李鸿章显然是个绕不过去的存在,尤其是在同治、光绪两朝,他的位置几乎是不可替代的,无论病之誉之,都不能不面对他。多年来,官方历史叙事对李鸿章贬多于褒,清末几次外交败局的责任似乎都是由他来承担的,甚至骂他为汉奸、卖国贼,或因他在与列强打交道时,往往以妥协对强权吧。近年来,风向逆转,对李鸿章的评价水涨船高,大有将他捧为“贤相”的趋势。这种变化的发生,首先是人们的历史观的变化,其次是研究方法的改变,从重视观念、寻求真理、强调主观,转向重视史实、寻求真相、强调客观。于是有各种“翻案”文章出现,为其妥协、卖国辩解。有些固然是有说服力的,有些则说服力不强,很重要的一个原因,是缺乏强有力的史料的支持,以至于从一种观念跌入另一种观念。

我无意责备历史研究者。这种局面的形成,一方面是长期形成的由官方垄断信息资源的传统,个人难以获得有价值的史料、文献和信息;另一方面,是文化传统中“为尊者讳,为亲者讳,为贤者讳”的礼仪规范,使大量有价值的史传资料湮灭在历史的尘埃中,后来者只能望而兴叹。就像这本书中所说的:“如果一个人想了解美国总统的个人经历,他很容易就能得到相关信息,而想要获得李鸿章总督的相关信息,却并非易事。”这也正是此书让我们有所期待的原因之一。书中收集了自19世纪70年代至20世纪初李鸿章病逝前西方报刊关于此人的大量新闻报道和特写,其中涉及到他的种种洋务、对美国“排华法案”的强硬态度、签订《马关条约》时的兢兢业业、处理义和团事件时的前倨而后恭,特别是出访欧美时的情景,都有非常生动的描述,并配有新闻图片,展现了瞬间记录下来的历史现场。

西方看东方与东方看西方有很相似的一点,即难以超越本土文化所制约的思维方式的限制。实际上,异域形象往往都是本土文化运用其自身传统所形成的思维方式,重组、重构、重写的结果,其中,不可避免地会有偏见、误读、虚构和夸张。不过,新闻报道的特殊性,恰恰要求客观叙述和现场描写,只写眼前见到的东西,而且尽可能地保持客观、中立的立场,较少地涉及历史和文化,谨慎地处理主观感受和议论,不受作者身份的影响(至于新闻述评则另当别论)。因而,这批材料颇有史传材料的价值,特别是传统史料中较少涉及的李鸿章的内心活动,所思所想,情感表达,都由于西方记者的观察而得以展现和表达。有些是本国文献记述中不肯、不屑、不忍、不能给予关注的,然而却是深入理解和完整呈现李鸿章的复杂性不可缺少的。当初梁启超写作《李鸿章传》,在身居海外,档案文献不易得到的情况下,就大量采用了西方记者的新闻报道。比如“绪论”开篇即提到,李鸿章与德国前首相俾斯麦的那段对话,梁启超原汁原味地引用了西方媒体的报道。而在这本书中,收录了多篇各国记者关于此事所作的访谈。很显然,这段对话明白透露了李鸿章难为人言的苦衷,梁启超就曾为之慨叹:“吾观于此,而知李鸿章胸中块垒,牢骚抑郁,有非旁观人所能喻者。”

我的意外惊喜,是在书中看到一篇1900年6月1日发表于美国《夏威夷星报》上的关于李鸿章给梁启超复信的报道。虽然不见复信全文,但报道所引述的复信内容还是提供了大量有价值的信息。梁启超的《上粤督李傅相书》,相当于一封公开信,最初发表于1900年3月1日出版的《清议报》第四十册,后收录于《饮冰室文集》第五卷。信很长,有五千余字,信中分析了世界局势,以及中国在其中的危险处境,而执政者对于这种危险却置若罔闻,大敌当前,竟置国家安危于不顾,反而谋划着废明君,立一个乳臭未干不解国事的九岁孩子为储君,还把保皇爱国的海外民众视为仇雠,不惜以其家属的安危相威胁,甚至派人暗杀改革派人士。他表示,这些做法或非李鸿章本意,不过“惮于炙手可热之权威,不得不奉行逆命”,也是可以理解和体谅的,但他提醒这位行年且七十有余的老翁,不能不顾及自己的晚节,并以顺应时势相劝,“天下力量最大者,莫如时势”,而当今的时势,就是倡民权而尊民意。据报道,李鸿章的复信回应了梁启超公开信中提到的一些问题,也为自己做了一些辩解,说自己一直都是主张维新变革的,在平息太平天国叛乱的过程中,就与外国人有很好的合作;对法国、对日本,他都不主张开战,但朝廷中有人希望开战,他也无可奈何。至于下令追捕、处决改革者,都是太后的决策,他不能阻止。他劝梁启超要有耐心,因太后年事已高,不会活得太久了。

这些蛛丝马迹,对于了解李鸿章复杂的内心世界是大有帮助的,它使得这个人的形象在我们面前生动起来,不再是我们所熟悉的单薄、单面、僵死、固化的那副尊容,而呈现出多种面相。他固是大国首相,有尊贵的身份,不能没有必要的排场和面子;但他也清楚,中国与西方列强实力悬殊,并不平等,他不得不虚与委蛇,敷衍应付;他对西方各国超规格的接待心知肚明,知道他们想要的无非是中国的订单,故无沾沾自喜之态,而是吊足了他们的胃口;同时,他也对德国的俾斯麦、美国的格兰特、英国的格莱斯顿等西方政要表现出由衷的惺惺相惜和钦佩之情;而他在戈登墓前流露出来的诚恳、真挚,更在英国民众中为他赢得了很好的声誉;他不仅关注军舰、大炮、机关枪,也好奇女人的脚和她们的婚姻与职业,以及收入;他还可以是幽默的,诙谐的,或故作滑稽的……总之,在西方记者笔下,李鸿章的形象、面貌、情感、思虑,得到了多方面的描述、刻画和想象,其中固有先验的、主观的成分,但毕竟提供了重要的参照,是深入了解李鸿章这个人物,以及近代中国与西方列强的交往必不可少的。