- 沙灘後街歷史拾遺

前段時間,隨著單位搬往城外,筆者也離開了與故宮一箭之遙的沙灘後街22號院。我在這裡工作了整整十五個春秋,對這一帶非常熟悉。

沙灘後街不長,三百餘米。站在街中向西遠眺,景山公園制高點萬春亭就在眼前。從沙灘後街西口進景山公園,用不了多久,就能登臨萬春亭,探身俯瞰,可謂四時四景。如果不願入園爬山,可南行上百米,佇立筒子河旁與紫禁城東北角樓隔空對話,感受這六百多年的滄桑變遷。街東北不遠處,就是嵩祝寺,明清時期“嵩祝三寺”裏梵音繚繞。沿沙灘北街向南,聞名中外的北大“紅樓”近在咫尺。若再往東走上一點兒,就來到鬧中取靜的皇城根遺址公園。

沙灘後街的妙處,絕非走馬觀花可以領會,亦非三言兩語即能講明。筆者在此生活十多年,對於周邊人文地理、軼聞趣事有著濃厚興趣,平日裏格外留意,今就比較關注的幾個問題整理成文,供讀者參考。

清末景山東南側照片,方框處為沙灘三座門。

壹

“沙灘”在哪

如果僅以長和寬來論,沙灘後街與長其兩倍有餘,且開通過公交車的西總布衚同相比,它被冠以“街”,未免有些名不副實。但北京城中,還有一些不長的衚同也被冠以“街”之稱,比如外交部街、新文化街、內務部街、教育部街等。細究之,它們之所以稱街,無不與它們的重要性有關,頗有些“山不在高,有仙則靈”的況味。

沙灘後街明清時期屬皇城。明時,皇城內不僅建有皇家廟宇、園林苑囿、倉儲、防衛設施等建築,龐大的內府“二十四衙門”也被置於其中。景山東街一帶,就分佈有司禮監、新房、禦馬監等。在這裡,雖然“仙”不曾耳聞,“神”倒確乎供奉著一位:它就是“馬王爺”,而供奉馬王爺的廟,大家都不會陌生:馬神廟。據《明實錄》記載,英宗天順四年(1460年)八月二十五日“禦馬監蓋造馬神廟工畢,遣太監劉永誠致祭。”自此,每年舊曆六月二十三日馬王爺誕辰日,朝廷都會派官員到此祭拜。

不過,明代時,皇城這塊區域內的地名比較獨特,不像當時京師內、外城,街巷和衚同都有各自不同的命名,這裡多以宮殿、衙署、寺觀、園囿、橋梁等作為地名。如今沙灘後街所在的位置,明代時南有印綬監,北有都知監。

順治元年(1644年)清朝入關,定鼎北京。統治者實行“滿漢分城”的政策,將漢官、商人、平民等,除投充八旗者及衙屬內居住之胥吏、寺廟中居住之僧道,盡遷外城,內城只準八旗官兵和家眷、從屬居住。

皇城內則統歸清廷設立的內務府掌管,前明內府機構被大量裁撤。皇城區域內的建築格局隨之發生較大變化,除衙署、寺廟、苑囿等,相當一部分被分配給上三旗旗人及其從屬用於居住。今人可從康熙初年繪製的《皇城宮殿衙署圖》一窺其貌。在景山東街一帶,康熙年間的地圖中仍未顯示街巷、衚同名稱,不過馬神廟仍有標注。

經過清初幾代帝王的治理,天下承平日久。皇城內上至皇親國戚,下至三教九流,人員日漸龐雜。這片區域內昔日的內府建築也被分隔成一座座規模相對較小且獨立存在的四合院落,由此串起一條條寬窄不一的街巷衚同。最終是推動皇城朝著內城化方向不斷演變。演變的成果則在乾隆十五年(1750年)清廷組織繪製的《京城全圖》上得以集中體現。圖中,“馬神廟街”的字樣被標記在案。從此,該街首次有了“官方認可”的名字。

十年後,乾隆帝嫁女,和嘉公主府第就建於馬神廟街北側西半部,幾乎佔據半條街。即使公主貴為天之嬌女,怕也是難與神通廣大的馬王爺抗衡。街名如故,且得以傳續。

這樣的局面直到民國初年才被打破。此時,昔日的公主府第經歷了京師大學堂的歲月之後,業已成為北京大學的校址。

1915年9月陳獨秀在上海創辦《青年雜誌》。一年後改名《新青年》,李大釗、魯迅、胡適等為主要撰稿人。先賢們高舉民主和科學兩面大旗,向封建勢力展開猛烈衝擊,史稱“新文化運動”。

1916年12月26日,支援新文化運動的蔡元培出任北京大學校長。1917年1月,聘請陳獨秀為文科學長。《新青年》隨之遷往北京。

在此背景下,北京大學向市政當局提出變更街名的要求。1917年4月第2期《市政通告》刊載同年2月26日公牘:“京師警察廳函:據北京大學擬將馬神廟名稱改為景山東街,已照准。請查照文。”

至此,景山東街正式取代馬神廟街,成為新街名(注:1917年改名後的東西走向的景山東街,並非如今景山東門外南北走向的景山東街,如今的景山東街在當時稱作景山東大街)。

不過,新街名僅維持了不到半個世紀。1964年起,北京市成立以吳晗為組長的“市道路命名領導小組”,一年多時間,對四個城區3950條街巷逐一考評,對部分街道的街名進行更改。1965年起,景山東街改稱沙灘後街。

一般而言,有後街,必有前街。然而,人們在地圖上卻找不到沙灘前街。甚至去問老北京人:“沙灘在哪呢?”想必也沒有幾個人能夠講得清清楚楚。好在,乾隆時期《京城內城全圖》保存下相關資訊。沙灘被標在今景山前街靠近五四大街和北池子大街交匯處一帶,那裏原來還有一道三座門。

朱海濤在1944年7月《東方雜誌》上發表的《北大與北大人》中寫道:

“沙灘”,卻並沒有一粒沙。它只是介於漢花園、銀閘、北池子、景山東街之間一個路口的街名,但它之在北平,是和馬神廟同樣,代表了它本身以外的崇高意義——北京大學。

這樣看,將景山東街改稱沙灘後街,還是頗有內涵的。

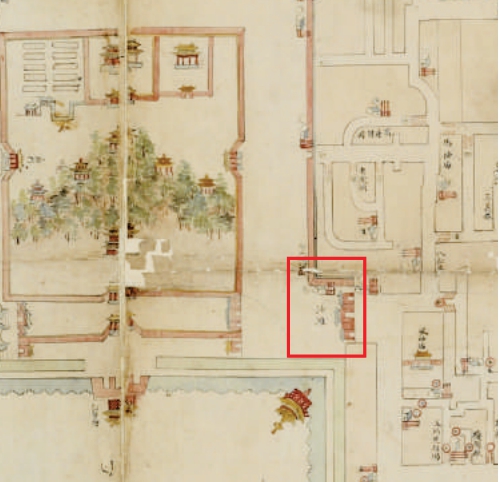

乾隆《京城內城全圖》中“沙灘”及三座門的標注

如今沙灘後街西口的內皇城墻

貳

能否再現隱秘的內皇城墻

自沙灘後街西口進入,沿北側一家餐廳東行,進入眼簾是一座擁有朱漆大門,東墻懸挂“北京市文物保護單位——京師大學堂建築遺存”標誌,門內影壁墨書斗大“福”字的中式宅院。此處便是著名的“西齋”——大學堂和老北大早期學生宿舍。如今駐足於此合影留念的遊客不少,卻極少有人關注夾在兩座院落中間那道高聳的磚墻。墻頭覆蓋黃琉璃瓦,于夕陽照射下熠熠生輝。

有人説,它不是乾隆帝為四女和嘉公主所修府第的西墻嗎?其實並不是。1904年,為解決大學堂學生住宿問題,鋻於原有用地已十分跼踀,在公主府西墻外由南向北添建十四排平房,命名“西齋”,並與大學堂連成一片。

公主府原來的西墻是什麼樣呢?根據網友提供的現存公主府西墻殘垣的圖片以及筆者拍攝的府墻東北角照片可發現,公主府的墻是普通灰瓦,而前面提到的兩座院落之間的覆黃琉璃瓦的墻,等級更高,它與一街之隔的景山公園圍墻大體相同。

那麼,這道高墻究竟為何物呢?先來讀一段光緒三十三年(1907年)七月十一日大清民政部《為大學堂圍墻坍塌待修事咨學部》的咨文:

民政部為咨行事。準欽命京師大學堂總監督咨稱:查本學堂西鄰皇墻,上年六月間,大雨時行,坍塌數丈,其餘墻勢已復岌岌可危。曾經咨請工部查勘,僅將此數丈坍塌之墻修補在案。本屆伏夏以來,連日大雨。所有西鄰皇墻,上年修補之處迆南,又復坍塌十余丈。本學堂西院講堂暨學生寢室、自習室等處所,院墻不高,全恃皇墻保障,藉資嚴密。相應咨請貴部,從速飭員查勘修葺,以惠學界,而壯觀瞻等因。咨行到部。

從以上內容可知,這段高墻實為一段清代皇墻。

人們不禁會問,明清時期的東西皇城墻不是在東安門、西安門一線嗎?的確如此,坐落在南北河沿大街東側的皇城根遺址公園,便是明、清時期皇城東墻的所在。

明代以大明門為皇城正門,入清後,改稱大清門。順治九年重建北安門,易名地安門,這是皇城的北門。但是少有人知的是,當年皇城有外皇城和內皇城之分。單士元先生在《故宮史話》中曾這樣表述:

皇城城墻在明清兩代都是兩重,所謂外皇城和內皇城。內皇城在筒子河週邊,一方面在紫禁城和各離宮間起隔離作用,另一方面,又使紫禁城和皇城之間增加一道防線……景山和紫禁城之間本來有一道內皇城隔開(北到府),在1953年前後拆除。但這道內皇城墻在景山兩旁又向北加築了一個凸字形,到景山前後再順中軸線向北伸展,直達地安門。這兩列紅墻中部開闢了東西皇華門(東皇華門現名黃化門,現尚存遺跡可尋)。

也就是説,在景山東西兩側與地安門之間,有一段皇城墻,這就是鮮為人知的內皇城。《明實錄》仁宗洪熙元年(1425年)四月五日記有:

選京師散衛軍之精壯者,助親軍守衛。親軍專守皇城四門,京衛軍助守端門之外及東上等門。

其中,東到府為內皇城的一座城門。由此可知,明成祖朱棣永樂十八年(1420年)遷都北京,完全以南京為藍本,同時修建了內皇城。

《京城內城全圖》中從沙灘到地安門有一段紅墻,即為內皇城墻。

《憶》的書影及內頁,尾頁有景山書社的地址。

內皇城主要起什麼作用呢?

根據《明實錄》的記載,宣宗洪熙元年九月“建都知監于東華門外”,宣德元年九月“修浣衣局房屋及周垣”,宣德三年二月“造御用監作房于西上北門之外”,英宗正統八年四月“建司禮監衙門畢”,天順三年九月“修造內府寶鈔司庫作等房”等等。據此推測,隨著內府各衙門相繼落成,景山東西兩側的內皇城墻大抵于英宗晚期前後建成。除單先生所列功能外,內皇城主要承擔一定的分隔、管理內府各衙門人員出入的作用。

改朝易代對內皇城墻並未産生過多的影響,尤其是東側部分被較為完整的保存下來。從乾隆初期的《京城內城全圖》可窺其全貌。景山東側一段,北端連接地安門東側的雁翅樓,一路向南,至沙灘“三座門”與護城河東北角外的內皇城墻相連,形成局部閉環。

一幅拍攝于上世紀三十年代、從景山向東俯瞰的老照片上,還能非常直觀地看到這段內皇城墻:照片中部能清晰地看到橫亙著一堵磚墻,墻的東側則是北大西齋。墻的西側,尚未加蓋房屋等建築設施,墻體非常清晰,在沙灘後街西口處還隱約可見開設有一座小門。墻體和小門的樣式,與數年前得以恢復的地安門內大街東西兩側內皇墻及門樓基本一致。

日前,筆者登臨景山,由於樹木繁茂,已無法全景再現老照片上的場景。但在沿街建築背後,一大段隱秘的內皇城墻依舊清晰可見。此情此景,令筆者感慨良多:“它們還有機會迎來重現榮光的那一刻嗎?”答案恐怕一時難以得到。

上世紀三十年代從景山向東俯瞰可見內皇城墻(沙灘後街西口處隱約可見一座小門)

如今從景山東側俯瞰依然能見被建築圍繞的內皇城墻

參

景山書社在哪

周作人在《<憶>的裝訂》中有這樣一段生動的描寫:“從春臺借了《憶》來看的第二天,便跑到青雲閣去買了一本來,因為我很喜歡這本小詩集。”

《憶》是怎樣的一本書,令知堂老人如此激賞?不妨看一看這本小書的售書廣告:

這是他回憶幼年時代的詩篇,共三十六篇。仙境似的靈妙,芳春似的清麗,由豐子愷先生吟咏詩意,作為畫題,成五彩圖十八幅。附在篇中。後有朱佩弦先生的跋,他的散文是誰都愛悅的。全書由作者自書,連史紙影印,絲線裝訂,封面圖案是孫福熙先生手筆。這樣無美不備,洵可謂藝術的出版物。

俞平伯作詩,豐子愷插畫,朱自清題跋,孫福熙封面設計,再施以虎皮宣做書衣,藍絨絲裝訂,難怪連見多識廣的新文學版本藏書第一人唐弢,也對這本被譽為“中國第一本兒童新詩集”的書發出如此感嘆:“這樣講究的印本,在當時是很不多見的。”

《憶》的書影,早在二十多年前一場拍賣會的圖錄上,筆者有幸得見,精美無比的佳作與令人乍舌的拍價同樣使人印象深刻。《知堂書話》收入篋中亦有些年頭,《<憶>的裝訂》自然是拜讀過的。最近一次引發對它的關注,與成就它的出版者、總發行所、總代售處有關。更準確點説,是與這些機構同在的“景山東街17號”有關。

負責出版這本小書的叫樸社。1923年初,鄭振鐸、葉聖陶、鬱達夫、沈雁冰等十位商務印書館的年輕編輯共同發起成立書社,取名“樸社”。關於成立樸社的初衷,顧頡剛在當年1日6日的日記中寫道:

振鐸發起自己出書,不受商務牽制,約集伯祥、聖陶、六逸、予同、雁冰、愈之、達夫、燕生及我十人,每月公積十元,五個月內預備出版品。

不久,俞平伯、朱自清等人紛紛加入進來。1924年9月因上海發生戰事,書社陷入停頓,在滬同仁議決解散樸社,而已身處北京的顧頡剛提出異議。1925年6月,樸社在上海終告完結。據筆者查閱資料,上海時期的樸社在一年多的時間裏,除俞平伯主持出版的《霜楓小叢書》四種外,尚有《戴氏三種》。

樸社結束後,心有不甘的顧頡剛聯合俞平伯、吳緝熙、朱自清、趙萬里等人在北京重組樸社,顧氏擔任總幹事。經過一番緊張籌備,書社順利開業。據顧頡剛1925年10月8日日記:

北大二院對門有一新市房,擬由樸社租下開設書店。馬神廟一帶尚無書肆,開此一家必可獲利也。

又,11月15日的日記記載:

今日書社開幕,予從事照料,見人頗覺不好意思,想不到我也會做商業的。

“北大二院”就是北大公主府的舊址,1918年“紅樓”建成後,成為北大文學院所在,又稱“北大一院”,而老校址改作北大理學院,即“北大二院”。

樸社重張,首推的正是那本名作《憶》。至1937年底因抗戰被迫停業,十五年間,樸社出版的圖書大致四十種上下,數量不多,然以質取勝,精品迭出。顧頡剛成名作《古史辨》,俞氏整理校點的王國維《人間詞話》、張岱《陶庵夢憶》、沈復《浮生六記》等,件件堪稱一時之選,且一印再印。

值得一提的是,除自家出品外,書社也代售它家圖書。周作人《志摩紀念》就談到曾在此處購得新月書店出版的徐志摩的《猛虎集》:

志摩飛往南京的前一天,在景山東大街遇見,他説還沒有送你《猛虎集》,今天從志摩的追悼會出來,在景山書社(注——樸社是出版商,景山書社是樸社開的書店,即賣自家出版的書,又賣其他出版商的書,類似商務印書館與涵芬樓書店)買得此書。

吳宓《徐志摩與雪萊》裏也記錄了發生在徐志摩追悼會當日的一段往事:

(一九三一年)十二月六日,其友人之在北平者,為開追悼會于北京大學第二院禮堂。是晨,予將赴會,乘車過金鰲玉蝀橋,念民國十五年十月徐君與陸女士結婚於此處,不勝悲感。於是在會場中便作成輓詩一首。會散後,趕忙到對門的景山書社,借用他們的紙筆和地方,將詩寫出,投寄《北平晨報》。

顧氏日記和吳氏文中均指景山書社位於“北大二院”對門,這不禁令筆者浮想聯翩。

筆者工作過的沙灘後街22號(現仍屬單位房産)與“北大二院”恰好對門。但轉念一想,“北大二院”東起大學夾道,西至西齋,文獻記載其寬達四十丈(約130余米),它的具體位置在哪呢?

如今,街南側相應位置,自東向西依次為:“WohKoon行者孫”青年旅舍(門牌16號),筆者所在的22號大院,沙灘賓館(門牌28號),蜀都賓館(門牌30號),前三家相鄰單位門牌號呈現跳躍式,中間號碼有缺失,令人一頭霧水。正因如此,筆者基本打消了尋找景山書社確切位置的希望。

近日,偶讀謝興堯1944年1月發表在《天地》雜誌上的《沙灘馬神廟——老北大回憶之一》一文,竟收穫到意外的驚喜。謝興堯那年到老北大故地重遊,對當時的沙灘後街做了一番頗為生動風趣的記述,其中就涉及景山書社:

從前東口有個小茶館,頗有鄉村市鎮的風味。最帶刺激性的,中間添了幾所小洋房,與以往的矮屋小門,顯然異趣……挨著他的油鹽店和糖果鋪,從前是一等一的生意,現在都改造成大玻璃門的時代營業,這最與學校街的氣息不大相投。再往西便是“景山書社”,在十餘年前,它在文化,思想書籍的出版,確是不可沒滅的功績。與沙灘的“出版部”,都是北京大學學術上的代表機關。現在出版部已經用磚頭石灰代替了門板,它呢,光焰雖息了,不知道它的門還開著沒有?似乎沒有送到眼前。對著它的大學夾道,望進去也覺得長漫漫的,悽清的很,真是“烏衣巷口夕陽斜”,不勝今昔之感。

借著謝氏“對著它的大學夾道”的這句,關於“景山書社”的尋找終於塵埃落定。也就是説,景山書社,當年對著大學夾道。如今,景山書社自然是毫無蹤跡,聊以慰藉的是,當年景山書社所在之處,如今開著一家名為“WohKoon行者孫”的青年旅舍,店名顯然取自《西遊記》裏的孫悟空,倒也應了“讀萬卷書,行萬里路。”

另一層收穫,拜謝氏所賜,筆者知道了單位大門附近幾十年前的“田園景象”:

而印象最深的,是書社隔壁有家上鞋店(注——可理解為修鞋鋪),破屋半間,茅茨上墻,于矮檐前,搭著瓜架,夏天綠陰陰的,頗具豆棚瓜架的詩意。到現在還是那樣樸素的存在著,沒有平地起高樓,實在難得之至。不過在從前土墻外面,成天家放著幾輛紅膠皮帶繃兒亮的洋車,擱在那兒,實是天造地設,有説不出的調協。

從查閱沙灘後街的得名,到探究隱秘的內皇城墻,再到探尋充滿人文光輝的景山書社,不經意間跨越了六百多年時光,一時頗有“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”之感。(李仲民)

沙灘後街歷史拾遺

沙灘後街歷史拾遺